- ドアの電動機能修理とトラブル対応[2025.09.18]

-

その不便、諦める前に知っておくべきこと

毎日のように何気なく使っている、車のドアに備わった数々の電動機能。パワースライドドア、パワーウィンドウ、電動ドアロック。これらの便利な機能は、一度その快適さに慣れてしまうと、もはやなくてはならない存在です。しかし、ある日突然、その当たり前だったはずの機能が動かなくなることがあります。「ウィーン」という軽快な作動音は沈黙し、重いスライドドアを手で開け閉めする労力、雨の日に開かなくなった窓、施錠できずに募る防犯への不安。こうしたトラブルは、単なる不便さを超えて、私たちのカーライフに大きなストレスと危険をもたらします。

高速道路の料金所でパワーウィンドウが動かず後続車に迷惑をかけてしまったり、子供を抱えたまま開かないスライドドアと格闘したり、駐車場でドアロックが効かずに不安な気持ちで車を離れたり。多くのドライバーが、このような「ヒヤリ」とする経験をしたことがあるのではないでしょうか。そして、こうしたトラブルは連鎖する危険性もはらんでいます。例えば、「少し動きが渋いだけ」と放置したパワーウィンドウが、ある日突然ワイヤーが切れてガラスがドア内部に落下する、といったより深刻で高額な修理に発展するケースは決して少なくありません。これは、車が発している初期の警告サインを見逃してしまった結果なのです。

多くの人は、電動機能の故障を前に「修理は高額で複雑そうだ」と諦めてしまったり、原因がわからないまま放置してしまったりしがちです。しかし、実はその不具合の裏には、単純なヒューズ切れから、モーターの不調、配線の接触不良まで、様々な原因が隠されています。そして、その原因によっては、意外と簡単なチェックやメンテナンスで解決するケースも少なくありません。もちろん、電子制御が絡む複雑な修理はプロに任せるべきですが、トラブルのメカニズムを正しく理解し、適切な対処法を知っておくことは、不要な出費を抑え、愛車とより長く、より快適に付き合っていくために不可欠な知識です。

この記事では、車のドアに関するあらゆる電動機能のトラブルに焦点を当て、その原因と具体的な対処法、そして修理の勘所を、専門家の視点から体系的に解説します。動かなくなった電動ドアのチェックポイントから、修理にかかる費用や時間の目安まで。この情報が、突然のトラブルに直面したあなたの助けとなり、不安を「安心」に変えるための一助となることを願っています。

目次

1. 電動ドアが動かない原因と対策

2. パワースライドドアの故障を修理する方法

3. ドアロックが作動しない場合のチェックポイント

4. 電動ミラーの不具合と修理方法

5. ドアの閉まりが悪いときの対処法

6. パワーウィンドウの修理と交換方法

7. ドアの異音がする原因と修理の流れ

8. 電動ドアのメンテナンス方法とは?

9. ドアヒンジの摩耗と修理の必要性

10. 電動ドア修理の費用と作業時間の目安1. 電動ドアが動かない原因と対策

特にミニバンなどで重宝される電動スライドドアが、スイッチを押しても全く反応しない。そんな時は慌てずに、自分で確認できる基本的なポイントからチェックしていくことが問題解決の第一歩です。

最初に確認すべきは、非常に単純ですが見落としがちな電動機能のメインスイッチです。運転席周りには、チャイルドロックの一環や誤操作防止のために、電動スライドドアの機能を一括でオン・オフするスイッチが設置されています。知らず知らずのうちにこのスイッチがオフになっていないか、まずは確認しましょう。また、同様に異物の挟み込みも考えられます。シートベルトのバックルやフロアマットなどがドアの可動域に挟まっていると、安全装置が作動してドアの動きを停止させます。

次に疑うべきは電力供給の問題です。車のバッテリーが弱っていると、セルモーターを回してエンジンを始動させることはできても、大きな電力を消費するスライドドアを動かすだけの余力がない場合があります。室内灯が暗い、他の電装品の動きが鈍いといった症状があれば、バッテリー上がりを疑いましょう。さらに、個別の回路を保護しているヒューズ切れも一般的な原因です。取扱説明書を参照してヒューズボックスの位置を確認し、スライドドアに対応するヒューズが切れていないか目視で点検します。

これらの初歩的な確認で改善しない場合、原因はより専門的な領域にある可能性が高まります。ドアの開閉指令を出すスイッチ自体の故障、ドアを物理的に動かすモーターの寿命や焼き付き、そして経年劣化やドア開閉時の屈曲によって起こる配線の断線や接触不良などです。これらの診断には専門知識や工具が必要となるため、深追いせずにプロの整備工場に相談するのが最も安全かつ確実な対策となります。

2. パワースライドドアの故障を修理する方法

パワースライドドアの故障は、前述の電気系統の問題だけでなく、その複雑な機構ならではの機械的なトラブルも多く見られます。修理方法を考える前に、その特有の故障原因を理解することが重要です。

パワースライドドアの故障で非常に多いのが、異物の挟み込みやレールの汚れです。ドア下部にあるレール(溝)に小石や砂、落ち葉などが溜まっていると、ドアの動きを物理的に妨げ、センサーが異常を検知して作動を停止させます。まずはレール部分を清掃し、スムーズに動くための障害物がないかを確認することが、基本的なトラブルシューティングとなります。

次に、ドアを引っ張る役割を担うワイヤーケーブルのトラブルです。長年の使用によりワイヤーが伸びたり、切れたり、あるいはワイヤーを巻き取るプーリー(滑車)が破損したりすることがあります。ドアを開閉する際に「ガガガ」という異音がしたり、ドアが途中で止まってしまったり、動きが極端に遅くなったりした場合は、このワイヤー関連の故障が強く疑われます。ワイヤー交換は、ドアの内張りを剥がし、複雑な機構を分解する必要があるため、専門的な修理となります。

また、パワースライドドアには、人や物が挟まるのを防ぐための安全装置(挟み込み防止センサー)が備わっています。このセンサーが汚れていたり、故障していたりすると、何もないのに障害物があると誤認し、ドアが閉まりきらずに反転してしまう、という症状が発生します。ドアの縁にあるゴム状のセンサー部分を清掃してみることで改善する場合もありますが、センサー自体の交換が必要になることも少なくありません。

これらの機械的な故障は、放置すると他の部品にも負担をかけ、被害を拡大させる可能性があります。動きに違和感を覚えたら、早めに点検・修理を依頼することが、結果的に修理費用を抑えることにも繋がります。

3. ドアロックが作動しない場合のチェックポイント

リモコンキー(スマートキー)でも、運転席の集中スイッチでもドアロックが作動しない。このトラブルは、防犯上の観点からも非常に厄介です。原因を切り分けるためのチェックポイントを順に確認していきましょう。

まず、リモコンキーで施錠・解錠ができない場合は、キー自体の問題を疑います。最も可能性が高いのは、内蔵されている電池の消耗です。多くの場合、キーの表示ランプが点灯しなくなったり、点滅が弱くなったりします。電池交換は比較的簡単に行えることが多いので、まずは試してみる価値があります。電池を交換しても作動しない場合は、キー本体の電子回路の故障や、車本体とのペアリング情報が消えてしまった可能性も考えられます。

次に、車体側の問題を探ります。特定の一つのドアだけが作動しないのか、それとも全てのドアが同時に作動しないのかで、原因の箇所を絞り込むことができます。全てのドアが作動しない場合は、ドアロックシステム全体を制御するヒューズが切れていたり、集中ドアロックのスイッチや関連するリレーが故障していたりする可能性が考えられます。

一方、特定のドアだけがロックされない場合は、そのドア内部にあるドアロックアクチュエーターの故障が最も有力な原因です。アクチュエーターは、電気信号を受けてロック機構を物理的に動かす、モーターとギアで構成された部品です。長年の使用でモーターが寿命を迎えたり、ギアが摩耗したりして動かなくなります。ドアの内側から「ウィーン、ガチャン」という作動音が聞こえなければ、アクチュエーターの不具合を疑って良いでしょう。この部品の交換は、ドアの内張りを剥がす作業が必要となりますが、ドアロックトラブルの修理としては最も一般的なものの一つです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

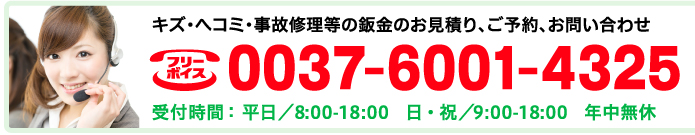

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

4. 電動ミラーの不具合と修理方法

電動格納ミラーや鏡面の角度調整機能は、駐車時や車線変更時に非常に重要な役割を果たします。この機能の不具合は、利便性の低下だけでなく、安全性にも直結するため、早めの対処が望まれます。

ミラーの不具合は、大きく分けて「格納・復帰ができない」「鏡面の角度調整ができない」「片方だけ動かない」といった症状に分類されます。

まず、格納も角度調整も全くできない場合は、操作スイッチの故障や、ミラー全体への電力供給の問題(ヒューズ切れなど)が考えられます。スイッチは複数の機能を制御しているため、内部の接点が摩耗したり、断線したりすることがあります。テスターなどを用いて通電をチェックすることで、スイッチが原因かどうかを診断できます。

次に、「格納はできるが角度調整ができない」、あるいはその逆のケースでは、それぞれの機能を担当するモーターの故障が疑われます。電動ミラーの内部には、格納用と角度調整用(上下・左右)の複数の小型モーターが内蔵されています。このうちの一つが寿命やギアの破損で動かなくなったと考えられます。モーター単体での部品供給は少ないため、多くの場合、ミラー内部のユニットごとの交換、あるいはミラーアッセンブリー(全体)での交換修理となります。

片方のミラーだけが動かない場合も、そのミラー内部のモーターや配線の問題である可能性が高いです。ミラーはドアの開閉に伴い配線が屈曲する部分であり、断線も起こりやすい箇所です。

修理方法としては、スイッチの交換は比較的簡単ですが、ミラー内部のモーター交換や配線修理は、ミラー本体を分解する必要があり、専門的な知識と技術を要します。近年では、ミラーにウインカーやカメラなどが内蔵され、構造がより複雑化しているため、プロの整備工場に依頼するのが最も確実で安全な方法と言えるでしょう。

5. ドアの閉まりが悪いときの対処法

電動機能とは直接関係ありませんが、ドアの基本的な開閉に問題があると、電動機能にも悪影響を及ぼすことがあります。「半ドア」の状態が頻発したり、以前より強く閉めないと閉まらなくなったりした場合、いくつかの原因が考えられます。

最も一般的で、かつ比較的対処しやすいのが、車体側に取り付けられているストライカーの位置のズレです。ストライカーは、ドア側のラッチ(留め金)が噛み合う「受け」の部分です。長年の使用や、軽い接触などで、このストライカーの位置がわずかにずれてしまうことがあります。これにより、ラッチがうまく噛み合わなくなり、ドアの閉まりが悪くなります。ストライカーはボルトで固定されているため、これを緩めて位置を微調整することで、閉まり具合を改善できる場合があります。ただし、調整は非常にシビアなため、自信がなければ専門家に任せるのが賢明です。

次に考えられるのが、ドアの縁に付いているゴム製のウェザーストリップの劣化です。このゴムが硬化したり、変形したりすると、ドアを閉める際の反発力が強くなり、半ドアになりやすくなります。特に、新品に交換した直後はゴムの弾力が強いため、一時的に閉まりにくく感じることがあります。

さらに深刻なのが、ドアを支えているドアヒンジの摩耗や歪みです。ヒンジが摩耗すると、ドア全体がわずかに垂れ下がり、ストライカーとの位置関係がずれてしまいます。ドアを少し開けた状態で上下に揺すってみて、大きなガタつきがある場合は、ヒンジの摩耗が疑われます。この状態を放置すると、ボディとドアが干渉して塗装を傷つける原因にもなり、修理にはドアの脱着を伴う大掛かりな作業が必要となります。ドアの閉まりの悪さは、車全体の歪みや、過去の事故による影響なども考えられるため、違和感を覚えたら一度プロの目で点検してもらうことをお勧めします。

6. パワーウィンドウの修理と交換方法

スイッチ一つで窓ガラスを昇降させるパワーウィンドウは、現代の車に不可欠な快適装備です。この機能が故障すると、雨の日や料金所などで非常に不便な思いをします。その修理は、原因の特定から始まります。

パワーウィンドウが動かなくなる原因として最も多いのは、ガラスを上下させる機構であるウィンドウレギュレーターの故障です。レギュレーターは、モーターの回転運動をガラスの昇降運動に変える部品で、ワイヤー式やギア式などがあります。ワイヤーが切れたり、絡まったり、プラスチック製のギアが摩耗したりすることで、ガラスが動かなくなったり、「ガタガタ」という異音を伴って動いたり、あるいはガラスが斜めに傾いてしまう、といった症状が現れます。

次に多いのが、パワーウィンドウモーター自体の故障です。スイッチを押しても「ウィーン」という作動音が全くしない場合は、モーターが寿命を迎えた可能性が高いです。スイッチからモーターまでの配線の断線や、スイッチ自体の故障も考えられますが、経年劣化によるモーターの不具合は定番のトラブルと言えます。

修理は、まずドアの内張り(トリムパネル)を慎重に取り外すことから始まります。内張りはクリップやネジで固定されており、無理に剥がすと破損する恐れがあるため、専門の工具(リムーバー)を使って丁寧に行う必要があります。内張りを外すと、レギュレーターとモーターが姿を現します。故障した部品を特定し、新しい部品に交換します。この際、ガラスを一旦取り外したり、仮止めしたりする作業が必要になるため、ガラスを落として割らないよう、細心の注意が求められます。

部品交換後、逆の手順で内張りを元に戻し、作動確認を行って修理は完了です。部品代と工賃を合わせると、それなりの費用がかかる修理ですが、放置しても直ることはないため、不具合を感じたら早めに修理を検討しましょう。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

7. ドアの異音がする原因と修理の流れ

ドアを開閉するたびに聞こえる不快な異音。それは、車が発する何らかの異常を知らせるサインかもしれません。音の種類によって、原因となっている箇所をある程度推測することができます。

「キーキー」「ギシギシ」といった軋むような音の場合、最も考えられる原因はドアヒンジやドアチェッカーの油切れです。ドアヒンジはドアを支える蝶番(ちょうつがい)、ドアチェッカーはドアが開きすぎるのを防ぎ、途中で節度を保つための部品です。これらの可動部分のグリスが切れると、金属同士が擦れて異音が発生します。この場合は、パーツクリーナーで古いグリスや汚れを洗浄した後、新しいグリスを塗布することで劇的に改善することがほとんどです。

「ガタガタ」「ガラガラ」といった、何かが内部で暴れているような音の場合は、ドア内部の部品の不具合が疑われます。パワーウィンドウのレギュレーターが破損してワイヤーがたるんでいたり、スピーカーやドアロックアクチュエーターなどの部品を固定しているボルトが緩んでいたりする可能性があります。この音を放置すると、他の部品を傷つけたり、故障を誘発したりする危険性があります。

修理の流れとしては、まず異音の発生源を特定することが第一です。音が出ている箇所や、ドアのどの動き(開閉、窓の昇降など)で音が出るのかを注意深く観察します。ヒンジなどの外部部品が原因であれば、グリスアップで対応します。内部からの音であると判断した場合は、パワーウィンドウの修理と同様に、ドアの内張りを剥がして内部を目視で点検します。緩んでいるボルトを締め直したり、破損した部品を交換したりすることで、異音を解消します。たかが異音と軽視せず、原因を突き止めて対処することが、大きなトラブルを未然に防ぐことに繋がります。

8. 電動ドアのメンテナンス方法とは?

電動ドアの複雑なトラブルを未然に防ぎ、その寿命を延ばすためには、日頃のちょっとしたメンテナンスが非常に効果的です。高価な修理費用を支払う前に、自分でできる簡単なケアを習慣づけましょう。

特にパワースライドドアにおいて最も重要なメンテナンスは、レール部分の定期的な清掃です。ドア下部にあるレールは、砂や小石、落ち葉、お菓子のクズなどが溜まりやすい場所です。これらがドアの動きを妨げ、モーターに過剰な負荷をかける原因となります。掃除機でゴミを吸い取ったり、濡らした布で拭き取ったりするだけで、ドアの動きは格段にスムーズになります。

次に、ドアの開閉をスムーズにするための可動部分への注油です。キーキーという異音の予防にも繋がるドアヒンジやドアチェッカー、そしてドアが閉まる際に車体側の受けと噛み合うラッチ機構部分に、定期的にスプレーグリスなどを少量塗布しておくと、摩耗を防ぎ、動きを滑らかに保つことができます。

また、ドアの縁についているゴム製のウェザーストリップのケアも重要です。このゴムが硬化したりひび割れたりすると、気密性が損なわれて雨漏りや風切り音の原因になるだけでなく、ドアの閉まりにも影響します。定期的にゴム製品専用の保護剤を塗布することで、柔軟性を保ち、劣化を防ぐことができます。

パワーウィンドウに関しては、窓ガラスの左右にあるガラスランチャンネル(ガラスがはまっている溝)を清掃することも有効です。この溝に汚れが溜まると、ガラスの動きが渋くなり、モーターに負担がかかります。シリコンスプレーなどを少量吹き付けておくと、滑りが良くなり、スムーズな作動を助けます。

これらのメンテナンスは、どれも難しい作業ではありません。洗車のついでに行うなど、定期的なケアを心掛けることが、電動ドアを長く快適に使い続けるための秘訣です。

9. ドアヒンジの摩耗と修理の必要性

車のドアは1枚あたり数十kgもの重量があり、その全てを支えているのが上下に数個取り付けられたドアヒンジです。毎日の開閉で何千、何万回と酷使されるこの部品は、頑丈に作られてはいるものの、徐々に摩耗が進行します。このヒンジの摩耗は、単なる異音の原因に留まらず、様々な二次的な不具合を引き起こすため、その重要性を理解し、適切な時期に修理する必要があります。

ドアヒンジが摩耗すると、ドア全体が重力に負けてわずかに垂れ下がってきます。この「ドア下がり」が、ヒンジ摩耗の最も代表的な症状です。ドアが下がると、ボディ側のストライカーとドア側のラッチの位置関係にズレが生じ、ドアがスムーズに閉まらなくなります。以前より強く閉めないと半ドアになったり、「ガチャン」という異音と共に引っかかるような感触があったりする場合は、ヒンジの摩耗を疑うべきサインです。

この状態をチェックする簡単な方法があります。ドアを10cmほど開けた状態で、ドアの端を持ち、上下に揺すってみてください。この時に「ガタガタ」と大きな遊び(ガタ)がある場合は、ヒンジのピンやブッシュが摩耗している証拠です。

ヒンジの摩耗を放置するリスクは、単にドアが閉まりにくいというだけではありません。ドア下がりが進行すると、ドアの下部がサイドシル(ボディ側の敷居部分)に接触し、お互いの塗装を削り取ってしまいます。塗装が剥がれた鉄板は、雨水などによって錆び始め、一度錆びると修復はより困難になります。

ヒンジの修理は、摩耗したピンやブッシュを新しいものに交換する作業が基本となりますが、多くの場合、ドアを一度取り外す必要があります。ドアの脱着と再調整(チリ合わせ)は、非常に高い精度が求められる作業です。ドアのガタつきに気づいたら、深刻なダメージに繋がる前に、板金塗装などを専門とする工場に相談し、点検・修理を依頼することが賢明な判断です。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

10. 電動ドア修理の費用と作業時間の目安

ドアの電動機能に不具合が生じた際、誰もが気になるのが修理にかかる費用と時間です。ここでは、代表的な修理内容について、一般的な相場観を解説します。ただし、これらはあくまで目安であり、車種や部品代、修理工場の工賃によって変動することを念頭に置いてください。

まず、パワーウィンドウの修理では、原因として最も多いウィンドウレギュレーターまたはモーターの交換で、部品代と工賃を合わせて2万円~5万円程度が相場です。作業時間は、車種にもよりますが1時間半から3時間程度を見込むのが一般的です。

次に、ドアロックの修理で頻度の高いドアロックアクチュエーターの交換は、部品代が比較的安価なため、工賃込みで1万5千円~3万5千円程度が目安となります。作業時間は1時間から2時間ほどで完了することが多いです。

電動格納ミラーの修理は、内容によって費用が大きく変わります。スイッチの交換だけであれば1万円前後で済むこともありますが、ミラー内部のモーター故障などでミラーアッセンブリー(全体)を交換する場合、部品代だけで2万円~5万円以上(カメラ付きなどはさらに高額)になることも珍しくなく、工賃と合わせて3万円~7万円以上かかることもあります。

そして、最も高額になりがちなのが、パワースライドドアの修理です。ドアを動かすためのモーターやワイヤーケーブルが故障した場合、部品代も高価で、作業も複雑なため、工賃もかさみます。合計で5万円~10万円以上の費用がかかることも覚悟しておく必要があります。

これらの費用はあくまで目安です。正確な金額を知るためには、必ず複数の修理工場で見積もりを取り、修理内容と金額を比較検討することが重要です。また、リサイクルパーツ(中古部品)を活用することで、部品代を大幅に抑えることも可能な場合がありますので、修理工場に相談してみるのも良いでしょう。

愛車の声に耳を澄まし、快適なカーライフを未来へ繋ぐ

この記事では、車のドアにまつわる様々な電動機能のトラブルについて、その原因から対処法、そして修理の実際までを詳しく解説してきました。パワースライドドアが動かない、パワーウィンドウが上がらない、ドアロックが効かないといった症状は、単に不便なだけでなく、時には安全性にも関わる重要な問題であることがお分かりいただけたかと思います。

トラブルの原因は、ご自身で簡単にチェックできるヒューズ切れやスイッチの確認といった単純なものから、モーターやワイヤー、アクチュエーターといった専門的な部品交換が必要なものまで多岐にわたります。重要なのは、闇雲に不安になるのではなく、「どこまでが自分で確認できる範囲で、どこからがプロに任せるべき領域か」という線引きを正しく理解することです。正しい知識を持つことで、不要なDIYによるトラブルの悪化や、不当に高額な修理費用の請求といったリスクを避けることができます。

そして、何よりも大切なのは、高額な修理に至る前の「予防」です。パワースライドドアのレールを定期的に清掃する、ドアヒンジに注油するといった、日頃の簡単なメンテナンスが、複雑な機構を持つ電動ドアの寿命を延ばし、結果として大きな出費を防ぐことに繋がります。車が発する「キーキー」「ガタガタ」といった小さな異音、あるいは「以前より動きが渋い」といった微妙な変化は、愛車からの大事なメッセージです。その声に耳を澄まし、大きなトラブルに発展する前に専門家に相談する勇気が、あなたのカーライフをより長く、より快適なものにしてくれます。

車の電動機能は、現代のカーライフを豊かにしてくれる素晴らしい技術です。この記事を参考に、まずはご自身の車のドア周りを一度じっくりと観察してみてください。そして、次回の洗車の際に、レールを掃除してみる、ヒンジの状態を確認してみる、といった小さなアクションを起こしてみてください。その一つひとつが、愛車との対話であり、未来の安心への投資となるのです。正しい知識を身につけ、適切なメンテナンスと対処を行うことで、その恩恵を末永く享受していきましょう。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

- 塗装剥げを防ぐための正しい洗車方法[2025.09.15]

-

その洗い方、愛車の寿命を縮めていませんか?

愛車の輝きを保つために行う、定期的な洗車。それは、車を愛するオーナーにとって、当然の嗜みであり、車との対話の時間でもあるかもしれません。しかし、もしその「車を綺麗にするための洗車」という行為そのものが、実は愛車の塗装を静かに、しかし確実に傷つけ、無残な「塗装剥げ」の引き金を引いているとしたら、あなたはどう感じるでしょうか。

良かれと思ってゴシゴシと力を入れて擦る、時間がないからと炎天下で急いで洗う、節水のためにシャンプーのすすぎを疎かにする。これらは、多くの人が無意識のうちに行ってしまいがちな行動ですが、プロの視点から見れば、車の塗装に対する「虐待」にも等しい行為なのです。車の塗装は、私たちが思うよりもずっと繊細な膜の集合体です。そのデリケートな表面に対して、誤った知識や手順でアプローチすることは、美観を損なうだけでなく、ボディを錆から守るという塗装本来の重要な役割を奪い、最終的には車の資産価値そのものを大きく下落させることに繋がります。

この記事では、単なる洗車の手順を解説するだけではありません。なぜその手順が必要なのか、その行動が塗装にどのような影響を与えるのかという「理由」の部分まで深く掘り下げ、科学的な根拠に基づいた「塗装を守るための正しい洗車方法」を徹底的に解説します。洗車の最適な頻度から、道具の正しい選び方と使い方、そしてプロが実践する傷つけない拭き上げのコツまで。この知識を身につけることで、あなたの洗車は単なる清掃作業から、愛車の価値と美観を未来永劫守り続けるための、最高のボディケアへと昇華するはずです。

目次

1. 塗装剥げを防ぐための洗車の頻度は?

2. 高圧洗浄が塗装に与える影響とは?

3. 洗車機と手洗い、どちらが塗装に優しい?

4. 塗装剥げを防ぐシャンプーとワックスの選び方

5. 洗車の際に避けるべきNG行動

6. カーコーティングの有無による洗車方法の違い

7. 水垢が塗装剥げを引き起こす原因とは?

8. 傷つけずに汚れを落とす拭き取りのコツ

9. 塗装剥げを防ぐための乾燥の仕方

10. 正しい洗車方法で塗装を長持ちさせるポイント1. 塗装剥げを防ぐための洗車の頻度は?

塗装を守るための正しい洗車を考える上で、多くの人が最初に悩むのが「どれくらいの頻度で洗車をすれば良いのか」という問題です。この問いに対して、実は「週に1回」や「月に1回」といった、全ての人に当てはまる絶対的な正解は存在しません。最適な洗車頻度は、車の保管状況や走行環境、さらにはボディカラーによっても大きく異なるからです。重要なのは、画一的な頻度にこだわることではなく、「塗装にダメージを与える汚れを、いかに長期間放置しないか」という意識を持つことです。

例えば、屋根のない駐車場に車を保管し、毎日通勤やレジャーで走行している場合、車は常に紫外線や雨、泥、排気ガスといった過酷な環境に晒されています。このようなケースでは、汚れが塗装面に固着し、ダメージを与え始める前にリセットするため、1週間から2週間に1回程度の洗車が理想的と言えるでしょう。

一方で、屋根付きのガレージに保管し、主に週末のドライブにしか使用しないような場合は、汚れの付着度合いも低いため、1ヶ月に1回程度の洗車でも十分なコンディションを維持できる可能性があります。

ただし、どのような保管状況であっても、特定の汚れに関しては「頻度」という概念は通用しません。その代表格が、「鳥のフン」や「虫の死骸」、「樹液」です。これらの汚れは強い酸性やタンパク質を含んでおり、塗装を化学的に侵食し、短時間でシミや陥没を作り出してしまいます。これらは、塗装剥がれに直結する深刻なダメージの原因となるため、発見したら「即座に」除去することが鉄則です。水で濡らしたティッシュや柔らかい布で優しく拭き取るなど、部分的なクリーニングをためらってはいけません。結論として、洗車の基本サイクルは自身の環境に合わせて設定しつつ、塗装にとって危険な汚れには即時対応する、という柔軟な姿勢こそが、塗装剥げを防ぐための最適な頻度管理術なのです。

2. 高圧洗浄が塗装に与える影響とは?

家庭用の高圧洗浄機が普及し、コイン洗車場でも手軽に利用できるようになったことで、洗車における「高圧洗浄」は非常に身近な存在となりました。そのパワフルな水流は、頑固な汚れも一気に吹き飛ばしてくれる爽快感がありますが、その力の使い道を一歩間違えれば、愛車の塗装に深刻なダメージを与える「諸刃の剣」にもなり得ます。

高圧洗浄機を正しく使った場合のメリットは絶大です。洗車で最も塗装に傷がつく原因は、ボディ表面に付着した砂やホコリをスポンジやタオルで引きずってしまうことです。高圧洗浄機を使えば、これらの固形物をボディに触れることなく効率的に洗い流すことができるため、物理的な洗車キズのリスクを大幅に低減させることができます。これは、塗装を守る上で非常に有効なアプローチです。

しかし、その強力な水圧がデメリットにも転じます。不適切に強い水圧で、至近距離から水を噴射すると、健康な塗装のクリア層をも傷つけ、微細なヒビを発生させる可能性があります。特に、もともと小さな飛び石の傷があったり、経年で塗装が劣化していたり、あるいは過去に補修塗装が行われたりしている箇所は、塗膜の密着性が弱っている場合があります。そこに強力な水圧がかかると、その傷口から水が潜り込み、塗膜をまるで紙をめくるように剥がしてしまう「塗装剥がれ」の直接的な原因となるのです。

このリスクを回避し、メリットだけを享受するための正しい使い方は、まず「ノズルとボディの距離」を適切に保つことです。最低でも30cm、できれば50cm以上は離して使用するのが安全です。また、一点に集中して水を当て続けるのではなく、常にノズルを動かしながら広範囲に噴射します。さらに、水の角度も重要です。ボディに対して垂直に当てるのではなく、やや斜めの角度から当てることで、塗装面への衝撃を和らげることができます。高圧洗浄機は便利な道具ですが、それはあくまで「力を制御できる」という前提の上で成り立つことを、決して忘れてはいけません。

3. 洗車機と手洗い、どちらが塗装に優しい?

「時短で手軽な洗車機」と「愛情込めた手洗い」。どちらがより塗装に優しい選択なのかは、多くのドライバーにとって悩ましいテーマです。結論から言えば、塗装へのダメージを最小限に抑えるという観点では「正しい方法で行う手洗い」に軍配が上がります。しかし、それぞれにメリットとデメリットがあるため、自身のライフスタイルや価値観に合わせて選択することが重要です。

まず、「自動洗車機」の最大のメリットは、その圧倒的な「手軽さ」と「スピード」にあります。数百円という低コストで、わずか数分後には車が綺麗になるため、忙しい現代人にとっては非常に魅力的な選択肢です。近年の洗車機は、ブラシの素材が柔らかいスポンジや布製に改良され、かつてのナイロンブラシのように露骨な傷が付くことは少なくなりました。しかし、それでも高速で回転するブラシがボディを叩くという構造上、微細な洗車キズ(拭き傷)が蓄積していくリスクはゼロではありません。また、機械任せであるため、ドアミラーの下やエンブレム周りなど、複雑な形状の部分には洗い残しが出やすいというデメリットもあります。

一方、「手洗い」のメリットは、何と言っても「品質の高さ」と「塗装への優しさ」です。自分の目で汚れを確認しながら、適切な力加減で細部まで丁寧に洗い上げることができます。正しい手順と道具を用いれば、洗車キズが付くリスクを限りなくゼロに近づけることが可能です。また、ボディの隅々まで自分の手で触れることで、普段は気づかないような小さな傷や異常を早期に発見できるという利点もあります。ただし、その品質と引き換えに、多くの「時間」と「手間」がかかるのが最大のデメリットです。また、誤った方法、例えば汚れたスポンジを使い続けたり、力を入れてゴシゴシ擦ったりすれば、洗車機以上に深刻な傷を付けてしまう危険性もはらんでいます。

どちらを選ぶにせよ、塗装への配慮が欠かせません。もし洗車機を利用するなら、ブラシを使わない「高圧洗浄のみ」のコースを選ぶ。もし手洗いをするなら、この記事で解説する正しい手順を遵守する。その意識が、愛車の輝きを左右するのです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

4. 塗装剥げを防ぐシャンプーとワックスの選び方

洗車用品コーナーにずらりと並ぶ、多種多様なカーシャンプーとワックス。その中から何を選べば良いのか、迷ってしまう方も多いでしょう。塗装剥がれを防ぎ、愛車の美観を長く保つためには、これらのケミカル製品をその特性を理解した上で、正しく選択することが不可欠です。

まず「カーシャンプー」選びの基本は、液性が「中性」のものを選ぶことです。中性シャンプーは洗浄力こそ穏やかですが、塗装面や、施工されているコーティング被膜、さらには樹脂パーツなど、車のあらゆる素材に対して最も攻撃性が低く、安心して使用できます。日常的な汚れであれば、中性シャンプーで十分に落とすことが可能です。一方で、排気ガスによる油性の汚れや、頑固な水垢が気になる場合には、「弱アルカリ性」のシャンプーも有効です。アルカリ性は油分を分解する力に優れていますが、その分、塗装面への刺激も強めです。使用した後は、アルカリ成分がボディに残らないよう、通常以上に念入りなすすぎを心掛ける必要があります。注意すべきは、「研磨剤(コンパウンド)」入りのシャンプーです。これは微細な粒子で塗装表面をわずかに削ることで、水垢や小傷を除去する製品であり、くすんだ塗装をリフレッシュさせる効果があります。しかし、健康な塗装面に日常的に使用すると、塗装を不必要に痩せさせてしまい、寿命を縮める原因となるため、その用途を限定すべきです。

次に「ワックス」は、塗装面に油性の保護膜を形成し、深みのある艶を与え、撥水効果をもたらす製品です。主成分によって、ブラジル産のヤシから採れる天然蝋である「カルナバ蝋」を使用したタイプと、石油などから化学合成された「ポリマー系」に大別されます。カルナバ蝋ワックスは、濡れたような深みのある艶が特徴ですが、耐久性は比較的短めです。ポリマー系ワックスは、より強固な被膜を形成し、耐久性に優れる傾向があります。ただし、後述するように、ガラスコーティングなどが施工されている車には、ワックスがけが推奨されないケースが多いため、自身の車の状態に合わせて選ぶことが重要です。

5. 洗車の際に避けるべきNG行動

良かれと思って行っている洗車方法が、実は塗装を傷つけ、剥がれの原因を作っているとしたら本末転倒です。ここでは、多くの人がついやってしまいがちな、しかし塗装にとっては致命的となりうる「NG行動」を具体的に解説します。これらを避けるだけで、あなたの洗車は格段に塗装に優しいものへと変わります。

第一に、「炎天下やボディが熱い時の洗車」は絶対に避けるべきです。ボディが熱い状態で水をかけると、水分がすぐに蒸発してしまい、水道水に含まれるカルキやミネラル分が白い斑点状のシミ(イオンデポジット)として固着してしまいます。これは非常に頑固で、塗装を侵食する原因となります。また、シャンプーの泡もすぐに乾いてしまい、塗装面にこびりついてシミの原因になるだけでなく、本来の洗浄効果も発揮できません。洗車は、日差しが弱い早朝や夕方、あるいは曇りの日に行うのが鉄則です。

第二に、「乾いたボディをいきなりタオルで拭く」行為です。ボディには目に見えない砂やホコリが大量に付着しています。その状態で乾いたタオルで拭うのは、サンドペーパー(紙やすり)でボディを擦っているのと同じことです。無数の拭きキズが付く原因となるため、洗車は必ず、たっぷりの水でこれらの固形物を洗い流す「予洗い」から始めてください。

第三に、「一つのバケツと一つのスポンジだけで最後まで洗う」ことです。ボディの下部には、特に多くの砂や泥が付着しています。汚れたボディを洗ったスポンジをそのままバケツに戻すと、バケツの水は砂や泥で汚染されます。その汚れた水を含んだスポンジで再びボディを洗えば、砂を引きずりながら洗うことになり、結果的に傷を付けてしまいます。理想は、ボディ用と足回り用でスポンジを分ける、あるいはバケツを二つ用意し、一つをすすぎ用にする「ツーバケツ洗車」を実践することです。

その他にも、力を入れてゴシゴシ擦る、アルカリ性の強い家庭用洗剤(食器用洗剤など)を使うといった行動も、塗装を傷め、必要な油分まで奪ってしまうため、厳に慎むべきNG行動です。

6. カーコーティングの有無による洗車方法の違い

現代のカーケアにおいて、ガラスコーティングなどの「カーコーティング」は非常にポピュラーな存在となりました。このコーティングが施工されているか否かで、洗車の目的と方法、そして使用すべきケミカル製品は大きく異なります。両者の違いを理解せず、同じ方法で洗車を続けると、せっかくの高価なコーティングを台無しにしてしまう可能性があります。

まず、「コーティング未施工車」の場合、塗装は常に外部環境の脅威に直接晒されています。そのため、洗車の目的は「汚れを落とす」ことと同時に、「塗装面を保護する」という二つの側面を持ちます。洗車後は、塗装面が剥き出しの状態になるため、ワックスや簡易コーティング剤などを使って、保護被膜と艶、撥水性を定期的に補ってあげる必要があります。

一方、「コーティング施工車」の塗装面は、硬いガラス質の保護被膜によって守られています。したがって、洗車の目的は「塗装面を洗う」のではなく、「コーティング被膜の上に付着した汚れを優しく洗い流す」ことに変わります。コーティング自体が優れた防汚性や滑水性を持っているため、基本的には水洗い、あるいは中性のカーシャンプーを使った優しい洗車で十分です。

コーティング施工車で特に注意すべきは、避けるべき製品や行為です。まず、コンパウンド(研磨剤)入りのシャンプーやクリーナーの使用は厳禁です。これらは、汚れだけでなく、大切なコーティング被膜そのものを削り取ってしまいます。また、硬いブラシを持つ自動洗車機の利用も、被膜にダメージを与える可能性があるため避けるのが賢明です。そして、最も誤解されやすいのが「ワックスがけ」です。ワックスの油分がコーティング被膜の上に乗ると、コーティング本来の撥水性や防汚性を阻害し、逆に油汚れを引き寄せやすい状態を作ってしまいます。コーティング施工車のメンテナンスは、施工店が推奨する専用のメンテナンスシャンプーやコンディショナーを使用するのが、その効果を最大限に長持ちさせるための最善の方法なのです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

7. 水垢が塗装剥げを引き起こす原因とは?

洗車をしても取れない、ボディにうっすらと残る白い輪ジミ。多くの人が「水垢」と呼ぶこの汚れは、単に見た目が悪いだけでなく、放置すると塗装を深刻に侵食し、最終的には塗装剥がれの一因ともなりうる、非常に厄介な存在です。その正体とメカニズムを科学的に理解することが、効果的な対策の第一歩となります。

一般的に水垢と呼ばれるものには、実は二つの段階があります。第一段階は、水道水や雨水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分が、水分だけが蒸発した後にボディ表面に白いリング状に残る「イオンデポジット」です。これは、まだ塗装の表面に乗っているだけの状態なので、初期段階であれば専用のクリーナーで比較的容易に除去することが可能です。

しかし、このイオンデポジットを長期間放置すると、第二段階のより深刻な状態へと進行します。イオンデポジットが付着した部分に、酸性雨などが溜まることで、その部分の塗装が化学的に侵され、陥没してしまうのです。これが「ウォータースポット」と呼ばれる状態で、クレーターのように塗装表面が凹んでしまっているため、もはやクリーナーで除去することはできず、研磨(コンパウンドで削る)などの専門的な処置が必要となります。

このウォータースポットこそが、塗装剥がれに繋がる危険なサインです。塗装の一番外側にある、ボディを守る最も重要な「クリア層」が陥没によって破壊されている状態だからです。クリア層というバリアを失った塗装は、紫外線や水分の影響を直接受けるようになり、劣化のスピードが急激に加速します。カラー層の色褪せが進み、さらにその下の鉄板にまでダメージが達すれば、そこから錆が発生し、内側から塗装を押し上げるようにして、最終的にパリパリと剥がれてしまうのです。たかが水垢と侮ることなく、水滴が乾く前に素早く拭き上げる、イオンデポジットを初期段階で除去するといった地道な対策が、塗装剥がれという最悪の事態を防ぐことに繋がります。

8. 傷つけずに汚れを落とす拭き取りのコツ

シャンプーで汚れを洗い流し、たっぷりの水ですすいだ後、多くの人は安心してしまいがちです。しかし、実は洗車工程の中で最も塗装に傷を付けやすいのが、この「拭き取り」の段階です。どんなに優しく洗ったとしても、拭き取り方が雑であれば、全ての努力が水の泡となってしまいます。傷つけずに、効率よく水分を除去するためのプロのコツをマスターしましょう。

まず、道具選びが成否の8割を決定づけます。使い古した雑巾や、硬くなったタオルは論外です。必ず、吸水性に優れた、柔らかく大判の「マイクロファイバークロス」を用意してください。マイクロファイバー(極細繊維)は、その繊維一本一本が持つ無数の隙間に大量の水分を素早く吸収する能力があり、塗装面との摩擦を最小限に抑えてくれます。最低でも2〜3枚は用意しておくと安心です。

拭き取りの最大のコツは、「擦らない」ことです。マイクロファイバークロスを大きく広げて、ルーフやボンネットといった広い面の上に、そっと置きます。そして、クロスの自重だけで水分を吸わせるように、ゆっくりと手前に引いていきます。ゴシゴシと往復拭きをするのは、目に見えない微細なゴミを引きずり、拭きキズを付ける原因となるため絶対にやめてください。ボディサイドなどの垂直な面も同様に、上から下へ、一方向に優しく滑らせるように拭き取ります。

拭き上げる順番も重要です。ルーフ、ボンネット、トランクといった水平面から始め、次にサイドのウィンドウやドア、最後に最も汚れがちなボディ下部というように、「上から下へ」と進めていくのが基本です。また、ドアノブの窪みや、ドアミラーの付け根、エンブレムの周りといった、水が垂れてきやすい細部から先に、別の小さなクロスで押さえるように水分を吸い取っておくと、後から水滴が垂れてきてシミになるのを防ぐことができます。丁寧な拭き取りこそ、洗車の品質を決定づける最後の砦なのです。

9. 塗装剥げを防ぐための乾燥の仕方

拭き取り作業が終われば洗車完了、ではありません。プロの仕上げと素人の洗車の差が生まれるのが、この最後の「乾燥」工程です。完璧な乾燥は、水垢の発生を未然に防ぎ、塗装剥がれのリスクを遠ざけるための、重要な一手間となります。

まず、大前提として「自然乾燥」は絶対にNGです。たとえ綺麗に拭き取ったつもりでも、ボディの隙間には必ず水分が残っています。これを放置して自然に乾くのを待つと、その水分に含まれるミネラル分が濃縮され、頑固な水垢(イオンデポジット)として塗装面に焼き付いてしまいます。特に、グリルやエンブレムの周り、ドアミラーやドアノブの隙間などは、後からじわじわと水が垂れてきて、黒い筋状のシミを作る原因となります。

そこでプロが用いるのが、「ブロワー」と呼ばれる電動の送風機です。ブロワーの強力な風を使えば、タオルでは決して届かないような細部の隙間に溜まった水分を、一気に吹き飛ばすことができます。これにより、水滴が垂れてくるのを防ぎ、水垢のリスクを根源から断つことが可能です。家庭用のブロワーも数千円から購入できるため、洗車のクオリティを格段に向上させたい方には、投資する価値のあるツールと言えるでしょう。

ブロワーがない場合は、マイクロファイバークロスを使ったひと手間が有効です。まず、メインの拭き取りで使用した濡れたクロスとは別に、完全に乾いた、綺麗なマイクロファイバークロスをもう一枚用意します。そして、一通り拭き上げが終わった後、この乾いたクロスで再度、ボディ全体を優しく乾拭きします。これにより、わずかに残った湿気や拭きムラを完全に取り除くことができます。特に、ドアやトランク、ボンネットを開け、その内側のフチ(ステップ部分など)に溜まった水を拭き取ることを忘れないでください。この最後のひと手間を惜しまないことが、完璧な仕上がりと、塗装の長期的な保護に繋がるのです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

10. 正しい洗車方法で塗装を長持ちさせるポイント

これまで、洗車の各工程における具体的な方法や注意点を解説してきました。最後に、塗装を傷つけず、その輝きを最大限に長持ちさせるための、最も重要なポイントを総括します。それは、一連の作業に共通する、たった一つのシンプルな原則に集約されます。

その原則とは、「いかに塗装面に物理的な摩擦と化学的な刺激を与えないか」ということです。車の塗装は、厚さわずか0.1ミリ程度の非常にデリケートな膜です。この膜を守り抜くことこそが、正しい洗車の究極的な目標となります。

この原則を達成するための具体的な行動指針として、以下の4つの基本ステップを常に意識してください。

第一に、「たっぷりの水で、触らずに汚れを落とす」。予洗いの段階で、高圧洗浄機やホースのシャワーを使い、砂やホコリといった最も危険な研磨剤を、ボディに触れる前に可能な限り洗い流します。

第二に、「豊かな泡をクッションにして、優しく洗う」。カーシャンプーをよく泡立て、その泡でボディを撫でるように洗います。スポンジと塗装面の間に泡のクッションを作ることで、摩擦を最小限に抑えることができます。洗う順番は必ず、汚れの少ないルーフから始め、汚れの多い足回りへと「上から下へ」進めます。

第三に、「シャンプー成分を徹底的に洗い流す」。すすぎ残したシャンプーは、シミや塗装劣化の原因となります。特に、隙間部分に泡が残りやすいため、様々な角度から水をかけ、時間をかけて丁寧にすすぎます。

第四に、「吸水性の高いクロスで、擦らずに水分を除去する」。マイクロファイバークロスを使い、優しく置くように、あるいは一方向に引くようにして拭き上げます。ゴシゴシと往復させる行為は厳禁です。

これらの基本ステップは、一見すると手間がかかるように思えるかもしれません。しかし、一つひとつの工程には、全て塗装を守るための明確な理由があります。洗車を単なる汚れ落としの「作業」と捉えるのではなく、愛車の健康を維持するための「ボディケア」と捉える。その意識の転換こそが、塗装剥がれを防ぎ、愛車の輝きを永遠に保つための、最も大切なポイントなのです。

洗車を最高のボディケアに変えるために

本稿を通じて、日頃何気なく行っていた洗車という行為が、いかに車の塗装の寿命に深く関わっているか、そしてその手順一つひとつに、塗装を守るための科学的な意味が込められているかをご理解いただけたかと思います。もはや、あなたのとって洗車は、単なる「汚れを落とす作業」ではなくなったはずです。

正しい洗車とは、愛車の価値と美観を守り、未来の塗装剥げというリスクから遠ざけるための、最も手軽で、そして最も効果的な「投資」です。その投資を成功させるために必要なのは、高価な道具や特別な才能ではありません。「適切な頻度」を見極め、「塗装に優しい道具」を選び、そして「正しい手順」を忠実に守る。ただそれだけです。特に、たっぷりの水での予洗い、豊かな泡での洗浄、そしてゴシゴシ擦らない優しい拭き上げ、という基本原則は、どのような状況でも決して忘れてはならない黄金律です。

この記事を読み終えた今日から、ぜひ実践できることから始めてみてください。例えば、車に鳥のフンが付いていたら、後回しにせず、すぐに濡れたティッシュで優しく取り除いてあげる。それだけでも、あなたの愛車は深刻なダメージから一つ救われます。あるいは、次回の洗車では、少しだけ時間をかけて、たっぷりの泡で洗ってみる。その小さな変化の積み重ねが、数年後の愛車の輝きとなって、必ずあなたに返ってきます。正しい知識を身につけたあなたの手による洗車は、どんな高価な機械にも勝る、愛車にとって最高のボディケアとなるのです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

- 保険を使った板金塗装の流れと注意点[2025.09.12]

-

後悔しないための、保険修理の教科書

予期せぬ事故や一瞬の不注意で、愛車に刻まれてしまった傷やヘコミ。そのショックと同時に、オーナーの心を重く支配するのは「板金塗装に一体いくらかかるのだろう」という、高額な修理費用に対する底知れぬ不安ではないでしょうか。そんな時、暗闇に差す一筋の光のように思えるのが、毎月払い続けてきた「自動車保険」の存在です。この保険を使えば、目の前の大きな出費を回避できるかもしれない。その期待は、ごく自然なものです。

しかし、保険を使った板金塗装の世界は、あなたが思うよりもずっと複雑で、多くの落とし穴が潜んでいます。安易な判断で保険を適用した結果、その後の数年間、上がり続けた保険料に苦しめられ、「あの時、自費で直しておけばよかった」と後悔するケースは、決して少なくありません。逆に、保険の仕組みを正しく理解し、戦略的に活用すれば、最小限の負担で愛車を完璧に蘇らせることも可能です。その分水嶺は、ひとえにあなたが「正しい知識」を持っているかどうかに懸かっています。

この「知識」とは、単に保険が使えるか否か、という単純な話ではありません。あなたの保険料をじわじわと蝕む「等級制度」や「事故有係数」。自己負担額を決定づける「免責金額」の存在。そして、保険が適用される修理範囲を定める「原状回復」の原則。これらの専門用語が絡み合い、一つの巨大なパズルを形成しています。さらに、そのパズルを解くためには、信頼できる「修理工場」というパートナー選びも極めて重要なピースとなります。どの工場に依頼するかによって、手続きのスムーズさ、修理の品質、そして保険会社との交渉力まで、すべてが変わってきてしまうのです。

この記事は、保険を使った板金塗装という複雑な迷宮を、あなたが自信を持って進むための「教科書」です。初めて保険を使うことで何から手をつけていいか分からない方、以前に保険利用で苦い経験をした方、そして、そもそもご自身の保険内容を詳しく把握していないという全ての方へ。保険が使える具体的なケースから、事故発生から修理完了までの詳細な手続き、保険料に直結する等級制度のシビアな現実、そして修理工場選びの勘所まで。専門的な内容を一つひとつ丁寧に紐解き、あなたが後悔のない、最も賢明な決断を下すための一助となることをお約束します。さあ、知識という最強の武器を手に、愛車とあなたの未来を守るための学びを始めましょう。

目次

1. 車両保険で板金塗装を適用できるケース

2. 保険を使う際の手続きと申請方法

3. 修理費用が保険適用になる条件とは?

4. 免責金額と修理費用の関係を理解する

5. 保険を使った場合の等級ダウンの影響

6. 保険会社との交渉をスムーズに進めるコツ

7. 板金塗装の修理工場選びと保険会社の関係

8. 保険を使わずに修理するメリット・デメリット

9. 事故で傷ついた車の保険適用方法

10. 保険を活用してお得に修理する方法1. 車両保険で板金塗装を適用できるケース

「この傷、私の保険で直せるのだろうか?」板金塗装を前にしたとき、全てのドライバーが最初に抱く疑問です。その答えは、ご自身が契約している自動車保険、特に「車両保険」の内容にかかっています。車両保険は、相手のためではなく、自分の車の損害を補償するためのもの。まずは、どのような状況がその補償範囲に含まれるのかを正確に把握することから始めましょう。

車両保険が適用されるのは、実に幅広いシチュエーションです。他人の車との衝突事故はもちろんのこと、自分の運転ミスでガードレールに擦ってしまったような「単独事故(自損事故)」も対象となります。また、駐車場などでいつの間にか傷をつけられていた「当て逃げ」や、悪意のある第三者による「いたずら・落書き」も補償の範囲内です。さらに、台風による飛来物での損傷や、洪水による水没、雹(ひょう)による無数のヘコミといった「自然災害」による損害もカバーされます。ただし、同じ自然災害でも「地震・噴火・津波」による損害は、原則として別途特約を付けていない限り対象外となるため注意が必要です。

ここで極めて重要になるのが、ご自身が契約している車両保険の「タイプ」です。車両保険は、主に補償範囲の広い「一般条件(一般型)」と、補償範囲を限定して保険料を抑えた「エコノミー条件(限定カバー型)」に分かれています。一般型であれば、前述したほとんどのケースで保険を適用できます。しかし、エコノミー型の場合、多くの場合、「単独事故」と「当て逃げ」が補償の対象外とされています。つまり、エコノミー型の契約者が電柱にぶつかってしまった場合、残念ながら保険を使って修理することはできません。ご自身の保険証券や契約内容の控えを確認し、「車両保険」の項目に「一般」と書かれているか、「車対車・限定危険」などと書かれているかを確認することが、保険活用の可否を判断する最初の、そして最も重要なステップとなるのです。

2. 保険を使う際の手続きと申請方法

保険を使えると判断できたら、次は具体的な手続きのフェーズに進みます。事故の混乱の中で何をすべきか分からなくならないよう、一連の流れを時系列で把握しておきましょう。この手続きをスムーズに行うことが、迅速な修理と保険金の支払いにつながります。

まず、事故発生直後に絶対に行うべきことは二つです。一つは「警察への連絡」。これは法律上の義務であり、後に必要となる「交通事故証明書」を発行してもらうためにも不可欠です。もう一つは「保険会社への事故報告」。保険証券やスマートフォンのアプリなどで事故受付の連絡先を確認し、落ち着いて状況を説明します。「いつ、どこで、誰が、どうした」を基本に、覚えている範囲で伝えれば問題ありません。この初期連絡が遅れると、後の保険金支払いに影響が出る場合もあるため、可能な限り速やかに行いましょう。

次に、車の修理を依頼する「板金塗装工場」を決定し、車を入庫させます。工場が決まったら、保険会社にその旨を連絡します。工場では損傷状態の詳細な確認が行われ、修理費用の「見積書」が作成されます。

ここからが、本格的な保険金の申請手続きです。通常、保険会社から送られてくる「保険金請求書」などの書類に必要事項を記入し、工場が作成した「見積書」、警察から取得した「交通事故証明書」、そして損傷箇所の「写真」などを添付して保険会社に提出します。近年では、これらのやり取りの多くがオンラインで完結する場合も増えています。

書類提出後、保険会社の損害調査担当者(アジャスター)が修理工場と修理内容・費用について協議(協定)を行います。この協定が完了次第、工場のスケジュールに沿って修理が開始されます。一連の流れの中で、分からないことや不安なことがあれば、都度、保険会社の担当者や修理工場のフロント担当者に質問することが重要です。一人で抱え込まず、専門家とコミュニケーションを取りながら進めていきましょう。

3. 修理費用が保険適用になる条件とは?

「保険を使えば、どこまで綺麗に直してくれるのだろう?」と期待するかもしれません。しかし、車両保険で支払われる修理費用には、明確な「条件」と「原則」が存在します。それを理解しておかないと、思い描いていた修理内容が認められず、がっかりすることになりかねません。

保険適用における絶対的な大原則は、「事故による直接的な損害の原状回復」です。これは、事故が原因で壊れた部分を、事故が起きる直前の状態に戻すための費用のみが補償対象となる、という意味です。例えば、追突されてリアバンパーが損傷した場合、リアバンパーの修理・交換費用は当然保険でカバーされます。しかし、これを機に、以前から気になっていたフロントバンパーの傷もついでに直してもらおう、というのは認められません。事故との因果関係が証明できない損傷や、もともとあった経年劣化による錆や塗装の傷みなどは、保険適用の対象外となります。

また、「原状回復」の原則は、修理の方法や使用する部品にも適用されます。例えば、損傷したアルミホイールを修理する際、元のホイールよりも高価な社外品のホイールに交換したいと希望しても、その差額は自己負担となります。あくまで、元の部品と同等のものに交換、あるいは修理するための費用が上限です。

これらの判断は、契約者や修理工場だけで決めるものではなく、保険会社から派遣される損害調査の専門家「アジャスター」が行います。アジャスターは、事故の状況と車の損傷を客観的に評価し、修理費用の妥当性を判断します。修理工場が作成した見積もりを基に、アジャスターと工場とが協議し、双方が合意した内容と金額(協定)が、最終的に保険で支払われる修理費用となります。この仕組みがあるからこそ、保険制度の公平性が保たれているのです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

4.免責金額と修理費用の関係を理解する

保険を使った板金塗装を考える上で、避けては通れないのが「免責金額」という自己負担の仕組みです。この免責金額を正しく理解することが、保険を使うべきかどうかの損得勘定を行う上での基礎となります。

免責金額とは、車両保険を使って修理をする際に、契約者自身が必ず負担しなければならない金額のことです。保険証券には、「5-10万円」や「免責ゼロ」といった形で記載されています。例えば「5-10万円」とあれば、1回目の保険利用時の自己負担額は5万円、同じ保険年度内に2回目の事故を起こして保険を使う場合は、自己負担額が10万円になる、という意味です。契約時にこの免責金額を高く設定すれば、その分、毎月の保険料は安くなります。

この免責金額と、実際にかかる修理費用との関係が、保険利用の可否を判断する最初の関門となります。仮に、修理費用が20万円で、あなたの免責金額が5万円だとしましょう。この場合、あなたは修理工場に自己負担分として5万円を支払い、残りの15万円は保険会社が支払ってくれます。実質5万円の負担で20万円の修理ができたことになり、保険を使う価値は十分にあると言えるでしょう。

しかし、修理費用が6万円で、免責金額が5万円だったらどうでしょうか。保険を使えば自己負担は5万円で済みますが、自費で払う場合との差額はわずか1万円です。後述する「等級ダウン」による将来の保険料アップを考えれば、目先の1万円のために保険を使うのは得策とは言えません。

さらに、修理費用が4万円で、免責金額が5万円の場合。このケースでは、修理費用が自己負担額を下回っているため、保険会社から保険金は1円も支払われません。つまり、保険を使うという選択肢自体が存在しないのです。このように、まずは修理費用の見積もり額と、自身の免責金額を比較することが、保険利用の是非を検討するスタートラインとなります。

5. 保険を使った場合の等級ダウンの影響

保険を使った板金塗装における最大のデメリット、それが「等級ダウン」と、それに伴う「翌年度以降の保険料の値上がり」です。この影響の大きさを具体的に把握することが、保険利用の是非を判断する上で最も重要なプロセスと言っても過言ではありません。

自動車保険のノンフリート等級は、1等級から20等級まであり、無事故を続けることで等級が上がり、保険料の割引率も高くなっていきます。しかし、事故で車両保険を使うと、翌年度の等級は原則として「3等級ダウン」します。例えば、現在16等級(割引率52%)の人が保険を使えば、翌年は13等級(割引率45%)へと後退し、保険料の割引率が大幅に下がってしまいます。

さらに近年、この等級ダウンに追い打ちをかけるのが「事故有係数適用期間」という制度です。保険を1回使うと、3等級ダウンするだけでなく、この事故有係数が「3年間」適用されます。これは、同じ等級であっても、事故を起こしていない人に比べて割高な保険料率が適用されるというペナルティ期間です。この期間を消化し、元の保険料水準に戻るためには、そこから3年間、無事故を継続しなくてはなりません。

つまり、一度保険を使うと、「等級ダウン」と「事故有係数」というダブルパンチによって、少なくとも3年間にわたり、通常よりも高い保険料を支払い続けることになるのです。例えば、年間保険料10万円の人が保険を使い、翌年から13万円、12万円、11万円と保険料が推移した場合、3年間の保険料増加額の合計は(3万円+2万円+1万円で)6万円にもなります。もし、今回の修理費用が5万円だったのであれば、保険を使わずに自費で払った方が、長期的には1万円も得だった、ということになるのです。この「将来に支払うことになるコストの総額」を、保険会社に問い合わせるなどして具体的に算出し、目の前の修理費用と比較すること。これこそが、後悔しないための最も合理的な判断方法なのです。

6. 保険会社との交渉をスムーズに進めるコツ

「保険会社に言いくるめられて、十分な修理をしてもらえないのではないか」。そんな不安を抱く方もいるかもしれません。しかし、保険会社とのやり取りは、決して「戦い」ではありません。円滑なコミュニケーションといくつかのコツを掴むことで、スムーズに、そして納得のいく形で修理を進めることが可能です。

まず心得るべきは、交渉の相手となる保険会社の担当者やアジャスター(損害調査員)を「敵」と見なさないことです。彼らの役割は、保険金の支払いを不当に渋ることではなく、保険契約の約款とルールに基づき、事故の損害を公正に査定することです。したがって、感情的に不満をぶつけるのではなく、事実に基づいて「なぜこの修理が必要なのか」「どうしてこの部品を使いたいのか」を冷静に、そして論理的に伝える姿勢が何よりも重要です。

とはいえ、車の構造や修理技術に関する専門的な知識がなければ、プロであるアジャスターと対等に話をするのは難しいでしょう。そこで、あなたの最も強力な「味方」であり「通訳」となってくれるのが、修理を依頼する板金塗装工場の存在です。信頼できる工場は、あなたの希望を汲み取り、それを専門的な言葉に置き換えて、アジャスターに的確に伝えてくれます。例えば、保険会社がより安価な修理方法を提案してきたとしても、工場側が「その方法では長期的な安全性が保証できない」といった技術的見地から反論し、より適切な修理方法を認めさせてくれることがあります。

交渉をスムーズに進める最大の秘訣は、この「修理工場との強固な信頼関係」を築くことにあります。修理を依頼する段階で、あなたの希望やこだわりを余すところなく工場に伝え、修理のゴールを共有しておくのです。そうすれば、工場はあなたの代理人として、自信を持って保険会社との協議に臨んでくれます。専門家を味方につけ、チームとして対応すること。それが、納得のいく結果を引き出すための最善の策なのです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

7. 板金塗装の修理工場選びと保険会社の関係

保険を使った修理において、「どこで車を直すか」は、手続きの簡便さや仕上がりの満足度を大きく左右する重要な選択です。選択肢は、保険会社が提携している「指定工場」と、あなたが自由に選ぶ「一般工場」の二つに大別されます。それぞれのメリット・デメリットを知り、自分のスタイルに合った工場を選びましょう。

「指定工場」は、保険会社が技術力や設備などの基準をクリアしたと認めた、いわばお墨付きの工場です。ディーラーも多くがこの指定工場にあたります。最大のメリットは、保険会社との連携が確立されているため、見積もりから修理、支払いまでの流れが非常にスムーズである点です。面倒な手続きの多くを工場が代行してくれ、修理代金も保険会社から直接工場へ支払われるため、あなたが一時的に費用を立て替える必要もありません。「手間をかけずに、とにかく楽に直したい」という方には最適な選択肢と言えるでしょう。

一方、「一般工場」は、あなたがインターネットや口コミで見つけた、保険会社との提携関係がない独立した工場です。こちらを選ぶメリットは、何と言っても「自由度の高さ」と「こだわりの実現」です。特定の職人の技術に惚れ込んだり、特殊な修理を依頼したい場合など、自分の意思で最高の工場を選ぶことができます。修理方法についても、リサイクルパーツの活用など、より柔軟な相談が可能です。ただし、保険会社とのやり取りは、あなた自身か工場が主導して行う必要があり、修理費用の一時的な立て替え払いが発生する場合もあります。「仕上がりの品質には徹底的にこだわりたい」という方に向いています。

どちらの選択が正解ということはありません。「手軽さとスピード」を重視するなら指定工場、「自由度と品質へのこだわり」を重視するなら一般工場。ご自身の価値観と、今回の修理で何を最も大切にしたいかを考え、最適なパートナーを選ぶことが、満足のいく修理への第一歩です。

8. 保険を使わずに修理するメリット・デメリット

保険を使うかどうかの議論は、同時に「保険を使わずに自費で修理する」という選択肢を吟味することでもあります。この「自腹」という決断にも、もちろん光と影があります。その両面を正しく理解し、自分の状況と照らし合わせることが重要です。

自費で修理する最大のメリット、それは将来にわたる「安心感」です。保険を使わないので、等級ダウンによる翌年度以降の保険料の値上がりは一切ありません。今回支払う修理費用だけで、金銭的な問題が完全に完結します。将来の不確定なコストに怯える必要がないという精神的なメリットは、想像以上に大きいものです。また、保険会社を介さないため、修理内容や工場選びは完全にあなたの自由。誰にも気兼ねすることなく、最も信頼できる方法で、愛車を理想の状態に修復することが可能です。

しかし、その自由と安心感を得るためには、当然ながら大きな代償を払わなければなりません。それが「修理費用の全額自己負担」という、最も分かりやすく、そして重いデメリットです。損傷が大きく、修理費用が数十万円、あるいはそれ以上に及んだ場合、その全額を一度に支払うのは、多くの家庭にとって深刻な経済的打撃となります。手元の資金に余裕がなければ、この選択肢は事実上、不可能と言えるでしょう。

結局のところ、判断は「短期的な痛み」と「長期的な損失」のどちらを選ぶか、という問題に帰着します。目の前の修理費用を自腹で支払うという短期的な痛みを取るか。それとも、保険を使って目先の負担は避けるものの、その後3年間にわたって保険料が上がり続けるという長期的な損失を受け入れるか。この二つを天秤にかけるための客観的な物差しが、「今回の修理見積額」と「保険を使った場合の3年間の保険料増加総額」の比較なのです。

9. 事故で傷ついた車の保険適用方法

事故の状況は千差万別です。そして、その状況によって、保険の適用ルールや注意すべきポイントも微妙に異なってきます。ここでは、代表的な3つの事故パターンに分けて、保険の適用方法を具体的に見ていきましょう。

まずは、最もシンプルな「自損事故(単独事故)」です。壁に擦ってしまったり、ポールにぶつけてしまったり、相手のいない事故がこれにあたります。この場合、修理に保険を適用するには、補償範囲の広い「一般型」の車両保険への加入が必須です。エコノミー型では補償されません。また、たとえ単独事故でも警察への届け出は忘れずに行いましょう。これがなければ保険金請求はできません。

次に、最も一般的な「相手のいる事故」です。このケースで重要になるのが、双方の責任の度合いを示す「過失割合」です。例えば、あなたの過失が2割、相手が8割の場合、あなたの車の修理費用のうち8割は相手の対物賠償保険から支払われます。そして、残りの2割の部分を、あなたが自己負担するか、ご自身の車両保険を使って賄うか、という選択になります。この過失割合は保険会社同士の交渉で決まりますが、納得がいかない場合は、弁護士費用特約などを活用して争う余地もあります。

最後に、精神的なダメージも大きい「当て逃げ」です。犯人が見つからない場合、これも「一般型」の車両保険であれば補償の対象となります。ただし、保険を使った際のペナルティが少し特殊で、通常の3等級ダウンではなく、「1等級ダウン」扱いとなることがあります。この場合、等級が1つ下がり、事故有係数適用期間が1年加算されます。通常の事故よりはペナルティが軽いものの、それでも保険料は上がります。ドライブレコーダーは、こうした当て逃げや過失割合の交渉において、あなたの正当性を証明する非常に強力な武器となります。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

10. 保険を活用してお得に修理する方法

保険を使った板金塗装において、「お得」とは、単に支払う現金を減らすことだけを意味するものではありません。手続きの手間や精神的な負担まで含めた、トータルコストをいかに抑えるか、という視点が重要です。そのための、いくつかの賢い活用法をご紹介します。

その代表的な方法が、「リサイクルパーツ(中古部品)」の活用です。これは、環境に優しく、そして何よりお財布に優しい選択肢です。例えば、ドア交換が必要な修理でリサイクルパーツを使えば、新品部品に比べて部品代を劇的に抑えることができます。修理費用の総額が下がることで、自己負担である免責金額を支払ってもお釣りがくる、といったケースさえあり得ます。保険会社もリサイクルパーツの利用を推奨していることが多く、修理工場に「リサイクルパーツは使えますか?」と一言相談してみる価値は十分にあります。

次に、あなたの保険契約に付帯している「特約」を見直してみましょう。多くの保険には、修理中の代車費用を補償してくれる「代車費用特約」や、事故現場から修理工場までのレッカー移動費用をカバーしてくれるロードサービスが付帯しています。これらは利用しても等級に影響しないことがほとんどです。使わなければ損、という便利なサービスを最大限に活用し、修理期間中の不便や余計な出費をなくしましょう。

さらに、修理工場と良好な関係を築けていれば、より柔軟な対応も期待できます。例えば、「保険で修理する今回の事故の損傷に加えて、以前から気になっていたこちらの小さな傷も、サービスでタッチアップしてもらえませんか?」といった相談です。もちろん、何でも無償というわけにはいきませんが、保険修理という大きな仕事の中で、少しの追加作業であれば快く応じてくれる工場は少なくありません。保険という制度を最大限活用しつつ、人とのコミュニケーションを通じて、プラスアルファの価値を引き出す。それこそが、保険活用の達人への道なのです。

あなたの決断が、愛車の未来を変える

保険を使った板金塗装の旅、お疲れ様でした。複雑に見えた道のりも、一つひとつの標識の意味を理解すれば、決して迷うことはない、という実感をお持ちいただけたのではないでしょうか。車両保険が適用できるケースの見極めから、手続きの具体的な流れ、そしてあなたの財布に直結する免責金額や等級ダウンのシビアな現実まで。これら全ての知識が、今、あなたの手の中にあります。

忘れないでください。保険を使った修理の成否は、「情報戦」です。そして、その戦いを有利に進めるための鍵は、常に「冷静な比較検討」にあります。目の前の修理費用を回避したいという短期的な感情に流されることなく、将来にわたって支払うことになる保険料の増加額という長期的なコストを直視する。そして、その両者を客観的な数字で天秤にかける。この地道なプロセスこそが、あなたを後悔から守る唯一の方法です。

この記事を読み終えた今、ぜひ具体的な行動に移してみてください。まずは、引き出しの奥に眠っている保険証券を改めて確認し、ご自身の車両保険のタイプと免責金額を把握することから始めましょう。そして、万が一の時に相談できる、信頼のおける修理工場を近所で見つけておくことも、未来への重要な備えとなります。事故は予期せず訪れますが、備えがあれば冷静に対応できます。

事故による愛車の損傷は、金銭的な負担だけでなく、精神的にも大きなストレスをもたらします。しかし、正しい知識はあなたを不安から解放し、自信を持って次の一歩を踏み出すための力となります。保険は、ただ待っているだけではあなたを助けてはくれません。あなたがその仕組みを理解し、主体的に、そして戦略的に関わっていくことで、初めて真価を発揮するパートナーなのです。この記事で得た知識を武器に、保険会社や修理工場という専門家と対等に語り合い、あなたにとって最も有利な選択をしてください。その知的で冷静な決断が、あなたの愛車を、そしてあなたのカーライフそのものを、より豊かで輝かしい未来へと導いてくれるはずです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

- キズ修理と塗装の関係を徹底解説[2025.09.09]

-

愛車の価値を左右する、キズ修理と塗装の密接な関係

愛車と過ごす日々の中で、不意に生じてしまうボディのキズ。駐車場のポールに擦ってしまったり、飛び石が当たってしまったりと、その原因は様々ですが、所有者にとっては心に痛手となる出来事です。このキズを修理する際、多くの人が「キズを埋めて元通りにする」というイメージを持っていますが、その工程において「塗装」がいかに重要であるかを深く理解している方は、案外少ないのではないでしょうか。

なぜ、単にへこみを直し、キズを埋めるだけでは不十分なのでしょうか。キズ修理と塗装は、なぜ必ずセットで語られるのでしょうか。また、よく耳にする「部分塗装」と「全塗装」は、具体的に何が違い、どのような基準で選択すれば良いのでしょう。さらに、修理箇所だけ色が違うといった事態を避けるための「色合わせ」の難しさや、修理後の塗装を長持ちさせるためのメンテナンス方法についても、多くの疑問が浮かぶはずです。

この記事では、自動車のキズ修理における塗装の役割という根源的な問いから、具体的な施工方法の違い、料金相場、さらには美観と耐久性を長期的に維持するためのメンテナンスやコーティングの知識に至るまで、包括的かつ詳細に解説を進めていきます。本稿を読み終える頃には、あなたは単なる修理依頼者ではなく、愛車の価値を正しく理解し、最適な修理方法を選択できる、賢明なカーオーナーとなっていることでしょう。

目次

1. キズ修理後に塗装が必要な理由とは?

2. 部分塗装と全塗装の違いを知ろう

3. 修理後の色合わせの重要性

4. 塗装剥がれを防ぐための施工方法

5. 修理後の塗装メンテナンスのポイント

6. 塗装後に色褪せしないための対策

7. キズ修理の際の塗装料金の相場

8. 塗装の質を左右する塗料の違い

9. 修理後のワックスがけはいつから可能?

10. 塗装の耐久性を保つためのコーティング方法1. キズ修理後に塗装が必要な理由とは?

自動車のキズ修理において、塗装は単なる見た目を整えるための化粧作業ではありません。それは、車のボディを外部の過酷な環境から守るための、極めて重要な「機能回復」の工程なのです。この本質を理解するためには、まず自動車の塗装が持つ構造とその役割について知る必要があります。

塗装の多層構造とそれぞれの役割

自動車のボディに施されている塗装は、一枚の膜のように見えますが、実際には複数の層が精密に重なり合って形成されています。一般的に、その構造は下から「下地処理(プライマー)」、「中塗り(サーフェーサー)」、「上塗り(ベースコート、クリアコート)」という階層で構成されています。

最も下層に位置するプライマーは、ボディの鋼板と塗料とを強力に密着させる接着剤の役割を担います。それと同時に、水分や酸素が鋼板に触れるのを防ぎ、錆の発生を抑制するという重要な防錆機能も持っています。次に塗られる中塗りのサーフェーサーは、プライマー層の細かな凹凸を埋めて表面を平滑に整え、上塗り塗料の発色を助ける役割を果たします。

そして、私たちが普段目にしている「色」を決定するのが、上塗りのベースコートです。ソリッド、メタリック、パールといった様々な色彩表現は、この層によって実現されます。最後に、最上層を覆うのが透明なクリアコートです。この層は、美しい艶を与えるだけでなく、ベースコートを紫外線や酸性雨、細かな擦りキズといった外部の攻撃から保護する、いわば鎧のような役割を担っているのです。

キズが塗装の保護機能を破壊するメカニズム

ボディにキズがつくということは、この緻密に計算された塗装の多層構造が破壊されることを意味します。例えば、クリアコートだけに留まる浅い擦りキズであれば、艶が失われる程度で済みますが、キズが深くなりベースコートに達すれば、色が剥がれて見た目を損ないます。

さらに深刻なのは、サーフェーサーやプライマー層を貫通し、下地の鋼板が露出してしまうような深いキズです。この状態を放置すると、塗装が担っていた防錆機能が完全に失われ、露出した鋼板が雨水や大気中の湿気に直接触れることになります。結果として、そこから錆が発生し、目に見えない塗装の内側で徐々に侵食が広がっていくのです。この錆は、ボディの強度を著しく低下させ、最悪の場合、大規模な修復が必要となる事態を招きかねません。

再塗装による機能回復の必要性

キズ修理で行われる板金作業やパテによる成形は、あくまでボディの形状を元に戻す工程に過ぎません。これだけでは、破壊された塗装の保護機能、特に防錆機能や紫外線からの保護機能は一切回復しません。むき出しになった鋼板やパテの上に、改めてプライマー、サーフェーサー、ベースコート、クリアコートという正規のプロセスで塗装を施して初めて、失われた機能が再生されるのです。

したがって、キズ修理後に行う塗装は、美観の回復という側面以上に、愛車のボディを錆や劣化から守り、その資産価値を長期的に維持するために不可欠な、極めて重要な工程であると言えるのです。

2. 部分塗装と全塗装の違いを知ろう

キズ修理に伴う塗装には、大きく分けて「部分塗装」と「全塗装」の二つのアプローチが存在します。それぞれにメリットとデメリットがあり、損傷の状態や目的、予算に応じて適切に選択することが重要です。

部分塗装(ブロック塗装・ぼかし塗装)の概要と適用範囲

部分塗装は、その名の通り、損傷を受けた箇所とその周辺に限定して塗装を行う手法です。バンパーの角にできた擦りキズや、ドアについた小さなへこみなど、損傷が限定的な場合に適しています。この手法の最大のメリットは、コストを抑え、修理期間を短縮できる点にあります。

部分塗装には、パネル単位で塗り直す「ブロック塗装」と、新旧の塗装の境目をわからなくする「ぼかし塗装」という技術が用いられます。ぼかし塗装は、修理箇所を中心に、外側に向かって塗料を徐々に薄くスプレーすることで、色の境界線を滑らかに馴染ませる高度なテクニックです。これにより、修理したことがわからない自然な仕上がりを目指します。しかし、このぼかし塗装は、ボンネットやルーフといったパネルの中央部や、メタリック・パール系の塗装では色の再現が難しく、技術者の高いスキルが要求されます。

全塗装(オールペイント)の概要と適用範囲

全塗装は、「オールペイント」とも呼ばれ、自動車のボディ全体を塗り替える大掛かりな手法です。適用されるのは、複数のパネルにわたる広範囲な損傷、事故による大規模な修復、経年劣化による塗装全体の深刻な色褪せやクリア層の剥がれといったケースです。また、機能的な修復だけでなく、愛車の色を完全に変えてイメージチェンジを図るという、カスタマイズ目的で行われることも少なくありません。

全塗装のメリットは、新車のような輝きと均一な色艶を取り戻せることです。部分塗装を繰り返して色の差異がまだらになった車も、全塗装によってリフレッシュできます。一方、デメリットとしては、非常に高額な費用と、数週間以上に及ぶ長い作業期間が必要となる点が挙げられます。ドアの内側やエンジンルーム内まで塗装するかどうかなど、作業範囲によっても費用と時間は大きく変動します。

どちらを選ぶべきか?判断基準を解説

部分塗装と全塗装のどちらを選択するかは、いくつかの要素を総合的に考慮して判断する必要があります。まず第一に「損傷の範囲と位置」です。小さなキズが1箇所であれば部分塗装が合理的ですが、車全体に無数の小キズや色褪せがある場合は、全塗装の方が結果的に満足度が高くなる可能性があります。

次に「予算と時間」です。限られた予算と時間で修理を終えたい場合は、部分塗装が現実的な選択肢となります。対照的に、時間と費用をかけてでも完璧な状態にしたい、あるいは車の価値を最大限に高めたいと考えるならば、全塗装が視野に入ります。

最後に「車の価値と将来性」も重要な判断基準です。年式の新しい車や希少価値のある車であれば、資産価値を維持するために質の高い塗装が求められます。将来的に売却を考えている場合、中途半端な部分塗装は査定額に影響を与える可能性もあるため、修理方法については慎重な検討が必要です。

3. 修理後の色合わせの重要性

キズ修理後の塗装において、仕上がりの質を決定づける最も重要な要素の一つが「色合わせ」です。たとえ板金作業が完璧であっても、塗装の色が周囲と異なれば、修理箇所は悪目立ちしてしまい、せっかくの修理が台無しになってしまいます。この色合わせ、すなわち「調色」は、専門家が細心の注意を払う、極めて繊細な作業です。

なぜ車の色は一台一台微妙に違うのか?

多くの人は、メーカーが指定する「カラーコード」さえわかれば、寸分違わず同じ色が再現できると考えがちですが、現実はそれほど単純ではありません。同じカラーコードを持つ車であっても、一台一台の色は微妙に異なっているのが実情です。

その理由は複数あります。まず、塗料自体の製造ロットによるわずかな色の差異が存在します。また、工場の塗装ラインにおける温度や湿度といった環境条件の違いも、仕上がりの色味に影響を与えます。そして、最も大きな要因が「経年変化」です。車は日々、紫外線や酸性雨、熱といった過酷な環境に晒されています。これらの影響で、塗装の顔料は少しずつ分解・変質し、新車時と比較して色褪せたり、黄ばんだりといった変化(退色)が生じるのです。つまり、路上を走っている車は、それぞれが独自の「エイジング」を経た一点ものと言えます。

プロが行う「調色」の緻密なプロセス

プロの塗装技術者は、こうした個体差を理解した上で、現車の色に限りなく近づけるための「調色」作業を行います。まず、カラーコードを基に基本となる塗料の配合データを確認し、それに従って複数の原色塗料を精密な計量器で混ぜ合わせます。

しかし、これはあくまで出発点に過ぎません。ここからが技術者の腕の見せ所です。作成した塗料を「テストピース」と呼ばれる小さな鉄板に吹き付け、乾燥させた後、実際の車のボディの横に並べて色を比較します。この比較は、太陽光の下や、演色性の高い専用の照明(調色用ライト)の下など、様々な光源で行われます。光の当たり方によって色の見え方は大きく変わるためです。

もし色が合わなければ、「白が少し足りない」「赤みが強い」「メタリックの粒子が粗い」といった微細な違いを瞬時に見抜き、原色を数滴単位で追加しては、再びテストピースに吹き付けて比較する、という作業を根気強く繰り返します。この試行錯誤を経て、あらゆる光の条件下で違和感のない色を完璧に再現するのです。

色合わせの失敗がもたらす悲劇

この緻密な調色作業を怠ったり、技術が未熟だったりすると、悲劇が起こります。修理したパネルだけが、周囲から浮いたように見えてしまうのです。晴れた日の屋外では気づかなくても、曇りの日や夕暮れ時、あるいはガソリンスタンドの照明の下で見たときに、色の違いがはっきりと現れることがあります。

特に、光の角度によって色味や輝きが変化するメタリックやパール系の塗装では、調色の難易度が格段に上がります。単に色を合わせるだけでなく、塗料に含まれる金属片(アルミフレーク)や雲母(マイカ)の粒子感、並び方まで再現しなければ、光の反射具合が異なり、違和感が生じてしまいます。色合わせの失敗は、車の美観を著しく損なうだけでなく、売却時の査定においても「修復歴あり」と見なされ、資産価値を大幅に下げる原因となることを、強く認識しておくべきです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

4. 塗装剥がれを防ぐための施工方法

美しく仕上げられた塗装も、数ヶ月後、数年後に剥がれてしまっては意味がありません。塗装の耐久性は、見た目ではわからない「下地処理」の質に大きく左右されます。どんなに高価で高性能な塗料を使用しても、この土台作りが疎かにされれば、塗膜は簡単に剥がれてしまいます。

最重要工程「下地処理」の徹底

塗装剥がれを防ぐ上で、最も重要と言っても過言ではないのが下地処理です。これは、塗料を塗る前の準備段階であり、塗装の密着性を決定づける工程です。

中心となる作業が「足付け(研磨)」です。これは、サンドペーパーなどを用いて古い塗膜や錆、汚れを物理的に削り落とす作業です。それと同時に、塗装する表面に意図的に微細な凹凸を作り出します。この目に見えないレベルのキズが、次に塗る塗料にとっての「足がかり」となり、塗料が食いつくためのアンカー効果を生み出します。この足付けが不十分だと、塗料は滑らかな表面にただ乗っているだけの状態となり、密着性が著しく低下します。

もう一つ欠かせないのが「脱脂」です。人間の皮脂やワックス成分、シリコンといった油分が表面にわずかでも残っていると、塗料を弾いてしまい、そこから「浮き」や「剥がれ」が発生します。シリコンオフなどの専用溶剤を使い、塗装面を徹底的に洗浄・清掃することで、塗料が下地にしっかりと密着できる清浄な状態を作り出すのです。

プライマーとサーフェーサーの役割

徹底した下地処理の後、最初に塗布されるのが「プライマー」です。これは、露出した鉄板などの金属面と、その上に塗られる塗料との間を取り持つ、強力な接着剤の役割を果たします。特に防錆効果の高いプライマーを使用することで、万が一水分が侵入しても錆の発生を長期間抑制できます。

プライマーの上に重ねられるのが「サーフェーサー」です。サーフェーサーには二つの重要な役割があります。一つは、板金やパテ処理で生じた微細な凹凸や、サンドペーパーの研磨跡を埋め、完全に平滑な塗装下地を作り出すことです。もう一つは、上塗り塗料の発色を助ける役割です。例えば、隠蔽力の弱い赤色を塗装する場合、下地にあらかじめ白やグレーのサーフェーサーを塗っておくことで、少ない塗料で鮮やかな赤色を表現できます。これにより、上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、均一な仕上がりを実現します。

適正な乾燥時間の確保

塗装は、各工程で適切な乾燥時間を確保することが絶対条件です。プライマー、サーフェーサー、ベースコート、クリアコートの各層は、塗布後に塗料メーカーが指定する時間を守って、十分に乾燥させなければなりません。

もし、下層の塗料が完全に乾燥しないうちに次の層を塗り重ねてしまうと、塗膜の内部に溶剤が閉じ込められてしまいます。この閉じ込められた溶剤は、後からゆっくりと気化しようとするため、塗膜に「ちぢみ」や「浮き」、ブリスターと呼ばれる水ぶくれのような現象を引き起こします。これが、最終的な塗装剥がれや耐久性の低下に直結するのです。専門の工場では、塗装ブース内で温度と湿度を管理し、焼き付けによる強制乾燥を行うことで、塗膜を内部から確実に硬化させ、強固で安定した塗装品質を確保しています。

5. 修理後の塗装メンテナンスのポイント

キズ修理と塗装が無事に完了しても、それで終わりではありません。修理後の美しい状態を長く維持するためには、塗装が完全に安定するまでの期間、特に慎重な取り扱いが求められます。この初期段階のメンテナンスが、塗装の寿命を大きく左右します。

塗装が安定するまでの「養生期間」

塗装作業が完了し、納車された時点の塗膜は、表面こそ乾いて指で触れられる状態ですが、内部はまだ完全には硬化していません。塗料に含まれる溶剤が抜けきり、塗膜が化学的に安定して本来の硬度に達するまでには、一定の時間が必要です。この期間を「養生期間」あるいは「硬化期間」と呼びます。

この期間は、気温や湿度、使用した塗料の種類、乾燥方法によって異なりますが、一般的にはおよそ1ヶ月程度かかると考えておくのが安全です。この養生期間中の塗膜は、非常にデリケートで傷つきやすく、外部からの物理的・化学的刺激に対して大変弱い状態にあります。人間で言えば、手術を終えたばかりの、まだ抜糸も済んでいない状態と想像すると分かりやすいでしょう。

塗装直後に避けるべき行動

このデリケートな養生期間中には、塗装にダメージを与える可能性のあるいくつかの行動を厳に慎まなければなりません。

最も避けるべきは「洗車機」の利用です。高速で回転するブラシは、まだ柔らかい塗膜に無数の細かいキズ(洗車キズ)を付けてしまいます。これは絶対に避けなければなりません。同様に、コイン洗車場などに設置されている「高圧洗浄機」の使用も控えるべきです。特に塗装の縁の部分に強い水圧を当てると、塗膜が剥がれてしまうリスクがあります。

また、鳥のフンや虫の死骸、樹液などが付着した場合は、長時間放置せずに、速やかに取り除くことが重要です。これらの付着物は酸性度が高く、未硬化の塗膜を容易に侵食し、シミや陥没の原因となります。取り除く際は、ゴシゴシ擦らず、たっぷりの水でふやかしてから優しく除去してください。ワックスやコーティング剤の使用も、塗膜の完全硬化を妨げる可能性があるため、この期間は避けるのが賢明です。

養生期間が過ぎた後の正しい洗車方法

塗装後、約1ヶ月の養生期間が過ぎれば、本格的な洗車が可能になります。しかし、最初の洗車は、これまで以上に丁寧に行うことを心がけてください。最も推奨されるのは、やはり「手洗い洗車」です。

洗車を始める前に、まずボディ全体にたっぷりの水をかけて、表面に付着した砂やホコリを優しく洗い流します。これが、洗車キズを防ぐための最初の重要なステップです。次に、バケツによく泡立てた中性のカーシャンプーを用意し、柔らかいマイクロファイバー製のウォッシュミットなどを使って、上から下へ一方通行で優しく洗います。円を描くように擦るとキズの原因になりやすいので注意が必要です。

シャンプーを水で完全に洗い流した後の拭き上げも重要です。吸水性の高い、清潔なマイクロファイバークロスを使用し、ボディの上に広げて水を吸わせるように、あるいは一定方向に優しく滑らせるようにして水分を拭き取ります。力を入れてゴシゴシと拭き上げるのは厳禁です。こうした丁寧なケアを実践することが、修理後の美しい塗装を長期間維持する秘訣となります。

6. 塗装後に色褪せしないための対策

修理によって美しく蘇った塗装も、時間が経つにつれて徐々にその輝きを失い、色褪せてしまうことがあります。この経年劣化の最大の原因は「紫外線」です。愛車の塗装を色褪せから守るためには、紫外線の影響を正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

色褪せの最大の敵「紫外線」

太陽光に含まれる紫外線は、非常に高いエネルギーを持っています。このエネルギーが自動車の塗装、特に最上層のクリアコートやその下のベースコート(有色層)に照射されると、塗料を構成している樹脂や顔料の化学結合を徐々に破壊していきます。

この化学結合の破壊が、塗装の劣化、すなわち「色褪せ(退色)」の正体です。クリアコートが劣化すれば艶が失われ、白っぽくぼやけた印象になります。さらに劣化が進行し、ベースコートの顔料が破壊されると、本来の色が薄くなり、鮮やかさが失われていきます。特に、赤や黄色といった色の顔料は、化学的に紫外線のエネルギーを吸収しやすいため、他の色に比べて色褪せが早く進行する傾向にあります。

日常でできる紫外線対策

塗装を紫外線から守るための最も効果的で基本的な対策は、物理的に紫外線を遮断することです。可能であれば、「屋根付きの駐車場」や「カーポート」に車を保管するのが理想的です。直射日光に当たる時間を最小限に抑えることで、塗装の劣化スピードを大幅に遅らせることができます。

屋外に駐車せざるを得ない場合は、「ボディカバー」の使用が有効な手段となります。ボディカバーは、紫外線を直接遮断するだけでなく、酸性雨や鳥のフン、砂ボコリなど、他の様々な外的要因からも車を保護してくれます。ただし、ボディカバーを使用する際には注意点もあります。風が強い日にカバーがバタつくと、ボディとの摩擦で細かなキズが付く可能性があります。サイズが合ったものを選び、車体が綺麗な状態でかけることを心がけましょう。また、雨の後に濡れたまま長期間放置すると、湿気がこもって塗装に悪影響を及ぼす可能性もあるため、適度に外して乾燥させることも大切です。

紫外線吸収機能を持つコーティングの活用

より積極的な紫外線対策として、近年注目されているのが「プロ仕様のボディコーティング」です。特に、ガラスコーティングやセラミックコーティングと呼ばれる高品質なコーティング剤の多くには、「紫外線吸収剤」や「UVカット機能」が含まれています。

これらのコーティングを施工すると、塗装のクリア層の上に、硬質で透明な保護被膜が形成されます。この被膜が、いわばサングラスのように機能し、有害な紫外線がクリア層やベース層に到達するのを大幅に軽減してくれるのです。これにより、塗装本来の色艶を長期間にわたって維持し、色褪せを効果的に防ぐことができます。コーティングは一度施工すれば終わりではなく、定期的なメンテナンスを行うことでその保護効果を持続させることが可能です。紫外線対策は、塗装の美観維持において、洗車と並ぶ重要なメンテナンスと言えるでしょう。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

7. キズ修理の際の塗装料金の相場

自動車のキズ修理を依頼する際、誰もが気になるのがその料金です。特に塗装に関わる費用は、損傷の状態や場所、色の種類によって大きく変動するため、一概に「いくら」と言い切るのが難しいのが実情です。料金がどのように決まるのか、その内訳と変動要因を理解することで、見積もりの妥当性を判断する助けになります。

料金を構成する要素の内訳

塗装料金は、主に「材料費」「技術料(工賃)」「設備使用料」という三つの要素で構成されています。

「材料費」には、ベースコートやクリアコートといった塗料本体の価格はもちろんのこと、下地処理に使用するパテやサーフェーサー、塗料を付着させたくない部分を保護するマスキングテープ、研磨用のサンドペーパー、脱脂用の溶剤といった、数多くの消耗品が含まれます。

「技術料(工賃)」は、料金の中で最も大きな割合を占める部分です。これには、損傷状態の確認、部品の脱着、板金作業、下地処理、そして本稿で詳しく解説してきた繊細な調色作業や、ホコリをシャットアウトした環境でのスプレー塗装作業など、各工程に要する時間と、それを行う技術者の専門的なスキルに対する対価が含まれます。

「設備使用料」は、塗装作業に不可欠な専門設備の使用コストです。代表的なものが、温度と湿度を管理し、空気中のホコリを排除して高品質な塗装を実現する「塗装ブース」です。このブースの維持管理費や、焼き付け乾燥にかかる光熱費なども、料金の一部として反映されます。

損傷の大きさと部位による料金の違い

塗装料金を左右する最大の変動要因は、「損傷の大きさと部位」です。例えば、バンパーの角にできた手のひらサイズの擦りキズであれば、作業範囲は限定的で、比較的安価に収まることが多いです。しかし、同じ手のひらサイズでも、ドアパネルの中央にへこみを伴うキズができた場合、自然な仕上がりにするためには、そのパネル一枚を丸ごと塗装(ブロック塗装)する必要が出てきます。そうなると、作業範囲が広がり、料金は大幅に上昇します。

また、修理するパネルの素材や形状によっても料金は変わります。樹脂製のバンパーと、金属製のフェンダーやドアでは、下地処理の方法や使用するプライマーが異なる場合があります。さらに、ボンネットやルーフのように面積が広く平滑なパネルは、均一に美しく塗装する難易度が高いため、他の部位よりも工賃が高くなる傾向にあります。

塗装の種類(ソリッド、メタリック、パール)による価格差

車のボディカラー、すなわち「塗装の種類」も料金に大きく影響します。最も基本的な単色塗装である「ソリッドカラー」は、材料費も比較的安価で、塗装工程もシンプルなため、料金は最もリーズナブルです。

光を反射する微細なアルミ片を含み、キラキラとした輝きが特徴の「メタリックカラー」は、ソリッドに比べて材料費が高くなります。また、アルミ片の向きを均一に揃えて塗装しないと色ムラが発生しやすいため、塗装の難易度が上がり、技術料も上乗せされます。

さらに、雲母(マイカ)の粒子を含み、光の当たり方によって色合いが変化する、真珠のような深みのある輝きを持つのが「パールカラー」です。これは材料費が最も高価になる傾向があります。加えて、「3コートパール」に代表されるように、ベースとなる色の層の上に、パール成分を含む半透明の層を重ね、その上にクリア層を塗るという、複数回の塗り重ねが必要な場合があります。この複雑な工程が、技術料をさらに押し上げ、結果として最も高額な塗装料金となるのが一般的です。

8. 塗装の質を左右する塗料の違い

キズ修理後の仕上がりの美しさと、その後の耐久性を決定づける根幹には、使用される「塗料」そのものの品質があります。一般のユーザーが塗料の種類を意識することは少ないかもしれませんが、プロの世界では、環境性能や作業性、そして塗膜の性能によって様々な塗料が使い分けられています。

主流となりつつある「水性塗料」

近年の自動車補修業界における大きなトレンドが、従来の「油性(溶剤系)塗料」から「水性塗料」へのシフトです。この背景には、大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の排出量を削減しようとする、世界的な環境規制の強化があります。

水性塗料は、その名の通り、塗料を希釈する際にシンナーなどの有機溶剤ではなく、主として水を使用します。最大のメリットは、VOC排出量が格段に少なく、環境負荷が低いこと、そして作業者の健康への影響や、塗装ブース周辺への刺激臭が少ないことです。一方で、水の蒸発に頼って乾燥するため、油性塗料に比べて乾燥に時間がかかり、温度や湿度の影響を受けやすいという特性があります。そのため、高品質な仕上がりを実現するには、空調設備が整った塗装ブースや、乾燥を促進するエアージェットなどの専用設備が不可欠となります。

伝統的な「油性(溶剤系)塗料」

油性(溶剤系)塗料は、シンナーなどの有機溶剤で希釈して使用する、古くから使われているタイプの塗料です。そのメリットは、乾燥が速く作業性に優れている点、そして硬化後に硬く、光沢のある塗膜を形成しやすい点にあります。気温や湿度の変化に対する許容範囲も比較的広く、安定した品質を得やすいことから、今なお根強い支持があります。

しかし、前述の通り、VOC排出量が多いという環境面でのデメリットを抱えています。また、特有の強い臭気があり、引火性が高いため、取り扱いや保管には厳重な注意と消防法に準拠した設備が求められます。世界的な環境規制の流れの中で、その使用は徐々に減少しつつありますが、その優れた作業性と仕上がりから、特定の条件下では依然として重要な選択肢となっています。

性能や特性による塗料の分類

塗料の性能は、主成分である「樹脂」の種類によって大きく左右されます。自動車補修用塗料として現在主流となっているのは、耐久性、耐候性、耐薬品性、そして美しい光沢といったあらゆる面で優れた性能を発揮する「2液型ウレタン塗料」です。

これは、「主剤」と呼ばれる塗料本体と、「硬化剤」と呼ばれる化学反応を促進する液体とを、塗装直前に決められた比率で混合して使用するタイプの塗料です。この2つの液体が混ざり合うことで、強力な化学反応(架橋反応)が起こり、非常に強固で密度の高い塗膜を形成します。この化学的に硬化した塗膜は、ガソリンなどの薬品にも強く、長期間にわたって美しい状態を保つことができます。キズ修理を依頼する際、どのような種類の塗料、特に高品質な2液型ウレタン塗料が使用されているかを確認することは、長期的な満足度を得るための隠れたポイントと言えるでしょう。

9. 修理後のワックスがけはいつから可能?

修理後の塗装面を保護し、艶を出すために、多くの人がワックスがけを考えます。しかし、塗装が完了してすぐにワックスをかけるのは、実は塗装にとって非常に有害な行為となり得ます。適切なタイミングを見極めることが、美しい塗装を長持ちさせる鍵となります。

なぜ塗装直後のワックスがけはNGなのか?

塗装後の塗膜は、完全に硬化するまでの間、内部に残った溶剤を少しずつ大気中に放出する「呼吸」をしています。この現象を「アウトガス」または「ガス抜け」と呼びます。表面が乾いていても、塗膜の深部では、このガス抜けがゆっくりと続いています。

この状態でワックスや、特に被膜性の高いコーティング剤を塗布してしまうと、塗膜の表面に気密性の高い「蓋」をしてしまうことになります。すると、内部から抜け出ようとする溶剤の逃げ道が塞がれてしまい、塗膜とワックス被膜の間に閉じ込められてしまいます。この閉じ込められた溶剤が、塗膜の「ブリスター(水ぶくれのような膨れ)」や「艶引け(光沢が失われる現象)」といった、深刻な塗装不良を引き起こす直接的な原因となるのです。せっかく綺麗に仕上がった塗装を、自らの手で台無しにしないためにも、焦りは禁物です。

ワックスがけが可能になる適切なタイミング

では、一体いつからワックスがけが可能になるのでしょうか。一般的な目安として、多くの専門家は「塗装後、最低でも1ヶ月」という期間を推奨しています。これは、通常の気象条件下で、塗膜内部のガス抜けがおおむね完了し、塗装が安定するのに要する期間と考えられています。

ただし、これはあくまで一般的な目安に過ぎません。実際の硬化時間は、使用された塗料の種類(水性か油性か、速乾タイプかなど)、塗装時の季節(気温が高く乾燥している夏場は硬化が速く、低温多湿の冬場は遅くなる)、そして焼き付け乾燥の有無といった条件によって大きく変動します。例えば、専用ブースで高温の焼き付け処理を行った塗装は、自然乾燥に比べて格段に早く硬化が完了します。

したがって、最も確実で安全な方法は、修理を依頼した専門業者に直接確認することです。「ワックスがけはいつから可能ですか?」と一言尋ねるだけで、施工内容を最もよく理解しているプロからの的確なアドバイスを得ることができます。自己判断で行動する前に、必ず施工業者に確認する習慣をつけましょう。

最初のワックスがけで注意すべきこと

施工業者から許可を得て、いよいよ最初のワックスがけを行う際にも、いくつか注意すべき点があります。まず、使用するワックスの選定です。最初のワックスがけでは、研磨剤(コンパウンド)を含まない、純粋な艶出しと保護を目的とした製品を選ぶことが重要です。研磨剤入りの「クリーナーワックス」などは、まだ完全に硬化しきっていないデリケートな塗装面を必要以上に削り取ってしまう可能性があるため、避けるのが賢明です。

施工前には、必ず丁寧な手洗い洗車を行い、ボディ表面の砂やホコリを完全に除去してください。汚れた状態でワックスをかけると、汚れを引きずってしまい、かえってキズを付ける原因になります。ワックスは一度に厚塗りせず、薄く均一に塗り広げ、製品の指示に従って乾燥させた後、清潔で柔らかいクロスで優しく拭き上げる、という基本を忠実に守ることが、修理後の美しい塗装をさらに輝かせるための秘訣です。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

10. 塗装の耐久性を保つためのコーティング方法

修理後の美しい塗装を、できるだけ長く、そして楽に維持したいと考えるなら、「ボディコーティング」の施工は非常に有効な選択肢となります。ワックスが一時的な化粧であるのに対し、コーティングは塗装を守るための強固な鎧のような存在です。

コーティングの基本的な役割とメリット

ボディコーティングの基本的な役割は、塗装の最上層であるクリア層の上に、硬質で耐久性の高い透明な被膜を形成し、塗装面を様々な外部のダメージ要因から保護することです。

そのメリットは多岐にわたります。第一に「防汚性の向上」です。コーティング被膜は表面が非常に滑らかであるため、汚れが付着しにくく、たとえ汚れても水洗いなどの簡単な洗車で容易に洗い流すことができます。第二に「外的要因からの保護」です。紫外線(UV)や酸性雨、鳥のフン、黄砂といった、塗装を劣化させる要因からクリア層を直接守ります。第三に「洗車キズの防止」です。ワックスよりも硬い被膜を形成するため、洗車時などに付いてしまう微細なキズ(スクラッチ)を大幅に軽減できます。そして第四に「美観の維持」です。コーティングは塗装に深い艶と光沢を与え、新車時のような輝きを長期間持続させます。

代表的なコーティングの種類と特徴

ボディコーティングには、その主成分や特性によっていくつかの種類があります。

最も手軽なのが「油脂系コーティング」、すなわち「ワックス」です。主成分のロウが塗装面に濡れたような深い艶を与えますが、熱や雨に弱く、効果の持続期間は数週間から1ヶ月程度と短いのが特徴です。

次に、化学的に合成されたポリマー(重合体)を主成分とするのが「樹脂系コーティング」です。ワックスよりも耐久性が高く、数ヶ月から半年程度効果が持続します。シャープで光沢のある仕上がりが特徴で、市販品も多く手軽に施工できます。

そして、現在プロの施工で主流となっているのが、ガラス成分(シリカ、SiO2)を主成分とする「ガラス系・ガラスコーティング」です。塗装面と化学的に結合し、非常に硬く、耐久性の高い被膜を形成します。その効果は1年から数年に及び、防汚性、保護性能、艶、全ての面で高いパフォーマンスを発揮します。この中でも、ガラス成分の含有率が高いものや、硬化後の被膜がより強固なものを「硬化型ガラスコーティング」や「セラミックコーティング」と呼び、最高級の保護性能を提供します。

修理後の塗装とコーティング施工のベストタイミング

修理した箇所にコーティングを施工する場合も、ワックスと同様に、塗装が完全に硬化した後に行うのが鉄則です。特に、塗装面と化学的に結合するガラスコーティングやセラミックコーティングを、塗膜のガス抜けが終わらないうちに行うのは絶対に避けるべきです。ワックス以上に強固な被膜が溶剤の放出を妨げ、深刻な塗装トラブルを引き起こすリスクが非常に高くなります。

コーティング施工の最適なタイミングも、やはり「塗装後1ヶ月以上経過してから」というのが一つの目安となりますが、最終的な判断は施工した業者に委ねるべきです。修理を依頼する際に、「将来的にはコーティングを考えている」と伝えておくと、修理後のスケジュールについてより具体的なアドバイスをもらえるでしょう。修理で取り戻した美観を、高品質なコーティングで保護する。これは、愛車の価値を長期的に維持するための、最も賢明な投資の一つと言えるでしょう。

美しさと価値を守る、塗装知識という名の羅針盤

本稿では、自動車のキズ修理と塗装が織りなす、深く、そして重要な関係性について、多角的な視点から掘り下げてきました。キズの修理において塗装が単なる色付けではなく、ボディを錆や紫外線から守るための不可欠な保護機能の回復作業であること。損傷の範囲や目的に応じて部分塗装と全塗装を賢く選択する必要があること。そして、一台一台異なる車の色に完璧に合わせる調色作業が、いかに繊細で重要であるかをご理解いただけたことと思います。

さらに、美しい仕上がりを長期間維持するためには、塗装剥がれを防ぐための丁寧な下地処理こそが生命線であること、そして塗装直後のデリケートな養生期間には特別な配慮が求められることも学びました。色褪せの主原因である紫外線への対策や、修理費用がどのように決まるのか、また、使用される塗料の種類が品質を左右する事実も、今後の修理依頼の際に役立つ知識となるはずです。修理後のワックスがけやコーティング施工を焦ってはいけない理由も、塗装の「呼吸」という観点から明確になりました。

これらの知識は、単なる雑学ではありません。それは、あなたが愛車の状態を正しく評価し、専門家と対等にコミュニケーションを取り、そして数ある選択肢の中から最も合理的で価値のある修理方法を選ぶための「羅針盤」です。この羅針盤を手にすることで、あなたは不必要な出費を避け、愛車の美しさと資産価値を最大限に守り抜くことができるでしょう。次に愛車に不運なキズがついてしまった時、この記事があなたの冷静な判断の一助となることを願ってやみません。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

- 車の鈑金修理と保険の活用方法[2025.09.06]

-

その修理、保険を使うのが本当に得策か?

予期せぬ事故や不注意によって愛車に鈑金修理が必要となったとき、オーナーの頭を悩ませるのが高額な修理費用です。数万円から、ときには数十万円にも及ぶその出費は、家計にとって決して小さな負担ではありません。そんなときに心強い味方となるのが、任意で加入している自動車保険の存在です。特に「車両保険」に加入していれば、高額な修理費用をカバーできる可能性があり、一筋の光明が差したように感じるかもしれません。

しかし、ここで一度立ち止まって冷静に考える必要があります。自動車保険の利用は、必ずしも万能な解決策とは限らないからです。「保険を使うと翌年からの保険料が上がる」という事実は広く知られていますが、その影響が具体的にどの程度の期間、どれくらいの金額に及ぶのかを正確に理解している人は多くありません。場合によっては、目先の修理費用を保険で賄った結果、数年間のトータルで見ると、自費で修理した方がはるかに安く済んだという「保険貧乏」とも言える状況に陥る可能性すらあるのです。

この記事では、車の鈑金修理という局面において、自動車保険を「使うべきか、使わざるべきか」という極めて重要な判断を下すための、客観的かつ具体的な情報を提供します。車両保険と対物保険の根本的な違いから、保険が適用される範囲と条件、等級制度が保険料に与える影響、そして保険会社との交渉術に至るまで、専門的な知識を網羅的に解説します。この情報が、あなたの状況における最適な選択を導き出し、愛車と家計の両方を守るための一助となることを心から願っています。

目次

1. 鈑金修理に保険を使うべきケースとは?

2. 車両保険と対物保険の違い

3. 保険で修理できる範囲と条件を解説

4. 保険を適用する際の手続きの流れ

5. 保険を使うと等級が下がる?メリット・デメリット

6. 保険会社との交渉をスムーズに進める方法

7. 保険適用外になるケースとは?

8. 鈑金修理後の保険料の影響を考える

9. 車両保険を活用する際の注意点

10. 保険を使わずに修理する場合のコスト比較1. 鈑金修理に保険を使うべきケースとは?

鈑金修理が必要になった際、多くのドライバーが直面する最大のジレンマが「自動車保険を使うべきか、それとも自費で支払うべきか」という問題です。この判断を感情や不確かな情報で下してしまうと、後々経済的な後悔に繋がりかねません。この重要な選択を行うための最も基本的かつ合理的な判断基準は、「今回の修理にかかる費用」と「保険を使ったことによる、将来的な保険料の増加総額」を冷静に比較考量することに尽きます。

まず、保険を使うべき典型的なケースとして挙げられるのは、修理費用が著しく高額になる場合です。例えば、車の骨格部分であるフレームにまで損傷が及んでおり、修正機を用いた大掛かりな修理が必要な事故。あるいは、高級車や希少車のパーツ交換が必要となり、部品代だけで数十万円に達するようなケースです。このような場合、自己負担で支払う経済的インパクトは非常に大きく、保険を使うメリットがデメリットを明らかに上回ります。一般的に、修理費用が15万円から20万円を超えるあたりから、保険の利用を積極的に検討する価値が出てくると考えられています。

一方で、保険を使わない方が賢明なケースも少なくありません。代表的なのは、数万円程度で収まる軽微な鈑金修理です。バンパーの擦り傷やドアの小さなヘコミなど、5万円から10万円以下の修理で保険を適用してしまうと、その後の保険料の値上がり分が、支払った修理費用を大きく上回ってしまう可能性が非常に高くなります。保険を使うと、翌年度から少なくとも3年間は割高な保険料を支払い続けることになります。その総額が、今回自費で支払うはずだった修理費用よりも大きくなるのであれば、それは明らかに損な選択と言わざるを得ません。したがって、まずは修理工場で正確な見積もりを取得し、その金額を基点として、保険料への影響を冷静に試算することが、後悔のない判断を下すための絶対的な第一歩となるのです。

2. 車両保険と対物保険の違い

自動車保険と一括りに言っても、その補償内容は多岐にわたります。鈑金修理の文脈で特に重要となり、かつ混同されがちなのが「車両保険」と「対物賠償保険」です。この二つの保険は、補償の対象が全く異なるため、その役割を正確に理解しておくことが、万が一の際に適切な対応をとるための大前提となります。

まず「対物賠償保険」は、その名の通り「他人の物」に対する損害賠償を補償する保険です。例えば、運転中に誤って他人の車に衝突してしまった、駐車場でバック中にブロック塀を壊してしまった、といったケースで効力を発揮します。相手の車の修理費用や、壊してしまった物の弁償費用などを、設定した保険金額を上限として保険会社が支払ってくれます。ここで最も重要な点は、対物賠償保険はあくまで「相手方」の損害を補償するものであり、ご自身の車の修理費用には一切適用されないということです。事故の相手方から損害賠償を請求された際の、経済的リスクをカバーするための保険と認識してください。

一方、「車両保険」は、対物賠償保険とは対照的に「ご自身の車」の損害を補償するための保険です。車の鈑金修理で保険利用を検討する際に、主役となるのがこの車両保険です。他人との事故はもちろんのこと、電柱にぶつかってしまったといった単独事故(自損事故)や、当て逃げ、盗難、いたずら、さらには台風や洪水、雹といった自然災害による損害まで、幅広いリスクから愛車を守ってくれます。ただし、どのような損害まで補償されるかは、契約している車両保険のタイプによって異なります。この車両保険に加入していなければ、たとえ相手がいる事故であっても、自分の過失割合分の修理費用は自己負担となりますし、自損事故や当て逃げの修理費用は全額自己負担となります。したがって、鈑金修理で保険の利用を考えるということは、すなわち自身の車両保険契約の内容を確認し、それを行使するかどうかを検討するプロセスに他ならないのです。

3. 保険で修理できる範囲と条件を解説

車両保険に加入していれば、どんな車の損害でも無条件に修理できるわけではありません。保険金が支払われる範囲や条件は、契約時に選択した車両保険のタイプや設定内容によって大きく異なります。自身の契約内容を正しく把握していないと、いざという時に「保険が使えない」という事態に陥りかねないため、注意が必要です。

車両保険のタイプは、主に「一般条件(オールリスク型)」と「エコノミー型(限定カバー型、車対車+Aなどとも呼ばれる)」の二つに大別されます。最も補償範囲が広いのが「一般条件」です。これは、相手が確認できる車との事故はもちろん、単独事故(自損事故)、当て逃げ、転覆・墜落、火災・爆発、盗難、台風・洪水・高潮といった自然災害、さらには落書きやいたずらによる損害まで、非常に広範なリスクをカバーします。保険料は高くなりますが、それだけ安心感も大きいタイプです。

一方、「エコノミー型」は、補償範囲を限定することで保険料を安く抑えたタイプです。一般的に、相手が特定できる「車との衝突・接触事故」は補償されますが、電柱や壁にぶつかった「単独事故(自損事故)」や、駐車場でいつの間にかつけられた「当て逃げ」による損害は補償の対象外となります。自身の運転技術に自信があり、主に車同士の事故のリスクに備えたいという方向けのプランと言えるでしょう。

さらに、車両保険を利用する上で必ず理解しておかなければならないのが「免責金額(自己負担額)」の存在です。これは、保険を使って修理する際に、契約者自身が負担しなければならない金額のことです。「5-10万円」といった形式で設定されており、これは1回目の事故では5万円、同一保険年度内に2回目の事故を起こした場合は10万円を自己負担するという意味です。例えば、修理費用が30万円で免責金額が5万円の場合、保険会社から支払われるのは25万円となり、残りの5万円は自分で支払う必要があります。もし修理費用が4万円で免責金額が5万円の場合、修理費用が免責金額を下回るため、保険金は一切支払われません。この免責金額の設定は、保険料にも影響を与え、高く設定するほど保険料は安くなります。保険を使うかどうかの判断において、この自己負担額の存在は極めて重要な要素となります。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

4. 保険を適用する際の手続きの流れ

万が一、事故を起こしてしまい、鈑金修理に保険を適用しようと決めた場合、手続きは一定の流れに沿って進められます。このプロセスを事前に把握しておくことで、慌てずスムーズに対応することが可能になります。

まず、全ての起点となるのが「事故発生時の初期対応」です。負傷者がいる場合は救護を最優先し、安全を確保した上で、必ず警察に連絡します。これは、物損事故・人身事故にかかわらず、法律上の義務であり、後に保険会社に提出する「交通事故証明書」を発行してもらうためにも不可欠です。同時に、加入している保険会社の事故受付センターにも速やかに連絡を入れます。ここで、事故の日時、場所、状況などを正確に伝えることが重要です。

次に、「修理工場への入庫と見積もりの取得」を行います。保険会社と提携している指定工場に持ち込むことも、自身で選んだ信頼できる工場に持ち込むことも可能です。工場では、損傷状態を確認し、修理に必要な費用を詳細に算出した見積書を作成してもらいます。

見積書が作成されると、「保険会社のアジャスター(損害調査員)による確認」が行われます。アジャスターは保険のプロフェッショナルであり、修理工場が作成した見積もりの内容が、事故の状況と照らし合わせて妥当であるか、修理方法や部品の選定は適切かなどを厳しくチェックします。この段階で、アジャスターと修理工場との間で修理内容に関する「協定」が結ばれます。この協定が成立して初めて、保険でカバーされる修理範囲と金額が正式に確定します。

協定が完了すれば、いよいよ「修理の実施」です。修理工場は、協定内容に基づいて鈑金塗装作業を進めます。修理が完了し、車が引き渡される際に、免責金額(自己負担額)が設定されている場合は、その金額を修理工場に支払います。

最後に、「保険金の支払い」です。修理費用から免責金額を差し引いた額が、保険会社から修理工場へ直接支払われるのが一般的です。これにより、一連の手続きは完了となります。この流れを理解し、各ステップで必要な対応を落ち着いて行うことが、円滑な保険利用の鍵となります。

5. 保険を使うと等級が下がる?メリット・デメリット

鈑金修理で保険を利用するかどうかを判断する上で、避けて通れないのが「ノンフリート等級制度」の理解です。この制度は、保険利用の最大のメリットとデメリットに直結しています。

まず、保険を使うことの最大のメリットは、言うまでもなく「高額な修理費用を自己負担なく、あるいは免責金額のみで賄える」点です。数十万円にも及ぶ修理費用を現金で一度に支払うのは大きな負担ですが、保険を使えばその負担を大幅に軽減できます。手元の資金を守り、経済的な困窮を避けられることは、非常に大きな安心材料と言えるでしょう。

しかし、そのメリットと引き換えに発生するのが、深刻なデメリットである「等級ダウン」とそれに伴う「保険料の値上がり」です。自動車保険のノンフリート等級は1等級から20等級まであり、数字が大きいほど保険料の割引率が高くなります。無事故で1年間過ごすと翌年度に1等級上がり、割引率がさらに大きくなる仕組みです。しかし、事故で保険を使ってしまうと、原則として翌年度の等級が「3等級ダウン」します。例えば、現在15等級だった場合、翌年度は12等級になってしまうのです。

さらに、近年導入された「事故有係数適用期間」という制度が、保険料の値上がりに拍車をかけます。保険を使うと、3等級ダウンすると同時に、この事故有係数適用期間が「3年」加算されます(最大6年)。この期間中は、同じ等級でも無事故の人に比べて割高な「事故有係数」が適用された保険料を支払わなければなりません。つまり、「等級ダウン」と「事故有係数」のダブルパンチで、保険料が大幅にアップするのです。そして、元の保険料水準に戻るには、そこから3年間無事故を継続し、事故有係数適用期間を消化しきらなければなりません。この長期にわたる保険料の増加総額が、今回目先の修理費用を上回る可能性があることこそ、保険利用における最大のリスクであり、慎重に検討すべきデメリットなのです。

6. 保険会社との交渉をスムーズに進める方法

保険を使った鈑金修理において、修理内容や費用を確定させる過程で、保険会社との「交渉」や「協議」が必要になる場面があります。このやり取りを円滑に進めることは、希望通りの修理を適正な価格で実現するために非常に重要です。

まず理解しておくべきは、交渉の直接の相手は、保険会社の担当者、特に「アジャスター(損害調査員)」と呼ばれる専門スタッフであるという点です。彼らは損害査定のプロであり、日々数多くの事故案件を処理しています。したがって、交渉の場では感情的になることは避け、事故の状況や損傷の事実に基づいて、冷静かつ論理的に話を進めることが大前提となります。事故直後の写真やドライブレコーダーの映像など、客観的な証拠を提示できると、話がスムーズに進みやすくなります。

しかし、車の構造や修理技術に関する専門的な知識がなければ、アジャスターと対等に渡り合うのは難しいのが現実です。そこで最も強力な味方となるのが、修理を依頼する「鈑金塗装工場」の存在です。信頼できる工場は、顧客の代弁者として、豊富な経験と専門知識を基に、なぜその修理方法や部品交換が必要なのかをアジャスターに対して的確に説明してくれます。例えば、保険会社側がコストの安い修理方法やリサイクル部品の使用を提案してきた場合でも、修理工場が「それでは安全性や耐久性に問題が残る」といった技術的根拠を示すことで、より適切な修理内容を認めさせることが可能になります。

交渉をスムーズに進めるための鍵は、保険会社と敵対するのではなく、修理工場をパートナーとして巻き込み、三者で協力して「適正な修理」という共通のゴールを目指す姿勢でする。そのためにも、日頃から信頼関係を築ける、技術力と交渉力を兼ね備えた修理工場を見つけておくことが、いざという時の大きな助けとなります。不明な点や納得のいかない点があれば、遠慮せずに修理工場に相談し、専門的な見地からのサポートを依頼することが、円満な解決への近道です。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

7. 保険適用外になるケースとは?

自動車保険、特に車両保険に加入していれば、あらゆる車の損害が補償されるわけではありません。保険契約には「免責事由」というものが定められており、これに該当する場合は、たとえ契約期間中であっても保険金は一切支払われません。保険が適用外となる代表的なケースを正しく理解しておくことは、無用な期待を抱いたり、トラブルに発展したりするのを防ぐ上で非常に重要です。

最も代表的な適用外ケースは、「契約者の故意または重大な過失」による事故です。保険金目当てで意図的に車を傷つけた場合などが「故意」にあたります。また、「重大な過失」には、飲酒運転、無免許運転、薬物使用中の運転といった、極めて悪質な法令違反が含まれます。これらの行為に起因する事故で自身の車が損傷しても、車両保険から保険金が支払われることは絶対にありません。

次に、大規模な自然災害のうち「地震・噴火・津波」による損害も、原則として車両保険の基本補償の対象外です。これらの災害による損害に備えるには、別途「地震・噴火・津波危険補償特約」を付帯する必要があります。この特約を付けていない限り、地震で倒壊した塀の下敷きになったり、津波で車が流されたりしても、補償は受けられません。

その他にも、細かい適用外のケースが存在します。例えば、タイヤに生じた単独損害、つまりパンクやバーストだけでは、車両保険の対象とはなりません(他の部分と同時に損傷した場合は対象)。また、エンジンの故障や部品の摩耗といった、事故に起因しない「経年劣化」による不具合も補償の範囲外です。さらに、契約している車をレースやラリーなどの競技・曲技目的で使用中に生じた損害や、正当な理由なく国や地方公共団体の許可を得ずに定められたコースを外れて走行した場合の損害も、保険金支払いの対象とはなりません。これらの免責事由は、保険契約の約款に明記されていますので、一度は自身の契約内容に目を通しておくことが推奨されます。

8. 鈑金修理後の保険料の影響を考える

鈑金修理で保険を使うかどうかの最終判断を下す上で、最も重要なプロセスが「保険料への具体的な影響を試算する」ことです。感覚的に「高くなりそう」と捉えるのではなく、数字に落とし込んで冷静に評価することで、合理的な選択が可能になります。

保険を使うと、前述の通り、原則として「3等級ダウン」し、「事故有係数適用期間が3年」加算されます。この影響を具体的に見ていきましょう。例えば、現在15等級(割引率51%)で年間保険料が8万円の契約者がいたとします。事故で保険を使うと、翌年度は12等級(割引率24%)になり、さらに事故有係数が適用されるため、割引率はさらに低くなります。保険会社や契約内容によって差はありますが、仮に保険料が13万円に上がったとします。この時点で、年間5万円の負担増です。

重要なのは、影響が1年で終わらない点です。2年目は無事故であれば1等級回復して13等級になりますが、事故有係数適用期間はまだ残っているため、依然として割高な保険料が続きます(仮に11万円)。3年目も同様に14等級になりますが、事故有係数の影響が残ります(仮に9万円)。そして4年目にようやく15等級に戻り、事故有係数の適用も外れて、元の保険料水準(8万円)に近づきます。

この場合、3年間の保険料の増加額を合計すると、1年目(+5万円)+ 2年目(+3万円)+ 3年目(+1万円)= 合計9万円となります。もし、今回の鈑金修理費用が8万円だった場合、保険を使わずに自費で支払った方が、3年間のトータルで見ると1万円得をした計算になります。逆に、修理費用が20万円であれば、保険を使った方が明らかに経済的メリットは大きいと言えます。

このように、自身の現在の等級、保険料、そして保険を使った場合の翌年度以降の保険料の見積もりを保険会社や代理店に確認し、今後3年間の保険料増加額の総額を算出することが極めて重要です。その金額と、目の前にある修理見積書の金額を天秤にかけること。これこそが、保険利用の是非を判断するための、最も確実で客観的な方法なのです。

9. 車両保険を活用する際の注意点

車両保険は非常に頼りになる存在ですが、その活用にあたってはいくつかの注意点を知っておく必要があります。これらを理解しておくことで、保険をより賢く、効果的に利用することが可能になります。

まず、全ての保険利用が等級ダウンに繋がるわけではない、という点です。保険を使っても等級に影響しない「ノーカウント事故」というものが存在します。例えば、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約、個人賠償責任特約などを単独で使用した場合は、等級は下がりません。ただし、これらの保険と同時に車両保険や対物賠償保険を使った場合は、通常通り等級ダウンの対象となります。自身の事故がどのケースに該当するのか、保険会社に確認することが重要です。

次に、「保険金の請求を撤回できる可能性がある」という点も覚えておくと良いでしょう。事故後、保険会社に連絡し、修理を進めていたものの、思ったよりも修理費用が安く済みそうだと判明した場合などです。保険金がまだ支払われていない段階であれば、保険金の請求を取り下げ、自費での支払いに切り替えることが可能な場合があります。これにより、不要な等級ダウンを避けることができます。ただし、保険会社やタイミングによって対応が異なるため、この場合も速やかに保険会社に相談することが必要です。

さらに、注意すべきは「保険の使いすぎ」です。数万円程度の軽微な修理で年に何度も車両保険を利用していると、保険会社から「リスクの高い契約者」と見なされる可能性があります。その結果、翌年度の契約更新を断られたり、引き受け条件が厳しくなったりするリスクが生じます。自動車保険は、あくまで予期せぬ大きな損害に備えるためのものです。小さな損害のたびに安易に利用するのではなく、本当に必要な場面に限定して活用するという姿勢が、長期的に良好な契約関係を維持する上で大切になります。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

10. 保険を使わずに修理する場合のコスト比較

保険料への影響を考慮した結果、「今回は保険を使わずに自費で修理する」という結論に至るケースは少なくありません。その場合、次なる関心は「いかにして修理費用を抑えるか」という点に移ります。幸い、修理費用を賢く節約するための方法はいくつか存在します。

最も効果的なコスト削減策の一つが、「リサイクルパーツ(中古部品)」や「リビルトパーツ(再生部品)」の活用です。鈑金修理でドアやバンパー、フェンダーなどの部品交換が必要になった場合、必ずしも高価な新品部品を使う必要はありません。リサイクルパーツは、廃車となった同型車種から取り外された、まだ使用可能な状態の良い部品です。リビルトパーツは、中古部品を分解・洗浄し、消耗品を新品に交換して再生した部品で、新品に近い品質が保証されています。これらのパーツを活用することで、部品代を新品の半額以下に抑えることも可能であり、修理費用全体を大幅に圧縮できます。

もう一つ、非常に重要なのが、複数の修理工場から見積もりを取る「相見積もり」の実践です。修理費用は、工場によって設定されている時間あたりの工賃(レバーレート)や、部品の仕入れルート、採用する修理方法などが異なるため、同じ修理内容であっても最終的な見積もり金額には差が生じます。最低でも2〜3社の工場から見積もりを取り、金額だけでなく、修理内容の説明の丁寧さや担当者の対応なども含めて比較検討することが、納得のいく修理工場選びに繋がります。

保険を使わないと決めたからといって、選択肢がなくなるわけではありません。むしろ、修理方法や使用する部品の自由度が高まるとも言えます。リサイクルパーツの活用や相見積もりといった工夫を凝らすことで、品質を大きく損なうことなく、経済的な負担を軽減することは十分に可能です。自身の予算と、どこまでの仕上がりを求めるのかを明確にし、修理工場と相談しながら最適な修理プランを組み立てていくことが賢明です。

賢い選択が愛車と未来を守る

車の鈑金修理という予期せぬ事態に直面したとき、自動車保険は大きな支えとなります。しかし、その利用は諸刃の剣であり、使い方を誤ればかえって経済的な負担を増大させることにもなりかねません。重要なのは、目先の修理費用という短期的な視点と、今後数年間にわたる保険料の総額という長期的な視点の両方を持ち、冷静にそのバランスを比較検討することです。

その判断の根幹をなすのは、ご自身の保険契約内容、特に車両保険の補償範囲や免責金額を正確に理解しておくことです。そして、修理工場から提示された見積もり金額を基に、保険を使った場合の保険料増加額を具体的に算出し、両者を天秤にかけるプロセスが不可欠となります。

保険を使うべきか、使わざるべきか。この問いに、全ての人に当てはまる唯一絶対の正解はありません。損傷の程度、修理費用、現在の保険等級、そしてご自身の経済状況など、様々な要素が複雑に絡み合って、個々のケースにおける最適解が導き出されます。分からないことや不安なことがあれば、決して一人で抱え込まず、保険会社の担当者や信頼できる修理工場の専門家に相談してください。情報を集め、事実に基づいたシミュレーションを行い、納得の上で下した選択こそが、あなたの愛車と未来の家計を守る、最も賢い選択となるはずです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

- ヘコミの種類ごとの修理方法[2025.09.03]

-

愛車の価値を守る、ヘコミ修理の知識

大切にしている愛車に、ある日突然できてしまったヘコミ。駐車場でのドアパンチ、不意の接触、あるいは原因不明の小さなエクボ。その一つひとつが、オーナーの心にも大きなヘコミを作ってしまうものです。そして同時に、「このヘコミはどうやって直せばいいのか」「修理費用は一体いくらかかるのか」といった、尽きない不安が頭をよぎるのではないでしょうか。車のヘコミと一括りに言っても、その原因や場所、損傷の度合いは千差万別です。そして、その違いによって、最適な修理方法や必要となる費用は大きく異なってきます。

実は、ヘコミの修理には、塗装をせずにヘコミだけを押し出す高度な技術から、パネルの形状を復元して再塗装を行う本格的な板金塗装まで、様々な選択肢が存在します。安易に自己判断で対処しようとしたり、修理方法の知識がないまま依頼してしまったりすると、かえって状態を悪化させたり、不必要な出費に繋がったりする可能性も否定できません。愛車の価値を維持し、美しい外観を取り戻すためには、ヘコミの種類ごとの特性を理解し、それぞれに応じた適切な修理方法を見極める知識が不可欠です。

この記事では、車の各部位に発生するヘコミの種類とその原因を紐解きながら、それぞれに最適な修理方法を専門的な観点から深く、そして分かりやすく解説します。小さなヘコミと深いヘコミの根本的な違いから、ドア、バンパー、フェンダーといった部位ごとの修理のポイント、さらには見落としがちな塗装の問題や、美しい仕上がりを実現するための工夫まで。この情報が、あなたが愛車のヘコミと向き合う際の確かな羅針盤となり、最良の選択を下すための一助となることを願っています。

目次

1. 小さなヘコミと深いヘコミの違い

2. ドアパンチによるヘコミの修理方法

3. バンパーのヘコミを直す際のポイント

4. フェンダーのヘコミ修理と塗装の関係

5. ルーフのヘコミができやすい原因とは?

6. ボンネットのヘコミ修理と補修の流れ

7. リアゲートのヘコミ修理と部品交換の判断基準

8. ホイールアーチのヘコミとその修理方法

9. ヘコミ修理の際に確認すべき塗装の剥がれ

10. ヘコミ修理後の色ムラを防ぐための工夫1. 小さなヘコミと深いヘコミの違い

車のボディにできたヘコミを前にしたとき、多くの人はその「大きさ」で損傷の度合いを判断しがちです。しかし、専門的な観点から見ると、修理方法や費用を決定づける最も重要な要素は、大きさ以上に「深さ」と「鋭さ」、そして「塗装面の状態」にあります。これらを総合的に判断することで、小さなヘコミと深いヘコミの根本的な違いが明確になり、適切な修理アプローチが見えてきます。

一般的に「小さなヘコミ」や「エクボ」と表現される損傷は、多くの場合、塗装面に傷が伴っていないケースを指します。例えば、隣の車のドアが軽く当たった、ボールが当たったといった比較的緩やかな衝撃で生じるもので、金属パネルが緩やかに窪んでいる状態です。このようなヘコミの場合、塗装が無事であれば「デントリペア」という特殊な技術が適用できる可能性があります。これは、ボディの裏側から専用のツールを使って精密にヘコミを押し出し、元の状態に復元する手法です。塗装作業が不要なため、オリジナルの塗装を維持でき、比較的短時間かつ低コストで修理が完了するという大きな利点があります。

一方で「深いヘコミ」は、金属パネルがその弾性限界を超えて大きく伸びてしまっている状態を指します。鋭利なものとの衝突や、強い衝撃によって生じることが多く、ヘコミの中心部が鋭く折れ曲がっていたり、プレスライン(ボディのデザイン上の折り目)が潰れていたりします。ここまで深く変形すると、塗装膜も衝撃に耐えきれずに割れたり剥がれたりしている可能性が非常に高くなります。こうなるとデントリペアでの修復は困難となり、「板金塗装」という工程が必要になります。これは、まず専用の工具でヘコミを大まかに引き出し、その後パテという粘土状の素材で微細な形状を整え、下地処理を施した上で再塗装を行うという、より大掛かりな修理方法です。当然、作業工程が増えるため、時間も費用もデントリペアに比べて大幅に増加します。このように、ヘコミの修理は見た目のサイズ感だけで判断するのではなく、その深さと塗装の状態を見極めることが、賢い修理計画の第一歩となるのです。

2. ドアパンチによるヘコミの修理方法

駐車場でのドアパンチは、ドライバーが経験するボディ損傷の中でも最も頻繁に発生するトラブルの一つと言えるでしょう。どんなに気をつけていても、隣に駐車した車の乗員が不意にドアを強く開けることで、愛車のドアパネルに無慈悲なヘコミを残していくことがあります。このドアパンチによるヘコミの修理方法は、前述した「ヘコミの深さと塗装の状態」によって大きく二つのアプローチに分かれます。

最も幸運なケースは、相手の車の塗料がわずかに付着した程度で、自車の塗装面には傷がなく、ヘコミも緩やかな場合です。このような典型的なドアパンチによるエクボであれば、「デントリペア」が最も有効かつ理想的な修理方法となります。デントリペアの専門技術者は、ドアの内張りやガラスの隙間から特殊な形状をしたツールを挿入し、テコの原理を応用しながら、ヘコミの裏側からミリ単位の精度で丁寧に押し出していきます。まるで何事もなかったかのようにヘコミが消え去り、オリジナルの塗装をそのまま維持できるため、車の査定価値を損なうこともありません。ただし、ドアの縁に近い部分や、内部に補強の骨格(インパクトビーム)がある場所ではツールが届かず、施工が難しい場合もあります。

一方で、ドアパンチの衝撃が強く、ヘコミが鋭角であったり、塗装面に明確な傷や剥がれが生じてしまったりした場合は、板金塗装の選択を余儀なくされます。修理の工程は、まずヘコミを専用の工具で引き出す「板金作業」から始まります。その後、表面を平滑にするためにポリエステルパテを盛り、乾燥後に研磨して元の曲面を再現します。次に、塗料の密着性を高め、防錆効果も持つサフェーサーという下地塗料を吹き付け、再度研磨します。そして最終工程として、ボディカラーに合わせた塗料を調色し、スプレーガンで塗装、最後にクリアコートで仕上げます。ドア一枚を丸ごと塗装する場合もあれば、損傷範囲を限定し、周囲との色の差が分からないように「ぼかし塗装」を行う場合もあります。いずれにせよ、複数の工程と専門的な技術を要するため、デントリペアに比べて費用と時間は格段に多く必要となります。

3. バンパーのヘコミを直す際のポイント

車の前後を守るバンパーは、軽微な接触や障害物との衝突で最も損傷しやすいパーツです。かつてのバンパーは金属製が主流でしたが、現在の乗用車のほとんどは、衝撃吸収性やデザインの自由度、軽量化の観点から樹脂(ポリプロピレンなど)で作られています。この「樹脂製」という点が、バンパーのヘコミ修理における最大のポイントとなります。

樹脂には、熱を加えることで柔らかくなり、冷めると再び硬化するという性質があります。バンパーのヘコミ修理では、この性質を巧みに利用します。専門業者は、ヒートガンやドライヤーなどでヘコミ部分を外側から均一に温め、樹脂を柔らかくします。そして、バンパーの裏側から手や専用の工具でゆっくりと押し出すことで、ヘコミを元の形状に復元させます。樹脂が持つ形状記憶性も手伝い、軽度のヘコミであればこの方法でかなり綺麗に修復することが可能です。インターネット上ではDIYでの修理方法も散見されますが、加熱の加減を誤るとバンパーが変形したり、塗装が浮き上がったりするリスクが伴うため、慎重な判断が求められます。

しかし、全てのヘコミがこの方法で直せるわけではありません。ヘコミと同時に塗装が大きく剥がれていたり、深い擦り傷が付いていたりする場合は、形状を復元した後にパテ修正や再塗装が必要になります。また、樹脂が伸びきってしまっている深いヘコミや、衝撃で亀裂が入ったり、取り付け部分が破損したりしている場合は、修理するよりも部品ごと交換する方が合理的かつ確実なケースが多くなります。特に、センサー類が内蔵されている現代のバンパーは、見た目以上に内部構造が複雑です。修理費用と新品部品の価格、そして修理後の強度や安全性を総合的に比較検討し、どちらが最適な選択肢であるかを判断することが重要です。バンパーのヘコミは安易に修理可能と判断せず、傷の深さや付属部品への影響まで含めてプロの目で診断してもらうことが、結果的に時間と費用の節約に繋がります。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

4. フェンダーのヘコミ修理と塗装の関係

フェンダーは、タイヤを覆うように位置するボディパネルで、車体のデザインにおいて重要な役割を担っています。しかしその位置ゆえに、タイヤが巻き上げた小石が当たったり、狭い道でのすれ違いや駐車時に壁やポールに接触したりと、ヘコミや傷がつきやすい宿命を持つパーツでもあります。フェンダーのヘコミ修理は、その形状の複雑さから、特に高い技術力が求められ、常に塗装作業との密接な関係性を考慮する必要があります。

フェンダーのヘコミ修理が難しいとされる理由の一つに、ホイールアーチ(タイヤ周りの円弧状の部分)やプレスラインといった、複雑な曲線や折り目が存在することが挙げられます。これらのデザインライン上でヘコミが生じると、単純な平面のヘコミを直すのとは比較にならないほど、精密な形状の復元作業が必要となります。少しでもラインがずれると、光の当たり方で歪みが目立ってしまい、修理したことが一目瞭然になってしまいます。そのため、フェンダーの修理は、デントリペアで対応できるごく小さなヘコミを除き、そのほとんどが板金塗装によるアプローチとなります。

板金塗装を行う際、技術者の腕の見せ所となるのが、塗装範囲をいかに最小限に抑えるかという点です。損傷箇所だけをピンポイントで塗装すると、元のボディカラーとの境界がくっきりと出てしまい、不自然な仕上がりになります。そこで用いられるのが「ぼかし塗装」というテクニックです。これは、修理箇所の周辺に向かって塗料を霧状に薄くスプレーしていくことで、新しく塗装した部分と既存の塗装部分との境界線を分からなくする高度な技術です。このぼかし塗装をいかに自然に行うかが、フェンダー修理の仕上がりを大きく左右します。また、フェンダーはドアやボンネット、バンパーといった複数のパネルと隣接しているため、修理したフェンダーだけ色が異なると車全体の印象が損なわれます。そのため、経年劣化によるボディ全体の微妙な色褪せも計算に入れた、精密な「調色」作業が不可欠となるのです。フェンダーのヘコミ修理は、単に形を戻すだけでなく、塗装という化粧をいかに完璧に施すかが問われる、総合芸術と言えるでしょう。

5. ルーフのヘコミができやすい原因とは?

ルーフ(屋根)は、通常の使用では損傷しにくいと思われがちなパーツですが、予期せぬ原因によってヘコミが生じることがあります。他の部位とは異なる特殊な原因で損傷することが多く、また修理の難易度も高い傾向にあるため、その特性を理解しておくことが重要です。

ルーフのヘコミが発生する最も代表的な原因の一つが、自然現象によるものです。特に、ゴルフボール大の雹(ひょう)が降る「降雹」は、一度に多数の小さなヘコミをルーフ全体に作ってしまうことがあります。また、豪雪地帯においては、屋根からの落雪や、カーポートの雪の重みによる倒壊などが、大きなヘコミや歪みの原因となり得ます。これらは広範囲にわたる損傷を引き起こすため、修理費用も高額になりがちです。

自然現象以外で意外に多いのが、人為的な原因です。例えば、SUVやミニバンなどの車高が高い車を洗車する際に、ルーフに手や膝をついて体重をかけてしまうことで、意図せずヘコミを作ってしまうケースです。また、マンションの上階からの落下物や、鳥が硬い木の実などを落とすことでも、ピンポイントのヘコミが生じることがあります。

ルーフのヘコミ修理が困難とされる理由はいくつかあります。まず、ルーフパネルは面積が非常に広いため、一部分のヘコミであってもパネル全体に歪みとして影響が波及しやすい点です。また、デントリペアで修理するにしても、板金塗装を行うにしても、多くの場合、室内の天井部分の内張りを全て取り外す必要があります。この脱着作業は手間がかかり、工賃を押し上げる大きな要因となります。さらに、サンルーフが装備されている車両では、その構造がさらに複雑になるため、修理の難易度は一層高まります。大きな損傷の場合は、修理するよりもルーフパネルそのものを交換するという選択肢も出てきますが、これはボディを切断して新しいパネルを溶接するという非常に大掛かりな作業となり、車の修復歴にも関わってきます。ルーフのヘコミは、その原因の特殊性と修理の複雑さから、特に慎重な対応が求められる箇所なのです。

6. ボンネットのヘコミ修理と補修の流れ

エンジンルームを保護する蓋の役割を持つボンネットは、車の「顔」とも言える重要なパーツです。高速走行時に前方車両から飛んでくる飛び石や、不意の落下物など、走行中に損傷を受けるリスクが常にあります。ボンネットのヘコミ修理は、素材の特性や損傷の程度に応じた適切な手順を踏むことが、美しい仕上がりへの鍵となります。

まず考慮すべきは、ボンネットの素材です。従来はスチール(鉄)製が一般的でしたが、近年の車は軽量化による燃費向上や運動性能の向上を目的として、アルミニウム製のボンネットを採用するケースが増えています。アルミはスチールに比べて加工が難しく、一度変形すると元に戻りにくいという特性があります。板金作業においても、スチールと同じ感覚で力を加えると割れてしまうことがあるため、より繊細で高度な技術が要求されます。したがって、修理を依頼する際は、その工場がアルミ製パネルの修理に対応可能かどうかを確認することも一つのポイントになります。

ボンネットのヘコミ修理は、一般的に板金塗装の流れに沿って行われます。まず、ヘコミの裏側から叩いたり、表側から引っ張ったりして、可能な限り元の形状に近づける「板金」作業を行います。次に、板金では取りきれない微細な凹凸を「パテ」で埋めて平滑にします。パテが硬化した後、サンドペーパーで丁寧に研磨し、完全に滑らかな曲面を再現します。その後、防錆と塗料の密着性を高めるための下地処理(サフェーサー塗布)を行い、乾燥後に再度、表面を整えるための研磨をします。ここまでが下地作りの工程です。

最終段階は塗装です。ボディのカラーコードを基に、経年による色の変化も考慮しながら塗料を「調色」し、ホコリを完全にシャットアウトした塗装ブース内でスプレー塗装を行います。塗装が完了したら、最後に塗膜を保護し、艶を出すためのクリアコートを施して完成です。もしヘコミが広範囲に及んでいたり、ボンネットの先端や角が大きく変形していたりする場合は、修理するよりも部品交換の方がコストや仕上がりの面で優れていることもあります。ボンネットは視線が集まりやすいパーツだからこそ、妥協のない修理方法を選択することが求められます。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

7. リアゲートのヘコミ修理と部品交換の判断基準

バックドアとも呼ばれるリアゲートは、後退時の不注意による衝突で損傷することが非常に多いパーツです。柱や壁、他の車などにぶつけてしまうことで、広範囲にわたる大きなヘコミや歪みが生じやすいのが特徴です。リアゲートの修理は、単なるパネルのヘコミを直すだけでは済まないケースが多く、部品交換も視野に入れた慎重な判断が必要となります。

リアゲートの修理が複雑になりがちな理由は、その構造にあります。多くのリアゲートには、リアガラスがはめ込まれているだけでなく、ワイパー、ハイマウントストップランプ、ナンバープレート、エンブレム、そしてドアロックやカメラの電子部品に至るまで、数多くのパーツが取り付けられています。ヘコミの衝撃がこれらの部品や、内部を通る配線にまで及んでいる場合、板金修理に加えて、それらの部品の脱着や交換、配線の修理といった付帯作業が発生し、修理費用が想定以上にかさむことがあります。

リアゲートの修理か交換かを判断する上で最も重要な基準は、ヘコミの規模や深さだけではありません。最も注目すべきは、ゲートの内側にある骨格部分へのダメージの有無です。外側のパネル(アウターパネル)が凹んでいるだけでなく、内側の骨格(インナーパネル)まで変形している場合、修理には極めて高い技術とコストが必要となります。また、完璧に修復したつもりでも、ゲートの開閉に不具合が生じたり、雨漏りの原因になったりするリスクも残ります。

このような状況から、専門業者は修理にかかる費用と、新品または中古の部品に交換した場合の費用を詳細に見積もり、比較検討することを提案します。一般的に、パネルの損傷が広範囲に及び、骨格部分にまでダメージが達している場合は、部品ごと交換する方が、費用対効果や修理後の確実性において優れていると判断されることが多いです。ただし、交換は「修復歴(事故歴)」として扱われる可能性があるため、将来的な売却価格への影響も考慮に入れる必要があります。最終的な判断は、費用、仕上がりの品質、安全性、そして車の資産価値という複数の要素を天秤にかけ、総合的に下されるべきなのです。

8. ホイールアーチのヘコミとその修理方法

ホイールアーチは、タイヤを囲むフェンダーの縁の部分を指します。この部分は、タイヤの回転に伴う遠心力で小石や砂が絶えず叩きつけられる過酷な環境にあり、また、縁石への乗り上げや狭い場所での巻き込み事故などで損傷しやすい、非常にデリケートな箇所です。ホイールアーチのヘコミ修理は、その独特の形状と環境から、特に丁寧かつ確実な作業が求められます。

ホイールアーチの修理を難しくしている最大の要因は、その複雑な形状にあります。多くの場合、強度を確保しデザイン性を高めるために、縁の部分は折り返されていたり、明確なプレスラインが設けられたりしています。ヘコミによってこの複雑な形状が崩れてしまうと、元のシャープなラインを板金作業だけで再現するのは至難の業です。ハンマーと当て板を駆使して、ミリ単位の精度で叩き出し、歪みを修正していく作業には、熟練した職人の技術と経験が不可欠です。

さらに、ホイールアーチは錆(サビ)の発生リスクが極めて高い箇所であるという点も、修理において重要なポイントとなります。飛び石などで塗装面にできた無数の小さな傷や、ヘコミの衝撃による塗装のひび割れから水分が侵入し、気づかないうちに内部で錆が進行しているケースが少なくありません。たとえヘコミを綺麗に修復しても、この錆の処理を怠れば、塗装の下から再び錆が浮き出てきてしまい、全ての努力が水の泡となってしまいます。そのため、修理の際には、既存の錆を完全に除去し、強力な防錆処理を施した上で塗装工程に移ることが絶対条件となります。

このような理由から、ホイールアーチのヘコミをDIYで修理することは、ほとんど推奨されません。安易にパテを盛って形を整えようとしても、すぐに剥がれたり、内部の錆を助長させたりする結果に繋がります。精密な板金技術と、徹底した防錆処理。この二つが両立して初めて、ホイールアーチのヘコミは完璧に修復されるのです。見た目の美しさだけでなく、車の耐久性を維持するためにも、この部位の修理は信頼できる専門家に任せるのが賢明な選択と言えるでしょう。

9. ヘコミ修理の際に確認すべき塗装の剥がれ

車のヘコミ修理を考える際、多くの人は凹んだ金属パネルを元に戻す「板金作業」にばかり意識が向きがちです。しかし、ヘコミ修理と「塗装」は、切り離すことのできない一体のプロセスであり、塗装の状態を見極めることは、修理の品質と愛車の寿命を左右する極めて重要な確認事項です。特に、衝撃によって生じた目に見えないダメージに注意を払う必要があります。

ヘコミが生じるほどの衝撃が加わったということは、ボディ表面を覆っている塗装膜にも相当なストレスがかかっていることを意味します。たとえ見た目上、塗装が剥がれたり、割れたりしているように見えなくても、塗装膜の内部では微細な亀裂(クラック)が発生している可能性が十分に考えられます。この目に見えないミクロのクラックは、将来的に大きな問題を引き起こす時限爆弾のようなものです。洗車や雨水に含まれる水分がこのクラックから鉄板にまで浸透し、塗装の下で静かに錆を発生させ、増殖させていくのです。そして、ある日突然、塗装が水ぶくれのように浮き上がり、剥がれて中から赤錆が顔を出すという最悪の事態に繋がります。

そのため、プロの業者は、どんなに小さなヘコミであっても、必ず塗装の状態を入念にチェックします。塗装膜の損傷が疑われる場合は、たとえデントリペアでヘコミ自体は修復可能であったとしても、長期的な視点から板金塗装を推奨することがあります。これは、一度塗装を剥がして鉄板の状態を確認し、必要な防錆処理を施した上で再塗装することで、将来的な錆のリスクを完全に断ち切るためです。

ヘコミ修理を依頼する際には、「このヘコミは塗装しなくても大丈夫ですか?」と問いかけるだけでなく、「塗装膜にダメージはありませんか?将来的に錆びる可能性はありませんか?」という一歩踏み込んだ質問をすることが重要です。信頼できる業者であれば、塗装の状態を的確に診断し、なぜ塗装が必要なのか、あるいは不要なのかを論理的に説明してくれるはずです。目先の費用や手軽さだけで修理方法を決定するのではなく、塗装の健全性という観点から判断することが、愛車を長く美しく保つための秘訣なのです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

10. ヘコミ修理後の色ムラを防ぐための工夫

時間と費用をかけてヘコミ修理を終え、愛車が戻ってきたとき、もし修理箇所の色が周囲と明らかに異なっていたら、その満足度は大きく損なわれてしまうでしょう。ヘコミや傷が完璧に無くなっていても、色ムラが存在するだけで修理したことが歴然と分かり、見るたびに残念な気持ちになります。このような事態を防ぎ、完璧な仕上がりを実現するためには、専門業者が行う緻密な工夫と技術への理解が不可欠です。

色ムラが発生する最大の原因は、車のボディカラーが新車時から常に変化しているという事実にあります。車は日々、紫外線や酸性雨、熱などの過酷な環境に晒されており、塗装は年月と共にわずかずつですが確実に色褪せ(退色)や変色を起こしています。そのため、メーカーが指定するカラーコード(塗料の配合データ)通りに塗料を作って塗装しただけでは、現在のボディの色とは微妙にずれてしまい、結果として色ムラが生じてしまうのです。

そこでプロの塗装職人が行うのが「調色」という、極めて繊細で重要な作業です。職人は、カラーコードを基本データとしながらも、現在の車の色を自らの目で見極め、赤、青、黄、白、黒といった原色やパール、メタリックの粒子などを微量ずつ加えながら、寸分違わぬ色を再現していきます。これは、天候や照明によっても見え方が変わるため、長年の経験と研ぎ澄まされた色彩感覚が要求される、まさに職人技の世界です。

さらに、完璧な調色を行なった上で、仕上がりをより自然にするために用いられるのが「ぼかし塗装」の技術です。修理したパネル一枚を完全に塗り直すのではなく、損傷箇所の周辺に向かって塗料を薄くスプレーしていくことで、新しい塗装と古い塗装の境界線を曖昧にし、人間の目では認識できないレベルで滑らかに色を繋いでいきます。このぼかし塗装の範囲や方法も、車の色や形状によって最適解が異なり、技術者のセンスが問われる部分です。ヘコミ修理後の美しい仕上がりは、こうした目に見えない数々の工夫と、熟練した技術の積み重ねによって支えられています。修理を依頼する際は、こうした塗装工程の重要性を理解している業者を選ぶことが、後悔しないための最後の鍵となるのです。

完璧な修復のために知っておくべきこと

この記事を通じて、ドアパンチによる小さなエクボから、バンパーやリアゲートの大きな損傷に至るまで、車のヘコミには様々な種類があり、その部位や損傷の度合いによって最適な修理方法が大きく異なることをご理解いただけたかと思います。塗装を維持したままヘコミを押し出すデントリペア、そしてパネルの形状を復元し再塗装を行う板金塗装。それぞれの技術には一長一短があり、損傷の状態を正確に見極めることが、適切な修理アプローチを選択するための第一歩となります。

重要なのは、自己判断で安易な結論を出さないことです。特に、ヘコミの裏側に潜む塗装の微細なダメージや、ホイールアーチのような錆びやすい箇所の見極め、そしてアルミパネルといった特殊な素材への対応は、専門的な知識と経験を持つプロでなければ困難です。また、修理後の仕上がりを左右する「調色」や「ぼかし塗装」といった塗装技術の巧拙は、業者のレベルによって明確な差となって現れます。

愛車のヘコミ修理は、単に元の形に戻すだけの作業ではありません。それは、将来的な錆の発生を防ぎ、車の資産価値を維持し、そして何よりもオーナー自身の満足感を満たすための投資です。費用だけで判断するのではなく、なぜその修理方法が最適なのか、どのような工程で作業が行われるのかを業者に確認し、納得した上で依頼することが、後悔のない結果へと繋がります。愛車にできてしまったヘコミと向き合うことは、不安な時間かもしれませんが、正しい知識を持つことで、それは愛車の価値を再認識し、より深く理解する良い機会にもなり得るのです。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

- 修理期間と修理工場の選び方[2025.08.30]

-

車の修理、期間はどれくらい?早く確実に直す工場選びと短縮の秘訣

車の修理は、私たちの生活において突然訪れる困り事の一つです。特に、どれくらいの期間車が使えなくなるのか、どの工場に頼めば早く、そして確実に修理してもらえるのかは、多くの方が抱える疑問でしょう。この記事では、車の修理期間に影響を与える様々な要因を詳しく解説し、あなたのニーズに合った信頼できる修理工場の選び方を深掘りします。修理期間を短縮するための具体的なヒントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

1.修理工場による修理期間の違いを知ろう

2.ディーラー修理と専門工場の作業時間の差

3.修理工場の設備による修理期間の違い

4.繁忙期と閑散期での修理期間の違い

5.修理スピードが早い工場の特徴とは?

6.評判の良い修理工場の選び方と納期の目安

7.早く修理できる工場を見つける方法

8.修理期間と品質のバランスを考えた選び方

9.信頼できる修理工場を選ぶためのポイント

10.修理期間を短縮するために確認すべきこと1. 修理工場による修理期間の違いを知ろう

車の修理期間は、一概に「これくらい」と言えるものではありません。損傷の程度や修理箇所の複雑さに加え、依頼する修理工場によって大きく異なるのが実情です。この違いを理解することは、あなたが納得のいく修理サービスを受ける上で非常に重要になります。

修理工場の規模と体制

まず、修理工場の規模は修理期間に直接影響します。

- 大規模な工場: 複数の整備士が常駐し、広大な作業スペースと豊富なリフトを備えているため、複数の車両を同時に修理できる体制が整っています。そのため、比較的多くの入庫車両をスムーズに捌くことができ、個々の修理期間を短縮できる傾向にあります。部品の在庫も豊富に抱えていることが多く、取り寄せによる遅延のリスクも少ないでしょう。

- 小規模な工場: 整備士の数が限られ、作業スペースもコンパクトなことが多いです。そのため、一度に対応できる車両の数が少なく、予約が取りにくかったり、修理開始までに時間がかかったりする場合があります。ただし、一台一台に時間をかけて丁寧に作業する傾向があり、きめ細やかなサービスや高い専門性が期待できるという側面もあります。

専門分野の違い

修理工場には、それぞれ得意とする専門分野があります。

- 総合的な修理工場: エンジン、足回り、電装系など、幅広い修理に対応できるため、どのような故障でも持ち込める安心感があります。ただし、特定の分野で突出したスピードや技術を持っているとは限りません。

- 板金塗装専門工場: 事故によるボディのへこみや傷の修理に特化しています。塗装ブースやフレーム修正機など、専門的な設備が充実しており、この分野においては非常に高い技術力と効率性を持っています。

- 電装品専門工場: カーナビ、オーディオ、ETCなどの電装品の取り付けや修理に特化しています。配線の知識や電気系統のトラブル解決に長けています。

ご自身の車の故障内容に合致した専門分野を持つ工場を選ぶことで、より迅速かつ的確な修理が期待できます。例えば、軽い接触事故による外装のへこみであれば、板金塗装専門工場に依頼する方が、総合修理工場よりも早く仕上がる可能性が高いでしょう。

部品調達のスピード

修理期間に大きく影響するのが部品の調達です。

- 純正部品: ディーラーやその指定工場は、メーカーとの強力な連携があるため、純正部品の供給がスムーズです。ただし、稀少な部品や海外からの取り寄せが必要な場合は、ディーラーでも時間がかかることがあります。

- 優良部品・リビルド部品: 専門工場では、純正品と同等の品質を持つ優良部品や、中古部品を再生したリビルド部品などを提案してくれることがあります。これらは純正部品よりも早く手に入ったり、価格が抑えられたりする場合があります。ただし、部品の在庫状況は工場によって異なるため、事前の確認が不可欠です。

このように、修理工場それぞれの特徴を理解することで、ご自身の車の状態とニーズに合った選択ができ、修理期間の予測にも役立つでしょう。

2. ディーラー修理と専門工場の作業時間の差

車の修理を検討する際、多くの人が**ディーラーと専門工場(認証工場や指定工場)**のどちらに依頼すべきか迷うでしょう。両者にはそれぞれメリット・デメリットがあり、特に修理期間に関しては異なる傾向があります。

ディーラー修理の特徴

ディーラー修理の主な特徴は以下の通りです。

- 純正部品の使用: 基本的に純正部品のみを使用<します。そのため、部品の互換性や品質に関する心配はほとんどありません。ただし、特定の部品が入手困難な場合や、海外からの取り寄せが必要な場合は、その分時間がかかることがあります。

- メーカー基準の確実な修理: メーカーが定める厳格な修理マニュアルに基づいて作業が行われます。これにより、品質のばらつきが少なく、高い信頼性が期待できます。新車保証期間中の修理であれば、保証が適用されるメリットもあります。

- 最新設備の充実: 最新の診断機器や専用工具が完備されているため、複雑な電子制御システムを持つ車両の診断や修理にも対応できます。

- 修理期間の傾向: 一般的に、ディーラーでの修理は専門工場よりも時間がかかる傾向があります。これは、以下のような要因が考えられます。

- 徹底した点検と診断: 故障箇所だけでなく、関連する可能性のある箇所まで広範囲に点検を行うため、診断に時間を要することがあります。

- メーカーへの問い合わせ: 複雑な不具合の場合、メーカーに問い合わせを行うなど、承認プロセスを経る必要があるケースもあります。

- 予約の混雑: 新車販売が好調な時期や、点検・車検のシーズンと重なると、修理の予約が取りにくく、修理開始までに待機時間が発生することがあります。

専門工場(認証工場・指定工場)修理の特徴

専門工場は、特定のメーカーに限定されず、様々な車種の修理に対応しています。

- 幅広い選択肢と柔軟な対応: 純正部品だけでなく、優良部品やリビルド部品、中古部品など、顧客の予算や希望に応じて幅広い選択肢を提案してくれます。これにより、部品調達の時間を短縮できる場合があります。

- 経験豊富な整備士: 長年の経験を持つベテラン整備士が在籍していることが多く、特定の車種や故障に対して独自のノウハウを持っている場合があります。これにより、迅速な判断と的確な修理が期待できます。

- 修理期間の傾向: 一般的に、専門工場での修理はディーラーよりも修理期間が短い傾向があります。その理由は以下の通りです。

- 臨機応変な対応: ディーラーのように厳格なマニュアルに縛られず、臨機応変に対応できる柔軟性があります。

- 効率的な作業: 経験豊富な整備士が、無駄のない効率的な作業で修理を進めます。

- 予約の取りやすさ: ディーラーよりも予約が取りやすく、すぐに作業に取り掛かれる場合があります。

- 緊急性の高い修理への対応: 突発的な故障や事故に対し、ディーラーよりも早く対応してくれるケースも少なくありません。

どちらを選ぶべきか

どちらを選ぶべきかは、車の状態、予算、そして何を重視するかによって異なります。

- 新車保証期間中の修理、またはメーカー保証を重視する場合: ディーラーが適しています。

- 修理費用を抑えたい、または急ぎで修理を済ませたい場合: 専門工場が有力な選択肢となるでしょう。

- 特定の分野の故障(板金塗装など): 専門性の高い工場を選ぶことで、より早く質の高い修理が期待できます。

見積もりを取る際に、それぞれの工場で想定される修理期間を確認し、ご自身の都合と照らし合わせて判断することが賢明です。

3. 修理工場の設備による修理期間の違い

修理工場の設備投資の状況は、修理期間に直接的な影響を及ぼします。最新の設備が整っている工場は、効率的かつ正確な修理が可能となるため、結果として修理期間の短縮に繋がることが多いです。

診断機器の有無と性能

現代の車は、多くの電子制御システムで動いています。そのため、故障診断には**専用の診断機(スキャンツール)**が不可欠です。

- 最新の診断機を持つ工場: エラーコードの読み取りだけでなく、センサーのリアルタイムデータやアクチュエーターの作動状況まで詳細に把握できます。これにより、故障原因の特定が迅速かつ正確に行え、手探りでの診断に比べて大幅な時間短縮が可能です。原因特定までの時間が短ければ短いほど、修理開始も早まります。

- 汎用診断機のみ、または診断機が古い工場: エラーコードの読み取りは可能でも、詳細なデータ解析ができない場合があります。結果として、原因特定に時間がかかったり、試行錯誤が必要になったりして、修理期間が延びる可能性があります。

特殊工具の有無

車種によっては、特定の修理作業に専用の特殊工具が必要となる場合があります。

- 特殊工具が揃っている工場: 必要な工具が手元にあれば、スムーズに作業を進めることができます。例えば、特定の車種のエンジン脱着やミッション交換には専用工具が必須となることがあります。

- 特殊工具がない工場: 工具がない場合、作業自体が不可能であったり、外部の業者に協力を仰いだりする必要が生じ、その分修理期間が長引く原因となります。また、無理な作業によって別の箇所を損傷させるリスクも考えられます。

作業スペースとリフトの数

修理工場の物理的な設備も、効率に直結します。

- 十分な作業スペースと複数のリフト: 複数の車両を同時に持ち上げて作業できるため、各車両の作業を並行して進めることが可能です。これにより、**待ち時間が短縮され、全体の修理期間が短くなります。**特に、軽微な修理や点検と重なる場合でも、効率的に捌くことができます。

- 限られた作業スペースと少数のリフト: 一度に作業できる車両が限られるため、他の車両の修理が終わるまで待機する必要が生じます。これが修理期間の延長に繋がることがあります。

塗装ブース・フレーム修正機などの専門設備

板金塗装を伴う修理の場合、これらの専門設備の有無と性能は非常に重要です。

- 最新の塗装ブース: 温度・湿度管理が徹底され、ホコリの付着を防ぎながら、乾燥時間を短縮できます。これにより、塗装品質の向上と作業時間の短縮が両立されます。

- 高性能なフレーム修正機: 事故で歪んだボディフレームをミリ単位で正確に修正できます。手作業では困難な精密な作業を短時間で行い、修理の精度とスピードを向上させます。これらの設備が不足している場合、外部の専門業者に依頼することになり、その分の時間と費用が追加で発生する可能性があります。

修理工場を選ぶ際には、単に費用だけでなく、どのような設備が整っているのか、特にあなたの車の故障内容に必要な設備があるのかを事前に確認することも、修理期間を予測する上で役立つ情報となるでしょう。

🚗 鈑金・塗装の専門店「鈑金のコバック 半田店」 🚗

小さなキズ・ヘコミ修理から本格的な鈑金塗装まで、高品質かつリーズナブルな修理を提供しています!お車のトラブルでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

📅 お見積もり・ご予約はこちら 👉 公式サイト

4. 繁忙期と閑散期での修理期間の違い

修理工場の繁忙期と閑散期は、修理期間に大きな影響を与える要因の一つです。時期によって入庫車両の数や作業の込み具合が変動するため、これを考慮して修理を依頼する時期を選ぶことも賢明な選択と言えます。

繁忙期の傾向

修理工場が最も忙しくなるのは、一般的に以下のような時期です。

- 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などの大型連休前: 長距離移動が増える時期なので、事前に車の点検やメンテナンスを依頼する人が増えます。また、連休中に事故や故障が発生し、連休明けに修理依頼が集中することもあります。

- 車検の集中時期: 月末や年度末は、車検の期限が集中しやすいため、工場は非常に混み合います。車検と同時に修理や部品交換を依頼するケースも多く、全体の作業量が増加します。

- 季節の変わり目:

- 夏前(5月~6月頃): エアコンの点検・修理依頼が増加します。

- 冬前(10月~11月頃): スタッドレスタイヤへの交換作業や、バッテリー、冷却系、暖房系の点検・修理依頼が増えます。

- 突発的な天候による影響: 台風や大雪など、特定の気象条件の後には、水没車や接触事故による修理依頼が一時的に集中することがあります。

繁忙期に修理を依頼した場合:

- 予約が取りにくい: 希望の日時に予約が取れず、修理開始までに時間がかかる可能性があります。

- 作業待ち時間が発生: 工場に入庫しても、他の車両の作業が優先されるため、自分の車の修理開始まで待機時間が発生することがあります。

- 部品取り寄せの遅延: 繁忙期は部品メーカーや部品販売業者も忙しくなるため、部品の取り寄せに通常よりも時間がかかる場合があります。

- 全体的な期間の延長: 上記の要因が重なることで、結果として修理完了までの期間が通常よりも長引く傾向にあります。

閑散期の傾向

繁忙期を避けた時期、例えば大型連休の直後や、季節の変わり目ではない時期は、比較的入庫車両が少なく、閑散期となる傾向があります。

閑散期に修理を依頼した場合:

- 予約が取りやすい: 希望の日時に予約が取りやすく、スムーズに修理に取り掛かれる可能性が高いです。

- 作業の進行が早い: 工場全体に余裕があるため、個々の車両の作業に集中でき、効率的に進むことが多いです。

- 部品の取り寄せもスムーズ: 部品供給側も比較的落ち着いているため、部品の遅延リスクが低減されます。

- 全体的な期間の短縮: 予約から修理完了まで、通常よりも短い期間で済むことが期待できます。

緊急性のない修理であれば、繁忙期を避けて閑散期に依頼することで、より早く、そしてストレスなく修理を完了できる可能性が高まります。修理を検討する際は、これらの時期の特性を考慮に入れて計画を立てることをお勧めします。

5. 修理スピードが早い工場の特徴とは?

「できるだけ早く車を直したい」と考えるのは当然の心理です。修理スピードが早い工場には、いくつかの共通する特徴があります。これらの特徴を把握し、工場選びの参考にすることで、効率的な修理が期待できます。

効率的な作業フローの確立

修理スピードが早い工場は、作業フローが体系化され、無駄がないことが特徴です。

- 受付から診断、見積もり、修理、引き渡しまでの一連の流れがスムーズで、各工程での待ち時間が最小限に抑えられています。

- デジタル管理の徹底: 顧客情報や車両の履歴、部品在庫などをデジタルで一元管理している工場は、情報共有が迅速で、手作業によるミスや遅延を防ぐことができます。

- チーム連携の良さ: 整備士間の情報共有が密で、助け合いながら効率的に作業を進めるチームワークが確立されています。

豊富な部品在庫と迅速な部品調達網

部品の取り寄せは修理期間を大きく左右する要因です。

- 主要部品の常時在庫: 消耗品や頻繁に交換される部品(オイルフィルター、ブレーキパッド、各種ランプなど)を常に在庫している工場は、部品待ちによる遅延がありません。

- 迅速な部品調達ルートの確立: 在庫がない部品でも、信頼できる部品商との連携が強固で、迅速に部品を調達できるネットワークを持っています。中には、独自の流通ルートを持つことで、他社よりも早く部品を入手できる工場もあります。

経験豊富な整備士の在籍

整備士のスキルと経験は、修理スピードに直結します。

- 熟練した技術と判断力: 経験豊富な整備士は、車両の症状から故障原因を素早く特定し、的確な修理方法を選択できます。これにより、手戻りや試行錯誤の時間を削減できます。

- 効率的な作業: 長年の経験から培われたノウハウにより、無駄のない動きで効率的に作業を進めます。