- DIYで板金塗装は可能?失敗しない方法[2025.12.20]

-

愛車に付いてしまった気になるキズやヘコミ。「プロに頼むと高そうだし、なんとか自分で安く直せないかな…」そう考え、DIYでの板金塗装に興味を持つ方は少なくないでしょう。確かに、うまくいけば修理費用を大幅に節約できるのがDIYの大きな魅力です。インターネットや動画サイトを見れば、様々な補修方法が紹介されており、「自分にもできるかも?」と思わせてくれますよね。

しかし、その一方で、DIY板金塗装は想像以上に奥が深く、失敗のリスクも決して低くありません。 私自身も、この業界に入る前に軽い気持ちで挑戦し、見事に失敗して余計な出費をする羽目になった苦い経験があります。仕上がりに満足できず、結局プロにやり直しをお願いしたり、最悪の場合、状態をさらに悪化させてしまったりするケースも後を絶ちません。

ここでは、単にDIYの方法を解説するだけでなく、プロの視点から「DIYでできることの限界」と「失敗しないための重要なポイント」、そして「プロとDIYの仕上がりの決定的な違い」を包み隠せずお伝えします。この記事を読めば、あなたがDIYに挑戦すべきか、それともプロに任せるべきかの、賢明な判断ができるようになるはずです。

目次

- DIYで板金塗装をする際に必要な道具

- 自分でできる板金修理の範囲とは?

- プロとDIYの仕上がりの違いを比較

- 失敗しない塗装の手順とコツ

- 板金塗装の前に必要な下地処理とは?

- スプレー塗装をきれいに仕上げるポイント

- DIY塗装のデメリットとリスク

- 塗装が剥がれないようにするためのコツ

- 市販の補修キットの使い方と効果

- プロに依頼するべき修理の判断基準

1. DIYで板金塗装をする際に必要な道具

DIY板金塗装を始めるには、まず道具を揃える必要があります。カー用品店やホームセンターで手軽に入手できますが、最低限必要なものをリストアップしました。

- 洗浄・脱脂用品

- カーシャンプー・スポンジ・クロス: 作業前の徹底洗浄に。砂や油分は仕上がりの大敵です。

- シリコンオフ(脱脂剤): 塗装面やパテ付け面の油分を完全に除去。密着不良や剥がれを防ぐ最重要アイテムです。スプレータイプが便利。

- マスキング用品

- マスキングテープ: 塗装用の糊残りしにくいもの。幅違いで数種類あると便利。

- マスキングシート(新聞紙等で代用可): 広範囲を塗料ミストから保護。隙間なく覆うことが重要。

- 研磨・下地処理用品

- 耐水サンドペーパー: 番手違いで複数種類(#150粗目〜#2000超極細目)が必須。サビ落とし、パテ成形、足付け(塗料の密着向上)に使用。水研ぎが基本。

- 当て板(サンディングブロック): サンドペーパーを付けて使用。均一な面を出すために必須。手磨きは歪みの原因に。

- ヘコミ修正用品 (ヘコミがある場合)

- 板金パテ(2液混合タイプ): ヘコミを埋める粘土状の補修材。厚付け用と薄付け用(仕上げ用)があります。主剤と硬化剤の混合比率は正確に。

- パテ用ヘラ: パテを練り、塗り付ける道具。大きさ・硬さ違いで複数あると便利。

- 塗装用品

- プラサフ(プライマーサーフェイサー)スプレー: 密着性向上、防錆、下地キズ埋め、発色補助の役割。絶対に省略不可。色は上塗りに合わせて選択(グレーが無難)。

- カラースプレー(ボディ同色): 車のカラーナンバーを必ず確認し、適合品を選ぶこと。勘や見た目で選ぶと失敗します。

- クリアスプレー: ツヤ出しとカラー層の保護に必須。省略すると耐久性が著しく低下します。2液ウレタンタイプが高品質でおすすめ。

- ボカシ剤スプレー: 塗装の境界線を自然に馴染ませる。特に部分補修であると仕上がりが向上。

- 仕上げ用品

- 液体コンパウンドセット: 粗目・細目・極細目の3種セットが便利。クリア塗装乾燥後(最低1週間)に使用し、ツヤを出す。

- 綺麗なマイクロファイバークロス: 脱脂、拭き取り、磨き作業に複数枚必要。工程ごとに使い分けること。

- 安全保護具

- マスク: 防毒マスク(有機溶剤用)を強く推奨。健康被害防止のため必須。

- 保護ゴーグル: 目を粉塵や飛沫から守る。

- 保護手袋: 耐溶剤性のものが望ましい。皮膚への付着を防ぐ。

これらを揃えるだけでも数千円〜1万円以上の初期投資が必要です。DIYは決して無料ではないことを理解しておきましょう。

関連記事:DIYで挑戦する車の塗装の手順と注意点

2. 自分でできる板金修理の範囲とは?

DIY板金塗装に挑戦する前に、最も重要なのが「その損傷は自分で直せるレベルなのか?」という冷静な判断です。スキルや道具には限界があり、無理な挑戦は時間とお金の無駄になるだけでなく、状態を悪化させるリスクもあります。

DIYで対応可能なキズ・ヘコミの目安(ごく軽微なもの限定)

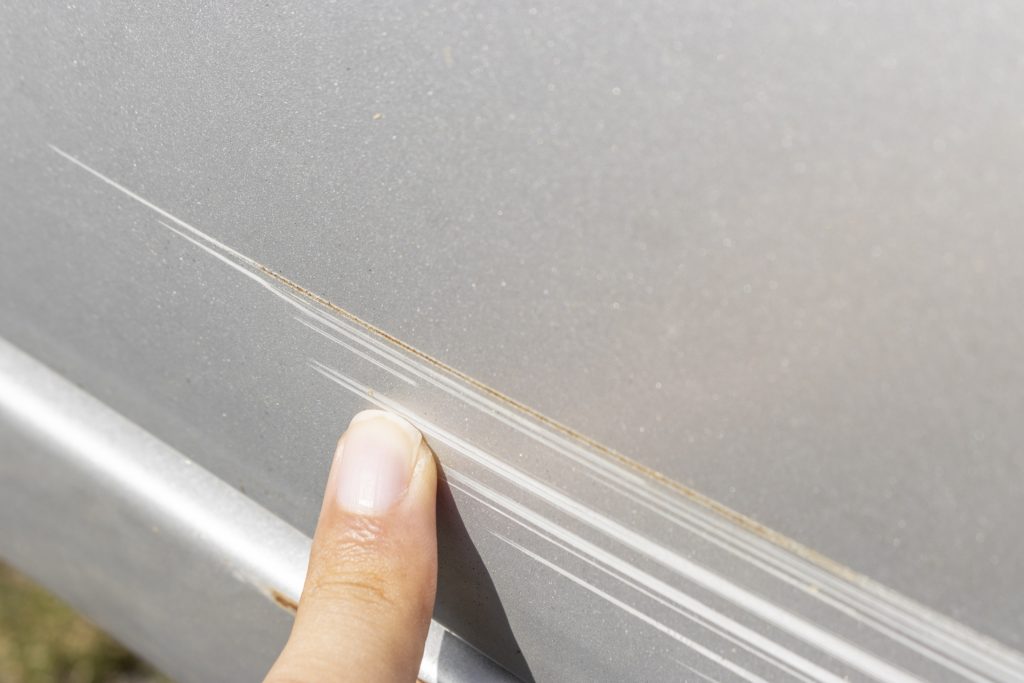

1. 浅い線キズ(クリア層レベル)

診断: 爪で触れても引っかからない。下地や鉄板は見えない。水をかけると一時的に消える。

例: 洗車キズ、軽い引っ掻きキズ。

DIY: コンパウンドでの磨き。2. 小さな塗装の欠け(チップ)

診断: 直径数ミリ程度の点状の剥がれ。飛び石が主な原因。下地や鉄板が見えていても範囲が極小。

例: ボンネット先端、バンパーなど。

DIY: タッチアップペイント。サビ防止と補色(目立たなくする)が目的。3. ごく浅く小さなヘコミ(エクボ程度)

診断: 直径数センチ以下。非常に浅い。塗装にキズがない(またはコンパウンドで消せる程度)。

例: 塗装無傷の軽いドアパンチ。

DIY: デントリペアキット(吸盤・グルータイプ)。ただし効果は限定的で過度な期待は禁物。4. 樹脂バンパーの軽い擦り傷

診断: 樹脂製バンパーの擦り傷。深いエグレ、割れ、大きな変形がない。

DIY: 浅ければコンパウンド。素地が見えていればタッチペンまたはバンパー用パテ+塗装。DIYでは難しい、プロに任せるべき損傷

以下の場合は、DIYでの修理は困難であり、失敗リスクが非常に高いです。

深いヘコミ、大きなヘコミ

目安: 手のひらサイズ以上、深さ1cm以上。

理由: パテ埋めでは限界。本格的な板金作業が必要。広範囲のキズ、深い擦り傷

目安: パネル全体に及ぶキズ、広範囲の深い擦り傷。

理由: 均一な補修・塗装がDIYでは困難。修理跡が目立つ。パネルの歪み、変形、ズレ

目安: パネルが曲がっている、隙間(チリ)が異常。

理由: 骨格(フレーム)損傷の可能性。専門設備が必要。プレスライン上やエッジ部分の損傷

目安: ボディのシャープな折り目やパネルの端の損傷。

理由: 形状再現が非常に難しい。プロでも技術が必要。アルミパネルの損傷

目安: アルミ素材のパネル(磁石が付かない)。

理由: 加工が鉄と異なり特殊。専用設備・技術が必須。特殊な塗装

例: 3コートパール、マジョーラ、マット塗装など。

理由: 色合わせ、塗装工程が複雑でDIYでの再現は不可能。判断に迷ったら?

損傷がDIY可能か迷う場合は、まずプロに見積もりを依頼し、その際に「DIYで直せるレベルか?」と相談してみるのが賢明です。

3. プロとDIYの仕上がりの違いを比較

DIY板金塗装の最大の魅力は費用を抑えられることですが、仕上がりの品質にはプロと大きな差が出ます。その違いを理解しておくことが、後悔しない選択のために重要です。

- 色合わせ(調色)

- プロ: 測色機と職人の経験で、経年変化も考慮し完璧な色を再現。

- DIY: 市販品は近似色。車の退色具合で色が合わない可能性が高い。

- 塗装の肌(表面の質感)

- プロ: 専用塗装ブースでホコリを遮断。高性能スプレーガンで滑らかで均一な肌に。

- DIY: 屋外やガレージではホコリが付着しやすい。スプレー缶ではザラつき、ゆず肌、タレが発生しやすい。

- ツヤ(光沢)

- プロ: 高品質な2液ウレタンクリアを使用し、高温で焼き付け乾燥。深みのあるツヤが長期間持続。

- DIY: 市販の多くは1液性ラッカークリア。塗膜が弱く、自然乾燥ではプロ並みのツヤと耐久性は得られない。(DIY用2液ウレタンもあるが高価で扱い注意)

- 耐久性・寿命

- プロ: 徹底した下地処理と高品質な材料・工程により、数年〜十数年の耐久性。

- DIY: 下地処理の甘さ、材料の限界、不適切な環境により、早期(数ヶ月〜数年)に剥がれ、浮き、色褪せ、サビ再発のリスクが高い。

- 修理跡の目立ちにくさ

- プロ: ぼかし塗装技術で、修理箇所と元の塗装の境目が分からない自然な仕上がり。

- DIY: 色・肌・ツヤの違い、塗装の段差で境界線が目立ちやすい。「自分で直した感」が出やすい。

- ヘコミ修復(板金)の精度

- プロ: 専用工具で鉄板自体を元の形状に近づける。パテは最小限。

- DIY: パテに頼るため、パテ痩せ(後で凹む)や歪みが残るリスク。

DIYでも軽微な損傷を目立たなくすることは可能です。しかし、「完璧な仕上がり」や「長期的な耐久性」を求めるなら、プロの技術には敵いません。求めるレベルに応じて、方法を選択することが重要です。

4. 失敗しない塗装の手順とコツ

DIYでのスプレー塗装は、手軽に見えて実は奥が深い作業です。ムラやタレ、ザラつきといった失敗を防ぎ、できるだけ綺麗に仕上げるための手順とコツを解説します。下地処理(パテ研磨、プラサフ塗装・研磨)が終わった後の工程です。

- 【ステップ1:塗装前の最終準備】

- 完璧なマスキング:

- 塗料ミストの飛散を防ぐため、修理箇所以外を隙間なくマスキングテープとシートで覆います。

- 境界線はしっかり密着させ、塗料の侵入や段差を防ぎます。

- 風でめくれないように固定し、タイヤハウスなども忘れずに。

- 最終脱脂:

- 塗装直前に、シリコンオフで研磨粉や手の脂を完全に除去します。油分はハジキ(塗料が弾かれる)の原因。

- 綺麗な布に付け、一方方向に拭き、乾いた布で拭き取ります。

- スプレー缶の準備:

- 撹拌: 使用前に1分以上、カチャカチャ音がしてからもしっかり振り混ぜます。色ムラ防止。

- 湯煎(推奨): 低温時は人肌程度のお湯で数分温めます。霧が細かくなり綺麗に仕上がり、タレにくくなります。(熱湯・直火厳禁!)

- 【ステップ2:カラースプレー塗装 – 薄く、均一に、重ねる】

- 試し吹き:

- ダンボール等に吹き付け、ノズルの状態、噴射特性、色を確認します。

- 1回目の塗装(捨て吹き):

- 距離: 15cm〜25cm程度を維持。

- スピード: 一定速度で平行移動(腕全体で)。

- 操作: 動かし始めてからボタンを押し、通過後に離す。折り返しで止めない。

- 厚み: 色がうっすら乗る程度で止める(下地が透けてOK)。厚塗り厳禁!

- 乾燥(インターバル):

- メーカー指定時間(通常5〜10分)を必ず守る。

- 溶剤を揮発させ、密着性を高めるために重要。

- 2回目以降の塗装(重ね塗り):

- 基本は1回目と同じ。薄く、均一に重ねる。

- 塗り重ね幅: 前の塗り幅の半分程度が重なるように塗るとムラが出にくい。

- 回数: 下地が隠れるまで3〜5回程度、「薄く塗っては乾燥」を繰り返す。

- メタリック・パールのコツ: 最後の仕上げ吹きは少し離し、速めに「パラパラ」と吹くと粒子が均一になりやすい。

- 【ステップ3:クリアスプレー塗装 – ツヤと保護】

- カラーの乾燥確認:

- メーカー指定の乾燥時間(通常15分〜30分)を必ず守る。乾燥不足は縮みの原因。

- クリアの吹き付け:

- 基本はカラーと同じだが、やや厚めに、しっとり濡れたツヤが出るように意識。

- タレに最大注意! 焦らず2〜3回に分けて薄く重ね塗りが安全。

- 塗り範囲: カラー塗装範囲より一回り広く吹く。

- ボカシ剤の使用(推奨):

- クリア最終塗装の直後に、塗装範囲の外周部分にサッと軽く吹き付ける。

- 境界線のザラつきや段差を溶かし、自然な仕上がりに。

- 【ステップ4:乾燥と磨き】

- 完全乾燥:

- クリア塗装後、ホコリを避け、最低でも1週間は完全に乾燥・硬化させる。この間、洗車・ワックスは厳禁!

- 磨き作業(必要に応じて):

- 完全乾燥後、ブツやザラつきが気になるなら行う。

- ① 肌調整(上級者向け): #1500〜#2000耐水ペーパーで慎重に平滑に。(削りすぎ注意!)

- ② コンパウンド磨き: 「粗目」→「細目」→「極細」の順で磨き上げ、鏡面のようなツヤを出す。

DIY塗装は根気と丁寧さが重要です。「薄く重ねる」を常に意識し、焦らず作業を進めましょう。

関連記事:車の板金修理とDIYの違いを比較!

5. 板金塗装の前に必要な下地処理とは?

DIY板金塗装で「色を塗る」工程は楽しいですが、仕上がりの美しさと塗装の耐久性(剥がれないか、サビないか)は、その前の下地処理で決まると言っても過言ではありません。プロが作業時間の大部分を下地処理に費やすのは、その重要性を熟知しているからです。完璧な下地なくして完璧な塗装はありえません。

DIYで失敗しないためにも、下地処理の目的と手順をしっかり理解しましょう。

下地処理の3大目的

- 塗料の密着性を最大化する:

- 鉄板やパテは、そのままでは塗料がうまく密着しません。

- 下地処理では、汚れや油分、サビ、古い不安定な塗膜を完全に除去し、表面に足付け(微細なキズ付け)を行い、プライマー(接着剤の役割)を塗布することで、塗料がガッチリ食いつく状態を作ります。

- これを怠ると、早期の塗装剥がれに繋がります。

- サビの発生・再発を根本から防ぐ:

- キズで露出した鉄板は必ずサビます。

- 下地処理では、既存のサビを完全に除去し(削り落とす)、必要に応じてサビ転換剤を塗布し、防錆効果のあるプライマー(プラサフ)で鉄板を保護します。

- サビの取り残しは、将来必ず塗装を押し上げてきます。

- 塗装面を可能な限り平滑にする:

- 塗装のツヤは、光が均一に反射することで生まれます。下地に凹凸やキズ、歪みが残っていると、光が乱反射し、仕上がりが悪くなります。

- 下地処理では、パテを周囲の形状に合わせて精密に研磨し、サンドペーパーの研磨キズ(ペーパー目)をサーフェイサー(プラサフ)で埋めて滑らかにし、カラー塗装に最適な極めて平滑な面を作り出します。

DIYにおける下地処理の基本ステップ(パテ埋めの場合)

ステップ1:洗浄と損傷確認

-

- 修理箇所周辺をカーシャンプーで丁寧に洗い、汚れを除去。キズやヘコミの状態を正確に把握。

ステップ2:サビ除去と旧塗膜剥離

-

- サビがあれば、粗目のサンドペーパー(#150程度)等で完全に除去。銀色の鉄板が見えるまで削る。

- 浮いたり割れたりしている古い塗装も、密着している層まで剥がす。

ステップ3:足付けと脱脂

-

- パテを塗る範囲に、中目のサンドペーパー(#320程度)で足付け(表面を荒らす)。

- 研磨粉を拭き取り、シリコンオフで徹底的に脱脂。

ステップ4:板金パテの塗布

-

- 主剤と硬化剤を正確な比率で手早く均一に混ぜる。

- ヘラでヘコミに少し盛り上がるように、空気を巻き込まないように塗布。必要なら数回に分ける。

ステップ5:パテの研磨(成形)– 最も重要で根気のいる工程

-

- 完全硬化後、研磨開始。

- 荒削り: 粗目(#150程度)+当て板で、余分なパテを削り、大まかな形を作る。

- 中間研磨: 中目(#320程度)+当て板で、形状を整え、粗削りのキズを消す。指先の感覚も頼りに。

- 仕上げ研磨: 細目(#600程度)+当て板で、表面を滑らかに。巣穴があれば薄付けパテで修正→再研磨。

- 研磨のコツ: 必ず当て板使用。水研ぎ推奨。削りすぎ注意。歪みを確認しながら根気よく。

- 完全硬化後、研磨開始。

ステップ6:プラサフ塗装前の最終準備

-

- プラサフを塗る範囲全体に、細目(#600〜#800程度)で最終的な足付け。

- 研磨粉を除去し、マスキング。

- 最後にシリコンオフで再度、徹底的に脱脂。

この地味で時間のかかる下地処理こそが、DIY板金塗装の成功を左右する最大の鍵です。丁寧に行いましょう。

6. スプレー塗装をきれいに仕上げるポイント

いよいよDIY板金塗装のクライマックス、スプレー缶を使った塗装工程です。下地処理が完璧にできていれば成功率は上がりますが、油断は禁物。スプレー塗装特有の難しさを理解し、いくつかの重要なポイントを押さえることで、仕上がりは格段に向上します。

【ポイント1:最高の塗装は、最高の環境から】

プロが専用の塗装ブースを使うのには理由があります。DIYでも、できる限り環境を整えましょう。

- 天候: 気温15℃〜25℃、低湿度、無風がベスト。雨天・強風・炎天下・低温時は避ける。

- 場所: ホコリが少なく、換気が良いガレージ内などが理想。屋外なら風下を選び、地面に水を撒く等でホコリ対策を。

- 周囲への配慮: 塗料ミストの飛散を考慮し、養生は広範囲に。

【ポイント2:スプレー缶の性能を最大限に引き出す準備】

- 徹底的な撹拌: 使用前に音がしてから1分以上、しっかり振り混ぜる。色ムラ・粒子ムラ防止。

- 湯煎: 低温時は人肌程度のお湯で数分温める。霧が細かくなり、均一な塗面に。タレ防止にも。(熱湯・直火厳禁!)

【ポイント3:スプレーワークの基本動作をマスターする】

- 距離と角度: 常に塗装面に対し垂直に、15cm〜25cmの距離を保つ。(近すぎ=タレ、遠すぎ=ザラつき)

- スピード: 一定速度で、腕全体を使って平行移動。

- 吹き始め/終わり: 塗装範囲の外側でボタン操作。「動かしながら吹き、止めずに離す」が基本。折り返しで止めない。

【ポイント4:「薄く、均一に、重ねる」を心に刻む】

- 厚塗り厳禁!: 一度で色を付けよう、ツヤを出そうとしないこと。これが最大の失敗原因。

- 捨て吹き: 1回目は色が透けるくらい薄く塗る。

- インターバル: 各塗装間(プラサフ、カラー、クリア)の乾燥時間(5〜10分程度)を必ず守る。生乾きでの重ね塗りはトラブルの元。

- 重ね塗り: 3〜5回(色による)に分け、「薄く塗っては乾燥」を繰り返す。前の塗り幅の半分程度を重ねるように意識。

【ポイント5:各スプレー段階での注意点】

- プラサフ: 下地の色が完全に隠れるまで2〜3回塗布。乾燥後、#1000〜#1500で軽く水研ぎし、表面を滑らかに。

- カラー: 3〜5回以上重ね、ムラなく発色させる。メタリック・パールは最後の吹き方で粒子感を調整(少し離して速めに)。

- クリア: やや厚めに、濡れたようなツヤを意識。ただしタレやすいので、2〜3回に分け慎重に。カラーより一回り広く吹く。

- ボカシ剤: クリア最終塗装の直後に、境界線にサッと軽く吹く。

【ポイント6:焦らず待つ「完全乾燥」と「磨き」】

- 乾燥: クリア塗装後、最低1週間は触らず、洗車せず、完全に硬化させる。

- 磨き: 完全乾燥後、ブツやザラつきが気になるなら、コンパウンド(粗→細→極細)で丁寧に磨き上げ、鏡面のようなツヤを目指す。(省略可)

これらのポイントを守り、焦らず丁寧に作業を進めれば、DIYでも満足のいく仕上がりに近づけるはずです。

関連記事:車の塗装でトラブルを防ぐための知識

7. DIY塗装のデメリットとリスク

DIY板金塗装は、うまくいけばプロに依頼するよりも費用を大幅に節約できるという大きなメリットがありますが、その一方で、プロの作業では起こりえない様々なデメリットやリスクも存在します。挑戦する前に、これらの「負の側面」もしっかりと理解し、覚悟しておくことが、後悔しないためには不可欠です。

ここでは、DIY塗装に潜む主なデメリットとリスクを、具体的に解説します。

- 仕上がりの品質問題:プロとの差は歴然

これがDIYの最大の壁です。どんなに丁寧に作業しても、プロの仕上がりには及ばない点が多々あります。

- 色の不一致: カラーナンバーを合わせても、車の経年変化(日焼け等)により、修理箇所だけ色が浮いて見える可能性が高い。特にシルバーやパール系は難しい。

- 塗装肌のトラブル:

- ブツ: 作業中のホコリやゴミの付着。屋外作業では避けにくい。

- ザラつき/ゆず肌: スプレーの霧が粗い、距離が不適切などで発生。

- タレ: 塗料の厚塗りによる液だれ。修正が困難。

- ツヤの不足・ムラ: プロのような深みのある均一なツヤを出すのは難しい。部分的にくすんで見えることも。

- 修理跡が目立つ: 塗装の境界線がクッキリ残る、パテ痩せで歪んで見えるなど、「自分で直した感」が出やすい。

- 耐久性の低さ:早期劣化・剥がれのリスク

作業直後は綺麗に見えても、DIY塗装はプロの施工に比べて耐久性に劣るのが一般的です。

- 原因:

- 不十分な下地処理: サビ残り、脱脂不足、足付け不足は密着不良に直結。

- 材料の限界: 市販の1液性塗料は、プロ用の2液性塗料に比べ塗膜が弱い。

- 劣悪な塗装環境: 温度・湿度が管理されていない。

- 乾燥不足: 自然乾燥では内部まで完全硬化しにくい。

- 結果: 数ヶ月〜数年で塗装が浮く(ブリスター)、剥がれる、ひび割れる(クラック)。修理箇所だけ早く色褪せる。下からサビが再発する。

- 時間と労力:思った以上に大変

「週末でチャチャッと」というわけにはいきません。

- 工程の多さ: 洗浄、マスキング、研磨、パテ、研磨、プラサフ、研磨、カラー(数回)、クリア(数回)、乾燥、磨き…と非常に多くのステップ。

- 乾燥時間の長さ: 各工程の間に必ず乾燥時間が必要。完全硬化には1週間以上かかることも。

- 根気が必要: 特にパテ研磨や磨きは単調で根気のいる作業。

- 結果: 丸一日〜数日かかることもザラ。途中で挫折する可能性も。

- 失敗のリスク:状態悪化と費用増大

これが最も避けたい事態です。

- 失敗例:

- 削りすぎて広範囲の鉄板を露出させ、サビを悪化させる。

- パテを盛りすぎて形状がおかしくなる。

- 違う色を広範囲に塗ってしまう。

- 塗装がタレたり縮れたりして修正不能になる。

- 結果: 結局プロに泣きつくことになり、失敗箇所を修正するための追加費用が発生。最初からプロに頼むより高額になることも。

- 健康へのリスク:安全対策は必須

見落としがちですが、非常に重要です。

- 有機溶剤: スプレー塗料やシンナー等には有害な有機溶剤が含まれる。吸い込むと頭痛、めまい、長期的には深刻な健康被害のリスク。

- 粉塵: パテ研磨時に発生する大量の粉塵は呼吸器に有害。

- 対策: 防毒マスク、保護ゴーグル、保護手袋の着用と十分な換気は絶対に必要。

- 精神的なストレス:満足感が得られない可能性

時間と労力をかけたのに、仕上がりに満足できず、逆にストレスを感じてしまうこともあります。

これらのデメリットとリスクを理解した上で、「それでも挑戦したいか?」を自問自答することが重要です。

関連記事:鈑金修理とDIY、どちらを選ぶべき?

8. 塗装が剥がれないようにするためのコツ

DIYで板金塗装に挑戦し、せっかく綺麗に仕上げたつもりでも、数ヶ月後、あるいは数年後に塗装が浮いてきたり、パリパリと剥がれてきたりしたら、これほど悲しいことはありません。塗装の剥がれは、見た目が悪いだけでなく、そこから水分が侵入してサビが広がる原因にもなり、車の寿命を縮めてしまうことにも繋がりかねません。

DIY塗装の耐久性は、プロの施工に比べて劣る傾向があるのは事実ですが、いくつかの重要なコツを押さえて作業することで、その密着性を最大限に高め、剥がれのリスクを大幅に減らすことは可能です。ここでは、塗装をできるだけ長持ちさせ、剥がれないようにするための具体的なポイントを、下地処理から塗装工程に至るまで解説します。

【大前提:剥がれの原因は「密着不良」にあり!】

塗装が剥がれる根本的な原因は、塗料(プラサフ、カラー、クリア)がその下の層(鉄板、パテ、古い塗装)に物理的・化学的にしっかりと食いついていない(密着していない)ことにあります。つまり、剥がれない塗装を実現するためには、いかにして各層間の密着性を高めるかが最大の鍵となります。

【剥がれない塗装を実現するための8つのコツ】

コツ①:サビは「根こそぎ」除去する! – サビは塗装のガン細胞

-

- 鉄板にサビが少しでも残っていると、塗装の下で必ず進行し、いずれ塗装を押し上げて剥がしてしまいます。

- 徹底: 粗目のサンドペーパー(#150程度)やワイヤーブラシを使い、茶色いサビだけでなく、周囲の黒ずみも含めて、完全に銀色の健全な鉄板(素地)が出るまで徹底的に削り落とします。サビの根絶やしが重要です。

- サビ転換剤: 完全除去が難しい場合は、サビ転換剤の使用も検討(塗料との相性確認要)。

コツ②:旧塗膜の「弱い層」は完全に取り除く! – 不安定な土台は崩れる

-

- キズ周辺の古い塗装も、衝撃で密着性が弱っている場合があります。

- 見極めと除去: 下地処理の研磨中に、もしペリペリと剥がれてくるような弱い層があれば、その層がなくなるまで、しっかりと密着している健全な層まで削り落とす必要があります。弱い層の上に塗っても、いずれそこから剥がれます。

コツ③:脱脂!脱脂!とにかく脱脂! – 油分は密着の最大の敵

-

- 塗装の密着を妨げる最大の要因は油分です。目に見えない油分が少しでも残っていると、塗料は弾かれ、密着しません。

- 徹底: パテを塗る直前、プラサフを塗る直前、カラースプレーを塗る直前、クリアスプレーを塗る直前など、各工程の「塗る」直前に、必ずシリコンオフで徹底的に脱脂する習慣をつけましょう。綺麗なウエスで一方向に拭き、乾拭きする。この地道な作業が密着性を左右します。

コツ④:適切な「足付け」で塗料の食いつきを良くする! – 表面に凹凸を作る

-

- ツルツルの表面には塗料はうまく食いつきません。サンドペーパーで微細な凹凸(キズ)を付ける足付け(サンディング)が不可欠です。

- 適切な番手: 工程ごとに適切な番手(例:プラサフ前は#600〜#800、カラー前は#1000〜#1500)を選びます。

- 均一性: 当て板を使い、研ぎムラがないように均一に足付けします。研ぎ残しは剥がれの原因に。

コツ⑤:プライマー(プラサフ)は絶対に省略しない! – 接着剤の役割

-

- プラサフは、下地(鉄板、パテ等)と上塗り塗料という性質の異なる素材同士を強力に結びつける「接着剤」です。

- 効果: これを省略すると密着性が著しく低下し、早期剥がれのリスクが飛躍的に高まります。防錆効果も重要です。

コツ⑥:塗料の相性を確認する! – 化学反応トラブルを避ける

-

- DIYで使う塗料(プラサフ、カラー、クリア)は、できるだけ同じメーカーの製品で統一するのが最も安全です。

- 異なるメーカーや種類の塗料を重ねる場合は、事前にテストピースで縮み(リフティング)などの異常が出ないか確認するか、メーカー推奨の組み合わせを守りましょう。

コツ⑦:各工程での「乾燥時間」を必ず守る! – 焦りは禁物

-

- パテ、プラサフ、カラー、クリア、それぞれメーカー指定の適切な乾燥時間があります。

- 重要性: 乾燥時間を守らず生乾きで重ね塗りすると、下層の溶剤が抜けきらず、後々ブリスター(膨れ)や密着不良の原因になります。気温が低い場合は特に長めに乾燥させましょう。

コツ⑧:「薄く、均一に」塗り重ねる! – 塗膜の質を高める

-

- スプレー塗装の基本ですが、一度に厚塗りすると、タレるだけでなく、塗膜内部の乾燥不良を引き起こしやすくなります。

- 理想: 薄い塗膜を、適切なインターバルを置いて複数回均一に塗り重ねることで、結果的に強靭で密着性の高い塗膜が形成されます。

これらのコツは地味ですが、プロが徹底している基本です。DIYでもこれらを丁寧に実践することが、「剥がれない塗装」への最も確実な道筋です。

9. 市販の補修キットの使い方と効果

カー用品店やホームセンターには、車のキズやヘコミを手軽に補修するための市販の補修キットが数多く並んでいます。「初心者でも簡単!」「プロ並みの仕上がり!」といった謳い文句を見ると、つい期待してしまいますが、実際のところ、その効果はどの程度なのでしょうか?

ここでは、DIY板金塗装でよく使われる代表的な市販の補修キットの種類と、その正しい使い方、そして期待できる効果と限界について、プロの視点から解説します。

- キズ消し・コンパウンドキット

- 対象: 浅い線キズ(クリア層レベル、爪が引っかからない程度)。洗車キズ、軽い擦り傷など。

- 内容: 粒度の異なる数種類の液体コンパウンド(粗目〜極細目)とスポンジやクロスがセット。

- 使い方:

- 洗車・乾燥後、粗目コンパウンドを少量クロスに取り、キズに沿って直線的に優しく磨く。

- キズが目立たなくなったら拭き取り、細目→極細目へと段階的に磨き、ツヤを出す。

- 効果: 浅いキズを目立たなくする。塗装のくすみを取り光沢回復。

- 限界: 深いキズ(爪が引っかかる)には無効。磨きすぎると塗装を剥がすリスクあり。

- タッチアップペイント(タッチペン)関連キット

- 対象: 小さな塗装の欠け(チップ)や細い線状の深いキズ(下地や鉄板が見えるもの)。

- 内容: ボディ同色のタッチペン(筆付き瓶/ペンタイプ)、ミニサンドペーパー、脱脂剤、クリアータッチペン、ミニコンパウンド等がセットの場合も(タッチペン単体購入が一般的)。

- 使い方:

- 洗浄・乾燥・脱脂。

- タッチペンをよく混ぜ、塗料を少量取り、キズの溝を埋めるように「点々と置く」感覚で塗布。

- 乾燥(数時間〜1日)。必要なら薄く重ね塗り。

- (推奨)乾燥後、クリアータッチペンを塗布。

- (任意)完全乾燥後(数日〜)、盛り上がりを耐水ペーパーで平滑にし、コンパウンドで磨く(難易度高)。

- 効果: サビの発生・進行を効果的に防ぐ(最重要目的)。小さなキズを遠目には目立たなくする。

- 限界: 完璧な仕上がりは不可能。あくまで応急処置、サビ止め。広範囲には不向き。色選び(カラーナンバー)が非常に重要。

- ヘコミ補修キット(デントリペアキット)

- 対象: 塗装にキズがない(またはごく浅い)、ごく浅く小さなヘコミ(エクボ程度)。

- 内容:

- 吸盤(バキューム)タイプ: 強力な吸盤で引っ張り上げる。

- グルータブタイプ: 特殊な接着剤でタブを付け、工具で引っ張り上げる。

- 使い方: 説明書に従う。正確な位置決めと力加減が重要。

- 効果: うまくいけば、塗装を傷めずにヘコミを目立たなくできる可能性あり。

- 限界: 効果はヘコミの状態に大きく左右され、成功するとは限らない。「全く効果なし」も多い。プレスライン上や端は困難。無理に引っ張ると塗装が剥がれるリスクあり。

- パテ埋め・塗装スプレーキット

- 対象: 軽いヘコミ(パテで埋められる程度)、やや広範囲の擦り傷など。

- 内容: 板金パテ、ヘラ、サンドペーパー、脱脂剤、マスキング材、プラサフ、カラースプレー、クリアスプレー、コンパウンド等が一式に。(カラー・クリアは別売りの場合が多い)

- 使い方: 本格的なDIY板金塗装の手順に従う。

- 効果: 正しく丁寧に行えば、他のキットより広範囲・本格的な補修が可能。

- 限界: 仕上がりは作業者の技量と環境次第。色の違い、肌ムラ、耐久性低下のリスクは伴う。深いヘコミや広範囲の損傷には不向き。

市販補修キットの賢い使い方

キットは手軽ですが万能ではありません。「どんな損傷に」「どの程度の効果か」という限界を理解し、過度な期待はしないことが重要です。特に美観重視、サビリスクのある深いキズ、ヘコミ修理は、キットは応急処置と捉え、根本解決にはプロへの相談を検討するのが賢明です。

10. プロに依頼するべき修理の判断基準

DIY板金塗装に挑戦するか、それとも最初からプロに任せるか。これは、車のキズやヘコミに悩む多くのオーナーにとって、非常に難しい判断です。「費用を節約したい」という気持ちと、「綺麗に直したい」「失敗したくない」という気持ちの間で揺れ動くのは当然のことです。

これまでの解説で、DIYの可能性と限界、そしてプロとの仕上がりの違いについてはご理解いただけたかと思います。それを踏まえ、最終的に「これはDIYではなく、プロに依頼するべきだ」と判断するための具体的な基準を、改めて整理してお伝えします。以下の項目に一つでも当てはまる場合は、無理にDIYに挑戦するよりも、信頼できるプロの板金塗装工場に相談することを強くお勧めします。

【損傷の状態に関する判断基準】

- ヘコミが大きい、または深い場合

- 目安: 大きさが手のひらサイズ以上、または深さが1cm以上。

- 理由: DIYのパテ埋めでは対応できず、本格的な板金作業(叩き出し、引き出し)が必要。無理にパテで埋めても、パテ痩せ、割れ、剥がれのリスクが高く、仕上がりも歪む。

- キズが広範囲にわたる、または非常に深い場合

- 目安: ドア1枚全体に及ぶような長いキズ、ガードレール等で広範囲に擦ったキズ、鉄板が大きく露出している深いキズ。

- 理由: 広範囲を均一に研磨・塗装・ぼかすのはDIYでは極めて困難。色の違い、肌のムラなどが必ず目立ち、「安かろう悪かろう」の結果になりやすい。深いキズはサビのリスクも高い。

- パネル自体に歪みや変形がある、または隣接パネルとの隙間(チリ)がズレている場合

- 目安: 見た目で明らかにパネルが曲がっている、波打っている。ドアの開閉に引っかかりがある。パネル間の隙間が異常。

- 理由: 車体の骨格(フレーム)まで損傷が及んでいる可能性。安全性に関わるため、フレーム修正機などを持つ専門工場での正確な修理が絶対に必要。

- 損傷箇所がプレスライン上やパネルのエッジ部分にかかる場合

- 目安: ボディのシャープな折り目やパネルの端部分のヘコミやキズ。

- 理由: 形状の再現がDIYでは非常に難しい。歪むと光の反射が不自然になり、修理跡が非常に目立つ。プロでも技術が問われる箇所。

- アルミパネルの損傷の場合

- 目安: ボンネット、フェンダー、ドアなどにアルミ素材が使われている(磁石が付かない)。

- 理由: 加工(板金、溶接)が鉄とは全く異なり、特殊な技術と設備が必要。DIYでの修理は基本的に不可能。

【塗装の種類に関する判断基準】

- 特殊な塗装(特別塗装色)の場合

- 例: 3コート以上のパール塗装(パールホワイト等)、マジョーラ、マット塗装、特殊なメタリック(マツダのソウルレッド等)。

- 理由: 色合わせ(調色)、塗装工程が非常に複雑で、DIYでの再現はまず不可能。失敗すると修正も困難。

【仕上がりの品質に関する判断基準】

- 完璧な仕上がり、または「修理したことが分からないレベル」を求める場合

- 理由: DIYでは、どうしても色の違い、肌の質感、ツヤなどでプロの仕上がりには及ばない。修理跡が残ることを許容できない場合は、プロに依頼すべき。

- 車の価値(査定額)をできるだけ維持したい場合

- 理由: DIYによる修理跡は、中古車査定においてマイナス評価となる可能性が高い(特に仕上がりが悪い場合)。プロによる適切な修理であれば、査定への影響を最小限に抑えられる。

【作業環境・スキル・時間に関する判断基準】

- 適切な作業スペースや環境が確保できない場合

- 例: 青空駐車、狭いガレージ、風の強い場所、ホコリっぽい場所など。

- 理由: 塗装作業には、ホコリがなく、換気が良く、適切な温度・湿度の環境が必要。劣悪な環境では、どんなに腕があっても綺麗に仕上げるのは困難。

- 板金塗装の経験が全くない、または自信がない場合

- 理由: DIY板金塗装は、思った以上に多くの知識、技術、そして根気が必要。見よう見まねで始めて、失敗して後悔するよりも、最初はプロの仕事を見て学ぶ、あるいは軽微なキズから試してみるのが賢明。

- 作業に十分な時間と手間をかけられない場合

- 理由: DIY板金塗装は、各工程での乾燥時間を含め、最低でも丸一日〜数日はかかる。焦って作業すると必ず失敗する。「週末の数時間でチャチャッと」という感覚では、まずうまくいかない。

プロに依頼するメリット(再確認)

- 高品質な仕上がり: 色、肌、ツヤ、形状ともに、元通りに近い状態が期待できる。

- 高い耐久性: 適切な下地処理と塗装により、長期的な耐久性が確保される。

- 保証: 施工不良に対する保証が付く場合が多い。

- 時間と労力の節約: 面倒な作業は全てプロに任せられる。

- 安心感: 失敗のリスクや健康リスクがない。

これらの判断基準を参考に、ご自身の車の損傷状態、求める仕上がりのレベル、予算、そしてDIYにかけられる時間と情熱を総合的に考慮して、後悔のない選択をしてください。

関連記事:修理見積もりとDIY修理のコスト比較

DIY板金塗装への挑戦:最終的な判断のために

ここまで、DIYで板金塗装を行うための道具、可能な範囲、プロとの違い、具体的な手順やコツ、そしてリスクについて詳しく解説してきました。「思ったより大変そうだな…」と感じた方も、「これなら自分でも挑戦できるかも!」と意欲が湧いた方もいらっしゃるでしょう。

DIY板金塗装は、確かに費用を抑えられる可能性があります。そして、自分の手で愛車を蘇らせることができた時の達成感は、何物にも代えがたいものがあります。しかし、その一方で、仕上がりの品質には限界があり、失敗のリスクも常に伴います。そして何より、時間と労力、そして根気が必要とされる作業です。

最終的に、DIYに挑戦すべきか、それともプロに任せるべきか。その判断は、以下の2つの質問にご自身で答えてみることで、より明確になるはずです。

あなたは、どのレベルの仕上がりを求めていますか?

多少の仕上がりの粗さは気にせず、とにかく費用を抑え、キズやヘコミを目立たなくし、サビを防げれば良いですか?

それとも、できるだけ元通りに近い、修理したことが分からないレベルの綺麗な仕上がりを望みますか?あなたは、DIY作業にどれくらいの時間と情熱を注げますか?

できるだけ手軽に、短時間で済ませたいですか?

それとも、時間はかかっても、納得いくまで丁寧に作業すること自体を楽しみたいですか?もし、あなたが「仕上がりは完璧でなくても費用を抑えたい」「作業自体を楽しみたい」と考えており、かつ損傷が軽微(この記事で紹介したDIY可能な範囲内)であれば、DIYに挑戦してみる価値はあるかもしれません。

しかし、もし「綺麗な仕上がりを求めたい」「時間をかけられない、自信がない」あるいは「損傷が大きい・複雑である」という場合は、無理にDIYにこだわるよりも、最初からプロに相談する方が、結果的に満足度が高い可能性が高いでしょう。

あなたの愛車にとって、そしてあなた自身にとって、最善の選択は何でしょうか。まずは焦らず、以下のステップを踏むことをお勧めします。

- 信頼できるプロの板金塗装工場へ行き、修理費用の見積もりと内容を確認する。

- DIYに必要な道具代、材料費、そして作業にかかるであろう時間と手間を冷静に見積もる。

この2つの情報を比較検討し、後悔のない、賢明な判断をしてください。

- ドアのキズ修理と対策を解説[2025.12.17]

-

駐車場に戻ってきたら、愛車のドアに見慣れない線キズが…。あるいは、狭い道ですれ違いざまに「ガリッ」と嫌な音を立ててしまった経験はありませんか?車のドアは、ボディの中でも特にキズが付きやすく、そして目立ちやすい部分です。その一本のキズが、せっかくの愛車への愛着を少しだけ曇らせてしまう。そんな経験は、多くのドライバーが共有する「あるある」な悩みではないでしょうか。

私自身、長年この業界に身を置いていますが、「このドアのキズ、どうしたらいい?」「修理っていくらくらいかかるの?」「そもそも、なんでこんなにキズが付くんだろう?」といったご相談は後を絶ちません。ドアのキズは、単に見た目の問題だけでなく、放置すればサビの原因となり、車の価値を大きく下げてしまう可能性も秘めています。

ここでは、ドアのキズができてしまう様々な原因とその具体的な予防策から、キズの種類に応じた適切な修理方法(DIYからプロの技まで)、さらには修理後の賢いメンテナンス方法まで、あなたが愛車のドアをキズから守り、万が一キズが付いてしまった場合にも最善の対処ができるよう、私の経験も交えながら、実践的な知識を網羅的に解説していきます。

目次

1.ドアのキズができる原因と防ぐ方法

2.ドアパンチによるキズの修理方法

3.ドアの深いキズと浅いキズの違い

4.ドアのキズをDIYで修理するポイント

5.プロの鈑金塗装でドアを修理するメリット

6.ドアのキズ修理費用と保険適用の関係

7.ドアのキズがサビになる前に修理する重要性

8.ドアの塗装剥がれを防ぐメンテナンス方法

9.修理後のドアの開閉チェックのポイント

10.ドアのキズを防ぐための駐車時の工夫1. ドアのキズができる原因と防ぐ方法

「いつの間にこんなキズが…」と、原因不明のドアのキズに悩まされた経験はありませんか?ドアのキズは、実に様々なシチュエーションで発生します。主な原因を知ることで、効果的な予防策が見えてきます。

ドアのキズ、主な原因トップ5

- 駐車場での「ドアパンチ」

- これが最も一般的で、そして最も悔しい原因かもしれません。隣に駐車した車の乗員がドアを開ける際、あなたの車のドアにぶつけてしまうことで発生します。特に風の強い日や、狭い駐車スペースで起こりがちです。ヘコミを伴うことも多いのが特徴です。

- 乗降時の不注意

- 自分自身や同乗者がドアを開ける際に、壁、ポール、縁石、隣の車などにぶつけてしまうケース。特に子供が勢いよくドアを開けてしまう場面も少なくありません。

- また、手に持っていた鍵束やバッグの金具、着ている服のファスナーなどが、ドアの開閉時に擦れて線キズを付けてしまうこともあります。

- 走行中の「飛び石」や障害物

- 前方を走る車が跳ね上げた小石(飛び石)がドアに当たる。これは避けようがない事故に近いものです。

- 狭い道や林道などを走行中に、木の枝やガードレールなどにドア側面を擦ってしまうケースもあります。

- 洗車時の「洗車キズ」

- 意外かもしれませんが、洗車方法が不適切だと、逆にキズを増やしてしまうことがあります。ボディに砂やホコリが付着したまま硬いスポンジで擦ったり、汚れたタオルで拭き上げたりすると、塗装面に無数の細かい線キズ(洗車キズ、スクラッチ傷)が付いてしまいます。

- 悪意のある「いたずら」

- コインや鍵のような硬いもので故意に引っ掻かれる、非常に悪質なケースです。深いキズが広範囲に付けられることもあります。

キズを未然に防ぐための具体的な対策

これらの原因を踏まえ、今日から実践できる予防策をいくつかご紹介します。- 駐車場所を戦略的に選ぶ

- 基本は「端っこ」:駐車場の壁際や柱の隣など、片側に車が来ないスペースを選ぶだけで、ドアパンチのリスクは半減します。

- 「ゆとり」を優先:多少歩くことになっても、混雑している場所を避け、隣の車との間隔が十分に取れる場所を選びましょう。

- 避けるべき隣人:大型車や、見るからに手入れされていない古い車の隣は、ドアパンチのリスクが高い傾向にあると、個人的には感じています。

- 乗降時の意識改革

- 開ける前の「指差し確認」:ドアを開ける前に、ドアノブに手をかけたまま、開ける方向に障害物がないかを目視で確認する癖をつけましょう。

- 同乗者への声かけ:「ドア開ける時、隣の車に気をつけてね」と、特に子供や、普段あまり車に乗らない人を乗せる際には、一言添えるだけで意識が変わります。

- キーホルダーの見直し:ジャラジャラと多くの鍵や硬いアクセサリーが付いたキーホルダーは、ドアノブ周りのキズの原因になります。シンプルなものに変える、あるいはスマートキーを活用するのも手です。

- 物理的な保護アイテムの活用

- ドアエッジプロテクター(ドアエッジモール):ドアの縁に取り付ける透明または着色された保護材です。自分が壁などにぶつけてしまう際のキズ防止に効果があります。

- ドアハンドルプロテクター:ドアノブの窪んだ部分に貼る透明なフィルム。爪による引っ掻きキズを防ぎます。

- サイドモール(ドアモール):ドアの中央付近に取り付ける帯状のパーツ。軽微なドアパンチであれば、このモールが先に当たり、ボディ本体へのダメージを防いでくれることがあります。(ただし、デザイン上の好みは分かれます)

- プロテクションフィルム:ドア全体、あるいは傷つきやすい部分(ドア下部など)に、透明な保護フィルムを施工する方法。費用はかかりますが、飛び石や擦り傷に対する防御力は格段に上がります。

- 正しい洗車方法の実践

- 「たっぷりの水で予洗い」「泡で優しく洗う」「綺麗なクロスで拭き上げる」という基本を守ることが、洗車キズを防ぐ最も確実な方法です。(詳しくは後述)

関連記事:車のドア修理をプロに依頼するメリットと重要ポイント

2. ドアパンチによるキズの修理方法

駐車場での悲劇、「ドアパンチ」。多くの場合、ヘコミとキズが同時に発生し、しかも加害者が特定できないケースがほとんどです。この腹立たしい損傷、どのように修理するのが最適なのでしょうか。

ドアパンチの損傷状態を見極める

まずは、被害状況を冷静に観察しましょう。

- ヘコミの有無と深さ:光を当てて斜めから見ると、ヘコミの程度が分かりやすいです。

- キズの深さ:爪で軽く引っ掻いてみて、引っかかるかどうか。引っかからなければクリア層のみの浅いキズ、引っかかる場合は塗装層まで達している可能性が高いです。(詳しくは次項)

- キズの範囲:点状か、線状か、広範囲か。

修理方法の選択肢:状態に応じて

ドアパンチの修理方法は、主に以下の3つが考えられます。

- ペイントレスデントリペア(PDR):塗装が無傷、またはごく浅いキズで、ヘコミだけがある場合

- メリット:

- 塗装をしない:

オリジナルの塗装を維持できるため、修理跡が全く分からなくなり、車の価値も下がりません。 - 短時間・低コスト:

板金塗装に比べて、作業時間が短く、費用も比較的安価で済みます。(数万円程度が目安)

- 塗装をしない:

- デメリット:

- ヘコミの場所や形状に制限:

ドアの縁に近い場所や、プレスライン(ボディの折り目)上のヘコミ、鋭角なヘコミは修理できない場合があります。 - 塗装のキズは直せない:

あくまでヘコミを裏から押し出す技術なので、キズが深い場合は別途塗装が必要です。

- ヘコミの場所や形状に制限:

- プロの視点:もし塗装が無傷なら、まずはPDR専門業者に相談してみるのが最善手です。驚くほど綺麗に元通りになる可能性があります。

- メリット:

- タッチアップペイント(DIY):ヘコミがなく、ごく小さな点状・線状のキズの場合

- メリット:

- 低コスト:数千円のタッチペン代のみで済みます。

- 手軽さ:自分自身で、気になった時にすぐに対応できます。

- デメリット:

- 仕上がりはそれなり:

プロの塗装とは異なり、塗った跡が完全に分からなくなることはありません。あくまで「キズを目立たなくする」「サビを防ぐ」ための応急処置と考えるべきです。 - 色合わせの難しさ:

純正色でも、車の経年劣化により微妙な色の差が出ることがあります。

- 仕上がりはそれなり:

- 注意点:深いキズや広範囲のキズには不向きです。(DIYの詳細は後述)

- メリット:

- プロによる板金塗装:ヘコミを伴う深いキズ、広範囲のキズ、PDRでは対応できないヘコミの場合

- メリット:

- 最も確実で美しい仕上がり:

ヘコミを元の形状に戻し(板金)、周囲の色と完全に合わせた塗装(調色・塗装)を行うため、修理跡はほとんど分からなくなります。 - あらゆる損傷に対応可能:

PDRやDIYでは手に負えない、あらゆるレベルのドアパンチに対応できます。

- 最も確実で美しい仕上がり:

- デメリット:

- 高コスト:

ヘコミの大きさやキズの深さ、塗装の種類(パールホワイトなど)にもよりますが、数万円〜十数万円以上の費用がかかります。 - 修理期間が必要:

通常、数日〜1週間程度の時間が必要です。

- 高コスト:

- ポイント:信頼できる板金塗装工場を選ぶことが、仕上がりの満足度を大きく左右します。(プロのメリットは後述)

- メリット:

ドアパンチは精神的なダメージも大きいですが、損傷状態を正しく見極め、最適な修理方法を選択することが重要です。

3. ドアの深いキズと浅いキズの違い

一言で「ドアのキズ」と言っても、その深さによって、修理の緊急度、方法、そして費用は大きく異なります。キズの深さを正しく見極めることは、適切な対処をするための第一歩です。

車の塗装の構造(レイヤー)を知ろう

まず、車の塗装がどのような層で構成されているかを知っておくと、キズの深さを理解しやすくなります。一般的には、以下の4層構造になっています。

- クリア層(Clear Coat):

一番上の透明な層。塗装にツヤを与え、紫外線や酸性雨、細かな傷から下の色層を守るバリアの役割を果たします。厚さは約30〜50ミクロン(0.03〜0.05mm)。 - カラー層(ベースコート / Color Coat):

車の「色」を決める層。ソリッドカラー、メタリック、パールなどがこの層に含まれます。厚さは約10〜30ミクロン。 - プライマー層(下塗り / Primer):

カラー層の密着性を高め、防錆効果も持つ下地塗装。通常はグレーや白っぽい色をしています。厚さは約10〜30ミクロン。 - 鉄板(ボディパネル / Steel Panel):

車の骨格となる金属パネル。

浅いキズ vs 深いキズ:見分け方と特徴

この塗装構造を踏まえて、キズの深さを見分けてみましょう。

- 浅いキズ(クリア層までのキズ)

- 見分け方:

- 爪の引っかかり:

キズの上を爪で軽く撫でてみて、引っかかりを感じない、またはごく僅かな引っかかりしかない。 - 色の変化:

キズの部分が白っぽく見えることが多いですが、下地のボディカラー(色層)や、さらに下のプライマー(灰色など)、鉄板(銀色)は見えていない。 - 水をかけると消える(ように見える):

水をかけると、キズの凹凸に水が入り込み、光の乱反射が抑えられるため、一時的にキズが見えにくくなることがあります。

- 爪の引っかかり:

- 特徴:塗装の保護層であるクリア層が削れているだけの状態。見た目は気になるものの、すぐにサビが発生する心配は比較的少ないです。

- 主な原因:洗車キズ、爪やバッグによる引っ掻きキズ、木の枝が軽く触れた程度。

- 修理の方向性:DIYでのコンパウンド(研磨剤)磨きで消せる可能性が高いです。

- 見分け方:

- 深いキズ(カラー層、プライマー層、鉄板まで達したキズ)

- 見分け方:

- 爪の引っかかり:

キズの上を爪で軽く撫でると、明らかに爪が引っかかる、段差を感じる。 - 色の変化:

キズの底に、クリア層の下にあるボディカラー(色層)や、さらに下のプライマー層(灰色など)、最悪の場合は銀色の鉄板が見えてしまっている。 - 水をかけても消えない:

水をかけても、キズの見え方はほとんど変わりません。

- 爪の引っかかり:

- 特徴:塗装のバリア機能が完全に破壊され、鉄板が剥き出しになっている(またはそれに近い)状態です。放置すると、そこから水分や酸素が侵入し、サビが発生・進行するリスクが非常に高いです。

- 主な原因:ドアパンチ、縁石や壁への接触、飛び石、故意のいたずら。

- 修理の方向性:コンパウンド磨きでは絶対に消えません。タッチアップペイント(応急処置)またはプロによる板金塗装が必要です。サビを防ぐためにも、早急な対処が推奨されます。

- 見分け方:

このように、キズの深さを判断する最も簡単な方法は「爪で触ってみる」ことと「キズの底の色を見る」ことです。この診断結果によって、取るべき対応が全く変わってくるのです。

4. ドアのキズをDIYで修理するポイント

「プロに頼むほどではないけど、このキズ、やっぱり気になる…」そんな時、DIYでの修理は魅力的な選択肢です。特に浅いキズや、ごく小さな深いキズであれば、適切な方法で行えば、かなり目立たなくすることができます。

【DIY修理の主な方法】

- コンパウンド(研磨剤)を使った磨き:浅いキズ(クリア層のみ)に有効

- 原理:微細な研磨粒子で、キズの周囲のクリア層を薄く削り取り、キズの凹凸を目立たなくさせる方法です。

【必要なもの】

- コンパウンド(キズの深さに合わせて粗目〜細目〜超微粒子と使い分けるのが理想)

- マイクロファイバークロス(数枚)

- マスキングテープ(任意:キズの周囲を保護するため)

【手順のポイント】

- 徹底的な洗浄:作業前に、キズとその周辺の汚れ、砂埃を完全に洗い流し、水分を拭き取ります。(砂が残っていると、磨く際に新たなキズの原因に!)

- 少量ずつ、優しく:クロスにコンパウンドを少量つけ、力を入れずに、直線的に(円を描かない)キズとその周辺を優しく磨きます。

- 確認しながら:磨いては拭き取り、キズの状態を確認しながら、徐々に目の細かいコンパウンドに変えていきます。

- やりすぎ注意:クリア層を削りすぎると、下の色層が出てしまい、取り返しがつかなくなります。特に色の濃い車は注意が必要です。

- 限界:爪が引っかかるキズには効果がありません。

- タッチアップペイント(タッチペン):小さな深いキズ(色層・プライマー層まで)に有効

- 原理:キズの部分に、ボディ同色の塗料を筆やペンで乗せて、キズを目立たなくし、サビの発生を防ぐ方法です。

【必要なもの】

- ボディカラーに合ったタッチペン(カー用品店やディーラーで購入。カラーナンバーを要確認)

- シリコンオフ(脱脂剤)

- マスキングテープ

- 耐水ペーパー(必要に応じて:塗料の盛り上がりを平滑にするため)

- クリアーのタッチペン(仕上げ用:ツヤ出しと保護)

- コンパウンド(仕上げ用:クリアー層との段差を馴染ませるため)

【手順のポイント】

- 洗浄と脱脂:キズとその周辺を綺麗にし、シリコンオフで油分を完全に取り除きます。(油分が残っていると塗料が密着しません)

- マスキング:キズの周囲をマスキングテープで保護します。

- 塗料を「置く」感覚で:タッチペンの筆先やペン先に塗料を少量つけ、キズの溝を埋めるように、「塗る」のではなく「点々と置いていく」感覚で塗料を乗せます。厚塗りすると乾燥後に縮んで凹んだり、逆に盛り上がりすぎたりします。

- 乾燥:塗料が完全に乾くまで、数時間〜1日程度待ちます。(ドライヤーなどで無理に乾かさない)

- 重ね塗り(必要な場合):一度で埋まらない場合は、乾燥後に薄く重ね塗りします。

- クリアー塗装(推奨):カラー塗料が乾いたら、上からクリアーのタッチペンを塗布し、ツヤと耐久性を高めます。

- 仕上げ(任意):完全に乾燥(数日〜1週間後)してから、もし塗料が盛り上がっていたら、目の細かい耐水ペーパーで慎重に平滑にし、最後にコンパウンドで磨いて周囲との段差を馴染ませます。(この工程は難易度が高く、失敗のリスクも伴います)

- 最大の目的:タッチアップの主目的は、見た目を完璧に戻すことよりも、「キズから鉄板を守り、サビを防ぐ」ことにあると割り切ることも大切です。

【DIY修理の限界とリスク】

手軽さが魅力のDIYですが、以下の点を肝に銘じておく必要があります。- 完璧な仕上がりは望めない:プロの板金塗装のような「どこを直したか分からない」レベルの仕上がりは、まず不可能です。

- 色合わせの難しさ:純正色のタッチペンでも、車の退色具合によっては色が合わないことがあります。

- 失敗のリスク:コンパウンドのかけすぎで塗装を剥がしてしまったり、タッチペンの厚塗りで逆にキズが目立ってしまったりする可能性があります。

- 広範囲のキズ、ヘコミには不向き:DIYは、あくまで「ピンポイント」の小さなキズに対する対処法です。

【プロからのアドバイス】 DIYに挑戦する際は、まず目立たない場所(ドアの下部など)で練習してみることを強くお勧めします。そして、「これは自分の手に負えないな」と感じたら、傷口を広げる前に、潔くプロに相談する勇気も大切です。

関連記事:コンパウンドを使った傷消しの方法:効果的に傷を消すための完全ガイド

5. プロの鈑金塗装でドアを修理するメリット

DIYでは限界があるドアのキズやヘコミ。では、プロの鈑金塗装工場に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?それは単に「綺麗になる」というだけでなく、長期的な安心感にも繋がります。

【プロに任せるべき理由:DIYとの圧倒的な違い】

- 完璧な色合わせ(調色技術)

- プロは、単にカラーナンバーだけで色を作るわけではありません。あなたの車の現在の色(日焼けや経年変化も考慮)を、測色機(Spectrophotometer)という専門機器で正確に測定し、さらに熟練の塗装職人が長年の経験と勘を頼りに、複数の原色を微調整しながら、隣接するパネルと寸分違わぬ色を作り出します。これは、市販のタッチペンでは絶対に真似できない領域です。

- 下地処理の徹底

- 塗装の仕上がりと耐久性は、下地処理で9割決まると言っても過言ではありません。プロは、ヘコミを元の形状に戻す「板金作業」の後、

- サビの完全除去

- パテ(下地材)の適切な塗布と研磨

- プライマー(防錆・密着性向上)の塗布

- 徹底的な脱脂(油分除去) といった工程を、一切妥協せずに行います。この丁寧な下地作りが、塗装の密着性を高め、数年後の剥がれや浮きを防ぐのです。

- 専用設備による高品質な塗装

- プロの工場には、塗装ブースという、温度・湿度が管理され、ホコリをシャットアウトした専用の設備があります。この中で塗装を行うことで、空気中のゴミやホコリが塗装面に付着する(ブツになる)のを防ぎ、均一で滑らかな塗装肌を実現します。

また、スプレーガンを使った吹き付け塗装は、タッチペンのような「点」や「線」ではなく、霧状の塗料を均一な膜として重ねていくため、ムラのない自然な仕上がりになります。

最後に、高温で塗料を強制的に乾燥させる「焼き付け塗装」を行うことで、塗膜の硬度と耐久性を格段に向上させます。

「ぼかし塗装」による自然な仕上がり

パールホワイトの項でも触れましたが、修理箇所と既存の塗装との色の境目を分からなくするために、「ぼかし塗装」という技術が用いられます。これにより、「ここだけ修理しました」という違和感を完全に消し去ることが可能です。

- 修理保証による安心感

- 多くの優良な工場では、施工箇所に対して一定期間の保証(例:塗装の剥がれに対して1年間など)を付けています。万が一、後から不具合が発生した場合でも、無償で手直しをしてもらえる安心感は、プロに依頼する大きなメリットです。

- デメリットは? もちろん、プロに依頼するデメリットは「費用」と「時間」がかかることです。しかし、特に深いキズやヘコミの場合、その仕上がりの差、そして将来的なサビのリスクを考えると、初期投資としては決して高すぎるとは言えない、と私は考えています。

6. ドアのキズ修理費用と保険適用の関係

ドアのキズをプロに修理してもらうとなると、気になるのが費用です。そして、「この費用、自動車保険でカバーできないの?」という疑問も当然湧いてきます。

【ドアのキズ修理費用の相場観】

まず、修理費用はキズの状態によって大きく変動するため、一概に「いくら」とは言えません。しかし、大まかな目安として…

- 浅い線キズ(コンパウンド磨きで対応可能):数千円〜1万円程度

- 深い線キズ・小さなヘコミ(部分的な板金塗装):3万円〜8万円程度

- 広範囲のキズ・大きなヘコミ(ドア1枚の板金塗装):5万円〜15万円程度

- ドア交換が必要なほどの損傷:10万円〜(車種や部品代により大きく変動)

注意点:

- 上記はあくまで目安です。

- 塗装の種類(ソリッド、メタリック、パール、特殊カラー)によって料金は変わります。(パールホワイトなどは高額になる傾向)

- 車種(国産車か輸入車か、高級車か)によっても部品代や工賃が変わります。

- 工場の設備や技術レベルによっても料金設定は異なります。

- 自動車保険(車両保険)は使えるのか?

結論から言うと、「使える可能性はあるが、使うべきかは慎重な判断が必要」です。

使える条件:

- あなたの自動車保険に「車両保険」が付帯していること。

- その車両保険が、キズの原因(例:単独事故、当て逃げ)を補償するタイプ(一般条件)であること。(エコノミー型では対象外の場合が多い)

使うべきかの判断基準:

- 修理費用が、あなたの設定した「免責金額(自己負担額)」を上回っているか?

- (例:免責5万円で修理費4万円なら、保険金は出ないので使う意味がない)

- 保険を使った場合の「翌年からの保険料アップ額(通常3年間)」と、「自費で払う修理費(から免責額を引いた額)」を比較して、どちらの負担が大きいか?

- 保険を使うと、翌年度の等級が3等級ダウンし、さらに「事故有係数」という割増料率が3年間適用され、保険料が大幅に上がります。

- 多くの場合、数万円程度のドアのキズ修理では、この保険料アップ分の方が高くつき、「保険を使わない方がトータルで安かった」という結果になります。

【プロからのアドバイス】 ドアのキズは、比較的軽微なものが多く、修理費用も数万円〜10万円程度に収まるケースが一般的です。そのため、ほとんどの場合、車両保険は使わずに自費で修理する方が、長期的に見て経済的メリットが大きいと言えます。「保険があるから使わないと損」という考えは捨て、必ず「3年間のトータルコスト」で判断するようにしましょう。

関連記事:ドア修理の費用相場とコストを抑える方法

7. ドアのキズがサビになる前に修理する重要性

ドアに付いた深いキズ。「まあ、見た目が悪いだけだし、そのうち直せばいいか…」と安易に考えて放置していませんか? それは、あなたの愛車にとって、時限爆弾のスイッチを押してしまったのと同じくらい危険な行為かもしれません。

なぜ、キズがサビに繋がるのか? そのメカニズム

- 塗装バリアの破壊:

車の塗装はクリア層、カラー層、プライマー層という何層ものバリアで、その下にある鉄板を守っています。深いキズは、このバリアを突き破り、鉄板を剥き出しにしてしまいます。 - サビの発生条件:

鉄がサビるためには、「水」と「酸素」が必要です。キズによって剥き出しになった鉄板は、雨水や空気中の湿気に直接さらされることになります。 - サビの進行:

一度サビが発生すると、それはまるで「鉄のガン細胞」のように、塗装膜の下で静かに、しかし確実に広がっていきます。

サビを放置すると、どうなるのか?

- 見た目の悪化:

最初は小さな茶色い点だったサビが、徐々に広がり、塗装面を内側から押し上げて水ぶくれのように膨らませたり(ブリスター)、最終的には塗装が剥がれ落ちて、赤茶色のサビが露出したりします。 - 修理費用の増大:

表面的なサビなら、削り落として再塗装すれば済みますが、サビが進行し、鉄板の内部にまで深く浸食してしまうと、その部分を完全に除去しなければなりません。

場合によっては、サビで穴が開いてしまい、鉄板を切り貼りする大掛かりな溶接作業が必要になったり、最悪の場合はドアパネル自体の交換が必要になったりします。こうなると、当初のキズ修理費用の数倍〜十数倍の費用がかかることも珍しくありません。

- 強度の低下・安全性の問題:

ドアは、側面衝突時の乗員保護という重要な役割も担っています。サビによって鉄板の強度が低下すると、万が一の事故の際に、本来の保護性能を発揮できなくなる可能性も否定できません。 - 査定額の大幅ダウン:

言うまでもありませんが、サビが発生している車は、中古車市場での価値が著しく低下します。 - 特にドアはサビやすい?

ドアは、ボディサイドの垂直な面であり、雨水が溜まりやすい下部の水抜き穴や、内部構造が複雑なため、一度水分が侵入すると乾燥しにくいという特徴があります。そのため、キズから発生したサビが進行しやすい箇所と言えます。

結論:深いキズは、時間との勝負! 爪が引っかかるような深いキズ、特に鉄板が見えてしまっているキズを見つけたら、「できるだけ早く」、少なくとも応急処置(タッチアップなど)をするか、プロに相談することが、将来の大きな後悔と出費を防ぐための、最も重要なアクションです。

関連記事:ドア修理と塗装の関係を徹底解説

8. ドアの塗装剥がれを防ぐメンテナンス方法

ドアのキズがサビに繋がるのと同様に、小さなキズや塗装の劣化を放置すると、そこから塗装がパリパリと剥がれてくる「塗装剥がれ」に発展することがあります。特に、紫外線や酸性雨の影響を受けやすいボンネットやルーフ、そしてドアの上部などで発生しやすいトラブルです。

塗装剥がれは、一度発生してしまうと、その部分だけでなく、周辺を含めて広範囲に再塗装が必要になるため、修理費用が高額になりがちです。だからこそ、「剥がれる前」の予防メンテナンスが非常に重要になります。

塗装剥がれを防ぐための日常メンテナンス

【定期的な洗車:汚れは塗装の「敵」】

- ボディに付着した汚れ(泥、砂、鳥フン、虫の死骸、花粉、黄砂、鉄粉など)は、単に見た目が悪いだけでなく、塗装面に化学的なダメージを与えたり、水分を保持してサビを誘発したりします。

- 理想は1〜2週間に1回、少なくとも月に1回は洗車を行い、これらの「攻撃因子」を洗い流すことが、塗装の健康を保つ基本です。

- 洗車方法の注意点:ゴシゴシ擦るのではなく、たっぷりの泡で優しく洗い、十分にすすぎ、柔らかいクロスで水分を拭き取ること。

【ワックスやコーティング:塗装の「鎧」】

- 洗車後の綺麗な塗装面に、ワックスやコーティング剤を塗布することは、塗装剥がれ防止に非常に効果的です。

【効果】

- 保護膜の形成:塗装面の上に薄い保護膜を作り、紫外線、酸性雨、汚れの直接的な攻撃から塗装を守ります。

- 撥水効果:水を弾くことで、水滴がボディに留まりにくくなり、ウォータースポット(水シミ)や、水垢によるダメージを防ぎます。

- UVカット効果:製品によっては、紫外線を吸収・反射する成分が含まれており、色あせやクリア層の劣化を防ぐ効果が期待できます。

【頻度の目安】

- 固形ワックス:効果持続期間は比較的短いため、1〜2ヶ月に1回程度。

- 簡易コーティング剤(スプレータイプなど):洗車ごとに手軽に施工できるものが多いです。

- プロ施工のガラスコーティング・セラミックコーティング:初期費用は高いですが、1年〜数年間効果が持続し、高い保護性能を発揮します。

小さなキズの早期発見・早期補修

洗車の際に、ドアエッジ(ドアの縁)やドアノブ周り、ボディ下部などに、新たな飛び石キズや擦り傷がないかをチェックする習慣をつけましょう。

もし、塗装が欠けて下地が見えているような小さなキズ(チップ)を見つけたら、サビが発生する前に、タッチアップペイントで応急処置をしておくことが、塗装剥がれへの進行を防ぐ上で非常に重要です。

これらの地道なメンテナンスが、数年後の塗装の状態に、確実に大きな差を生み出します。

9. 修理後のドアの開閉チェックのポイント

鈑金塗装でドアを修理した場合、それは単に外観を元通りにするだけでなく、ドアパネルそのものを取り外したり、内部の部品(パワーウィンドウのモーターやレギュレーター、ドアロックアクチュエーター、スピーカーなど)を一度分解して、再度組み付けたりする作業を伴います。

そのため、納車時には、外観の仕上がりだけでなく、ドアとしての基本的な機能が修理前と変わらず(あるいはそれ以上に)正常に作動するかを、必ず自分の手で確認する必要があります。

修理後のドア・機能チェックリスト

- 開閉のスムーズさ

- 開ける時:ドアハンドルを引いてから、ドアがスムーズに、引っかかりなく開くか。途中で「ゴリッ」とか「ギシッ」といった異音はしないか。

- 開いた状態の保持:ドアを開けた途中で手を離しても、その位置でちゃんと止まるか。(ヒンジのストッパーが機能しているか)

- 閉める時:軽く押しただけで、「カチャッ」とスムーズに閉まるか。半ドアになりやすくないか。力を入れないと閉まらない、ということはないか。閉まる瞬間に「バタン!」と大きな音や衝撃はないか。

- パネルの建付け・隙間(チリ)

- ドアを閉めた状態で、ドアパネルとボディ本体(フロントフェンダー、リアドア、ルーフ、サイドシル)との隙間(チリ)が、上下左右で均一になっているかを指でなぞって確認します。

- また、ドアパネルの表面が、隣のパネルよりも出っ張っていたり、逆に凹んでいたりしないか(面が合っているか)も確認しましょう。

- パワーウィンドウの動作

- 運転席の集中スイッチと、そのドア自体のスイッチの両方で、窓がスムーズに、異音なく、最後まで上がり下がりするかを確認します。

- オート機能(スイッチを一度深く押す/引く)も正常に作動するかチェックしましょう。

- ドアロック・キーレスエントリーの動作

- 集中ドアロック:運転席のスイッチで、全てのドアが施錠・解錠されるか。

- キーレス(リモコンキー):リモコンで施錠・解錠ができるか。アンサーバック(ハザード点滅や音)は正常か。

- スマートキー:ドアハンドルに触れるだけで施錠・解錠ができるか(装備されている場合)。

- 物理キー:念のため、物理的なキー(鍵穴に差し込むタイプ)でも施錠・解錠ができるか確認しておくと万全です。

- ドア内部の機能

- スピーカー:オーディオを鳴らしてみて、修理したドアのスピーカーから正常に音が出ているか。ノイズや音割れはないか。

- カーテシランプ/ドアミラー下のウェルカムランプ:ドアを開けた時に、足元などを照らすランプが点灯するか(装備されている場合)。

- ドアミラー:電動調整、電動格納、ミラーヒーター、ウインカー付きミラーなどの機能が、修理前と同様に全て正常に作動するか。

- ウェザーストリップ(ゴムシール)の密着

- ドアを閉めた状態で、ドアとボディの間にある黒いゴムシール(ウェザーストリップ)が、ねじれていたり、浮いていたり、挟み込まれていたりしないかを確認します。ここが不完全だと、雨漏りや風切り音の原因になります。

なぜ、これらのチェックが必要なのか? 修理の過程で、これらの部品は一度取り外され、再度組み付けられます。その際に、配線の接続忘れ、ボルトの締め忘れ、部品の取り付け位置のズレなどが起こる可能性は、ゼロではないからです。納車時にしっかりと確認しておくことで、後々の「あれ、動かない…」を防ぐことができます。

10. ドアのキズを防ぐための駐車時の工夫

ドアのキズ、特に悩ましいドアパンチの多くは、残念ながら「駐車場」で発生します。しかし、少しの工夫と意識で、そのリスクを大幅に減らすことが可能です。愛車を無用なキズから守るための、駐車時の「防御術」を身につけましょう。

キズのリスクを最小限にする駐車テクニック

- 「場所選び」が9割:駐車スペースの吟味

- 最優先は「角(カド)」:

駐車場の一番端(壁際や柱の隣)のスペースを選びましょう。これにより、隣接する車が片側だけになり、ドアパンチのリスクが単純計算で半分になります。 - 「遠くても、広く」の法則:

スーパーやショッピングモールの入り口近くは、車の出入りが激しく、狭いスペースに無理やり停める人も多いため、リスクが高まります。多少歩くことになっても、場内の奥の方にある、比較的空いていて、隣との間隔が広いスペースを選ぶのが賢明です。 - 「隣人」を選ぶ意識:

可能であれば、隣に停まっている車も観察しましょう。極端に大きな車、車内が散らかっている車、見るからに手入れが行き届いていない古い車などの隣は、残念ながらドアパンチを受ける(あるいは、与えてしまう)リスクが相対的に高い、と考えることもできます。(これはあくまで傾向であり、偏見ではありません) - 傾斜地を避ける:

傾斜のある場所に停めると、ドアが意図せず勢いよく開いてしまったり、逆に重くて閉めづらかったりするため、自分自身が加害者になるリスク、あるいは隣の車が加害者になるリスクが高まります。できるだけ平坦な場所を選びましょう。

- 最優先は「角(カド)」:

- 「停め方」の工夫:数センチの配慮

- 枠線の真ん中に、まっすぐ停める:

基本的なことですが、左右どちらかに偏って停めると、隣の車とのスペースが狭くなり、乗り降りの際にドアパンチのリスクを高めます。 - ドアミラーを畳む習慣:

駐車時にドアミラーを畳むだけで、通路を歩く人や自転車との接触リスク、そして隣の車との距離感をわずかに広げる効果があります。

- 枠線の真ん中に、まっすぐ停める:

- 「自分自身」と「同乗者」への意識づけ

- 開ける前の「目視」と「一声」:

自分がドアを開ける前、そして同乗者(特に後部座席の子供)がドアを開ける前に、「隣の車(あるいは壁)は大丈夫?」と一瞬立ち止まって周囲を確認する、声をかける習慣をつけましょう。 - 強風時の注意:

風が強い日は、ドアが風にあおられて予想以上に大きく開いてしまうことがあります。ドアハンドルをしっかりと握り、ゆっくりと開けるように意識しましょう。

- 開ける前の「目視」と「一声」:

- 物理的な防御策:アイテムの活用

- ドアエッジプロテクター(モール):

ドアの縁に付けることで、自分が壁などにぶつけてしまう「自損」を防ぐ効果があります。 - 乗り降りの際の気遣い:

荷物を持っている時や、狭い場所での乗り降りの際は、ドアを全開にせず、必要最小限の角度で開閉するように心がけましょう。

- ドアエッジプロテクター(モール):

これらの工夫は、一つひとつは小さなことかもしれません。しかし、日々の駐車でこれらの「ちょっとした配慮」を積み重ねることが、あなたの愛車のドアを、予期せぬキズから守るための、最も確実で効果的な方法なのです。

関連記事:ドアのヘコミ修理と板金塗装のすべて|失敗しないための完全ガイド

愛車のドアをキズから守り、輝きを維持するために

車のドアは、私たちが愛車と接する上で最も頻繁に触れる部分であり、同時に、様々な外的要因によってキズつきやすい、非常にデリケートな部分でもあります。

これまで見てきたように、ドアのキズの原因は、駐車場での不運な出来事から、日常の何気ない不注意、さらには走行中のアクシデントまで、実に多岐にわたります。そして、そのキズの深さによって、取るべき対処法(DIYかプロか)、そして放置した場合のリスク(サビの発生)が大きく異なることをご理解いただけたかと思います。

重要なのは、以下の3つのステップを意識することです。

- 予防:

まず、キズの原因を知り、駐車場所の選定や乗降時の注意、保護アイテムの活用など、キズを「付けさせない」ための最大限の努力を日頃から行うこと。 - 早期発見・早期対処:

それでも付いてしまったキズに対しては、その深さを冷静に見極め、特に深いキズ(鉄板が見えているキズ)はサビが発生する前に、迅速に対処すること。 - 適切な修理選択とメンテナンス:

修理が必要な場合は、DIYの限界とプロのメリットを理解し、最適な方法を選択すること。そして、修理後も油断せず、正しいメンテナンス(洗車、ワックスがけのタイミングなど)を行うことで、その美しさを長く維持すること。

もし、あなたが今、愛車のドアのキズについて悩んでいる、あるいはこれからキズを防ぎたいと考えているなら、まずは次のアクションから始めてみませんか?

- 今日から、スーパーなどで駐車する際に、「どこに停めるのが最も安全か?」を数秒だけ考えてみてください。

入り口からの距離よりも、「隣とのスペース」を優先する意識を持つだけで、ドアパンチのリスクは確実に減らせます。 - 次の洗車の際に、ご自身の車のドアのエッジ(縁)やドアノブ周りを、指でなぞるようにして、小さな塗装の欠け(チップ)がないかチェックしてみてください。

もし見つけたら、サビる前にタッチペンで保護してあげるだけで、将来の高額な修理を防げるかもしれません。

これらの小さな意識と行動の積み重ねが、あなたの愛車のドアを、そして車全体の価値を、確実に守ることに繋がります。ぜひ、今日から実践してみてください

- 駐車場での「ドアパンチ」

- 鈑金修理後のメンテナンスと注意点[2025.12.14]

-

ピカピカになって戻ってきた愛車を見て、ホッと胸をなでおろしていることでしょう。あの忌まわしい傷やヘコミが消え、ようやく日常が戻ってきたと感じているかもしれません。しかし、ここで「修理完了=すべて元通り」と考えてしまうのは、実は少し早いのです。

鈑金修理、特に塗装を伴う修理を終えた直後の車は、例えるなら大きな手術を終えたばかりの、非常にデリケートな状態です。人間の手術後にも「リハビリ」や「養生」が必要なように、車にも元通りの耐久性を取り戻すための「慣らし期間」が欠かせません。見た目は完璧に仕上がっていても、その内側、特に塗装膜は、まだ本来の硬さや耐久性を完全には発揮していないのです。

私自身、長年この業界でお客様の修理に立ち会ってきましたが、修理直後の「どう扱えばいいの?」という不安な時期の過ごし方こそが、その輝きを1年後、5年後まで維持できるかの大きな分かれ道だと痛感しています。「いつから洗車していいの?」「ワックスは?」「またすぐ壊れたりしない?」そんなあなたの当然の疑問に、プロの視点から具体的にお答えしていきます。せっかく時間とお金をかけて取り戻した愛車の美しさを、本当の意味で「あなたのもの」にするための、修理後メンテナンスの完全ガイドです。

目次

1.鈑金修理後にやるべきチェックリスト

2.修理後に再発しやすいトラブルとは?

3.修理部分を長持ちさせるためのメンテナンス

4.塗装面のワックスがけのタイミング

5.修理後に再び傷をつけないための対策

6.鈑金修理後に洗車する際の注意点

7.経年劣化による色あせの防止方法

8.保証期間内に修理の仕上がりを確認する

9.鈑金修理後のアフターサービスを活用する

10.メンテナンスを怠るとどうなる?長期的な影響1. 鈑金修理後にやるべきチェックリスト

修理から戻ってきた愛車。本来は納車時に担当者と立ち会いの下で確認すべきですが、もし見逃していても、日常生活の中でこそ気づけるポイントがあります。これを私は「オーナーズチェック」と呼んでいます。修理後の安心を確実にするために、以下のリストに沿って、ぜひご自身の目で愛車を診断してみてください。

納車直後〜1週間以内に確認したいチェックリスト

仕上がりの外観チェック(晴れた日の屋外で)

色の違い:修理したパネル(例:ドア)と、隣接する元のパネル(例:フロントフェンダーやリアドア)の色味に違和感はありませんか?蛍光灯の下と太陽光の下では色の見え方が全く異なります。必ず屋外で、晴れた日に、真正面からだけでなく、斜めからすかすように見て確認しましょう。

塗装面の肌(「ハダ」):塗装面に、ゆずの皮のような細かな凹凸(業界用語で「ゆず肌」)が、他のパネルと比べて極端に強く出ていませんか?また、塗装の表面を斜めから見たとき、内部にホコリやゴミが混入した小さな点(「ブツ」)がないかを確認します。

ツヤ(光沢):修理箇所の光沢が、他の部分と比べて不自然に鈍かったり(「ツヤ引け」)、逆にそこだけ不自然にギラギラと輝きすぎていたりしませんか?全体の調和が取れているかが重要です。

チリ(パネル同士の隙間):交換したドアやバンパーと、ボディ本体との隙間(これを「チリ」と呼びます)が、左右で均等になっていますか?指を入れてみて、極端に広い、または狭い箇所はないかチェックしましょう。

機能の動作チェック

電装品:修理箇所周辺のライト、ウインカー、センサー類は正常に作動しますか?これは非常に重要です。

(例:ドア修理なら)パワーウィンドウのオート機能、ドアロック、キーレスエントリー、スピーカー、ドアミラーの調整・格納機能。

(例:バンパー修理なら)フォグランプ、コーナーセンサー、クリアランスソナー、場合によっては自動ブレーキ関連のセンサー。

開閉の確認:修理したドア、ボンネット、トランクなどが、引っかかることなくスムーズに開閉できるか。また、半ドアにならずにきちんと閉まるか、異音はしないかを何度も確認します。

走行中のチェック

異音:走行中に、修理箇所周辺から「カタカタ」「ミシミシ」「コトコト」といった、以前はなかった異音やガタつきは聞こえませんか?オーディオを消し、窓を少し開けて注意深く聞いてみましょう。

走行安定性:足回りやフレーム(骨格部分)の修理を行った場合は特に重要です。安全な直線道路で、ハンドルが左右に取られたり、まっすぐ走らなかったりすることはないか、確認しましょう。

雨の日のチェック(最重要)

雨漏り:修理後、初めての雨の日、あるいはホースで水をかけた時(洗車時)は、修理したドアや窓の周辺、トランク内部から水が染み込んでいないか、必ず確認してください。フロアマットをめくってみて、その下が湿っている場合は赤信号です。これはウェザーストリップ(黒いゴムシール)の取り付け不備などで起こる可能性があります。

これらの項目は、プロの整備士が最終確認しているはずですが、オーナーであるあなた自身が日常使いの中で「あれ?」と感じる違和感こそが、不具合を早期に発見する最大のセンサーとなります。

関連記事:車の鈑金修理で失敗しないために知っておくべき10の注意点

2. 修理後に再発しやすいトラブルとは?

「一度直したのだから、もう大丈夫」と心の底から信じたいところですが、鈑金修理は非常に高度な技術を要する「手作業」です。残念ながら100%完璧とはいかないケースも存在します。特に注意すべき、修理後に発生しやすい代表的なトラブルを知っておくことで、早期発見・早期対応が可能です。

塗装関連のトラブル(最も多い)

パテ痩せ:ヘコミを埋めるために使用したパテ(下地用の粘土のようなもの)が、塗装内部の溶剤が完全に抜ける過程で、数ヶ月後〜半年後にわずかに収縮(痩せる)ことがあります。すると、修理箇所がうっすらと波打ったり、凹んで見えたりする現象が発生します。これは、ある程度はやむを得ない側面もありますが、あまりに顕著な場合は下地処理の技術的な問題かもしれません。

塗装の浮き・剥がれ:これは明確な作業ミスです。塗装前の下地処理(鉄板のサビ取り、油分を取り除く脱脂、塗料の密着性を高める足付け作業)が不十分だった場合に、塗装膜が鉄板から浮き上がり、水ぶくれのようになったり、パリパリと剥がれてきたりします。

色ムラ・ツヤ引け:納車時には完璧に見えても、塗装の硬化が進む過程(数週間〜数ヶ月)で、修理箇所のツヤが引けてくすんで見えたり、元の色との違いがより際立ってきたりすることがあります。

部品取り付け関連のトラブル

雨漏り:前述の通り、ガラスやドア周りのウェザーストリップ(ゴムシール)の取り付け不備、あるいはシーリング(隙間を埋める充填剤)の施工不良によって発生します。トランクのスペアタイヤハウスの底や、後部座席の足元が湿っていないか、要チェックです。

異音・ガタつき:バンパーやヘッドライト、ドアの内張りなどを固定している樹脂製のクリップやネジが、正しく取り付けられていない、または不足している(折れたままになっている)と、走行中の振動で「カタカタ」「ビリビリ」といった不快な異音が発生します。

機能関連のトラブル

電装品の動作不良:修理のために一度取り外したセンサーや配線のコネクター(接続部分)が、しっかりと奥まで差し込まれていない(半挿し)、あるいは配線を内張りに噛み込んでしまっていると、接触不良を起こして警告灯が点灯したり、関連機能が動かなくなったりします。

これらのトラブルの多くは、その修理工場の「保証」の対象となる可能性が極めて高いです。「こんなものかな?」と我慢したり、諦めたりしないでください。少しでも異常を感じたら、すぐに修理を依頼した工場に連絡することが何よりも重要です。

3. 修理部分を長持ちさせるためのメンテナンス

せっかく高額な費用をかけて美しく蘇った愛車。その状態を1日でも長く、1年でも長く維持するためには、修理直後ならではの「特別な配慮」が欠かせません。手術後の患者をいたわるように、愛車にも優しく、丁寧に接してあげましょう。

修理後1ヶ月間は「絶対安静」期間と心得る

物理的な刺激を徹底的に避ける:塗装が「完全硬化」するまでは、人間の皮膚でいう「かさぶた」が取れた直後のような、非常にデリケートな状態です。この時期に、自動洗車機の高速回転するブラシなどは論外です。硬いタオルでゴシゴシ擦るのも、一瞬で細かい傷だらけになる原因となります。

化学的な刺激を徹底的に避ける:強力なアルカリ性や酸性の洗剤(虫取りクリーナーや鉄粉除去剤など)の使用は厳禁です。また、コンパウンド(研磨剤)入りのワックスや、DIY用の硬化型コーティング剤の使用も絶対に避けてください。これらは、まだ柔らかい塗装面を痛めたり、塗装内部の溶剤の正常な揮発を妨げたりして、深刻なトラブルの原因になります。

長期的に美観を保つための基本的な心構え

汚れを「こびりつかせない」こと これが最も重要です。鳥のフン、虫の死骸、樹液などは、塗装(特にデリケートな再塗装面)にとって「猛毒」と呼んでも過言ではありません。これらに含まれる酸やタンパク質が塗装膜を侵食し、数日放置しただけでシミやクレーターを作ってしまいます。

対処法:見つけたら、可能な限りその日のうちに、水で濡らして固く絞った柔らかい布(マイクロファイバークロスなど)で、絶対に擦らずに、優しくつまみ上げるか、押し当てて拭き取ることを徹底してください。

塗装の二大天敵「紫外線」と「酸性雨」から守る 塗装の劣化、特に色あせを引き起こす最大の要因は、この二つです。

屋根付き駐車場(カーポート)に保管するのが、最も効果的かつ確実な対策です。物理的にこれらを遮断するに越したことはありません。

それが難しい場合は、高品質なボディカバーをかけるのも有効な手段です。ただし、注意点もあります。風が強い日にカバーがバタつくと、カバーとボディの間に入り込んだ砂埃がヤスリの役目を果たし、逆にボディを傷だらけにしてしまう(カバー傷)リスクがあるのです。車体にぴったりフィットし、裏地が柔らかい素材のものを選ぶ必要があります。

この「安静期間の遵守」と「外的要因からの徹底的な保護」。この2つを徹底するだけで、修理箇所の耐久性と美観は、数年後に大きな差となって現れます。

4. 塗装面のワックスがけのタイミング

「ピカピカになったから、さらにワックスをかけて、この輝きを閉じ込めたい!」その気持ち、愛車家として痛いほどわかります。ですが、これこそが、修理後に最も多くの人が犯してしまう、取り返しのつかない失敗の一つなのです。

結論から言うと、鈑金塗装後のワックスがけ(特に固形や半練りの油性ワックス)は、最低でも1ヶ月間は絶対に我慢してください。 (※これはあくまで最低ラインです。工場の塗装設備(焼き付け温度)や使用する塗料の種類、季節(気温)によっては「2週間でOK」という場合もありますし、より慎重を期すなら「3ヶ月」待つべきという意見もあります。必ず納車時に「ワックスはいつから大丈夫ですか?」と担当者に確認しましょう。)

なぜ待たなければならないのか? その化学的理由

鈑金塗装で使われる塗料(特に上塗りのクリア塗料)は、工場での「焼き付け乾燥」を経て納車されます。しかし、この時点ではまだ表面が固まったに過ぎません。

塗装膜の内部では、塗料を希釈するために使われた溶剤(シンナー成分)が、その後も数週間から数ヶ月という長い時間をかけて、ゆっくりと空気中に揮発(気化)していくプロセスが続きます。

この溶剤が完全に抜けきり、塗料の分子同士が強固に結合し、塗装膜が芯から硬くなることを「完全硬化」と呼びます。

もし、この「完全硬化」の前にワックス(特に油性の固形ワックス)を塗り込んでしまうと、どうなるでしょうか?それは、溶剤が抜け出るための「毛穴」に、油でできたベッタリとしたフタをしてしまうことと同じなのです。

行き場を失った溶剤は塗装膜の内部に留まり続け、結果として塗装が内部から膨れ上がったり(ブリスター)、縮んだり(リフティング)、表面のツヤがなくなったり(ツヤ引け)といった、深刻かつ修復不可能なトラブルを引き起こす原因となってしまうのです。

【プロの視点:コーティングはもっと危険?】

ワックス以上に注意が必要なのが、市販のDIY用コーティング剤、特に「ガラス系硬化型」と呼ばれるタイプです。これらは塗装面に強力なガラス質の被膜を形成するため、ワックス以上に強固なフタとなり、溶剤の揮発を完全に妨げてしまいます。 もし、どうしてもコーティングを施工したい場合は、絶対に自己判断で行わず、修理を依頼した工場、またはコーティングの専門ショップに「鈑金塗装を〇月〇日に行ったのだが、いつから施工可能か」と必ず相談してください。プロは塗装の状態を専用の機器などで診断し、最適なタイミング(場合によっては、塗装面を優しく整える「肌調整」という研磨作業を行った上で)で、塗装の呼吸を妨げにくいプロ用のコーティング剤を選んで施工してくれます。関連記事:塗装剥げの原因と防ぐためのポイント|車の美しさと価値を守るメンテナンス完全ガイド

5. 修理後に再び傷をつけないための対策

これは技術的な問題であると同時に、非常に興味深い「心理的な問題」でもあります。信じがたいかもしれませんが、「修理したばかりの場所を、また同じように擦ってしまった」というケースは、修理工場の「あるある」として、本当によく聞く話なのです。

- 「車両感覚」のズレとリセット

これが最も多い原因です。数日間から数週間、修理のために愛車を預け、その間、代車(いつもと違う車)を運転していたことで、あなたの体に染み付いていたはずの愛車に対する「車両感覚(車幅、前後の長さ、内輪差)」が、微妙にリセットされてしまっているのです。頭では分かっていても、体がいつもの感覚で運転してしまい、「あ!」と思った時にはもう遅い、というわけです。 - 「怖い」という意識の薄れ(慣れ)

一度ぶつけて修理したことで、「なんだ、またぶつけても、お金を払えば直せるじゃないか」という、無意識の油断や「慣れ」が生まれてしまっていることもあります。あのぶつけた瞬間のショックと、修理代の請求書を見た時の痛みを鮮明に思い出し、改めて緊張感を持ち直すことが重要です。

具体的な再発防止策- 駐車場所を戦略的に選ぶ

スーパーやショッピングモールの駐車場では、多少入り口から歩くことになっても、一番端の、隣に車が来ない(あるいは片側だけ)のスペースを選びましょう。これは、あなたがぶつけるリスクだけでなく、他人にぶつけられる「ドアパンチ」のリスクを最小限にするための、最も効果的な防衛策です。 - 「ヒヤリハット地点」での再認識

自宅の車庫入れ、近所の狭い路地、通勤ルートの曲がり角など、あなたが以前「ヒヤリ」とした経験のある場所を、あえていつも以上にゆっくりと、ミラーと目視で「ここが限界だな」「タイヤは今ここを通っているな」と確認しながら通過してみましょう。失われた車両感覚を取り戻すための、良いリハビリになります。 - 運転支援システム(センサー類)への過信を捨てる

コーナーセンサーやバックモニター、アラウンドビューモニターは、非常に便利なものですが、決して万能ではありません。センサーには必ず死角があり、低い障害物や細いポールには反応しないことも多々あります。修理費用という高い授業料を払った今こそ、「最後は自分の目視」という運転の基本中の基本に立ち返ることが、何よりの再発防止策となるのです。

6. 鈑金修理後に洗車する際の注意点

修理後のデリケートな塗装面。とはいえ、酸性雨に打たれた後や、鳥フン、黄砂などを放置するわけにもいきません。洗車は必要ですが、その「やり方」が、修理箇所の寿命を大きく左右します。

修理後の洗車・絶対に守るべき3つの鉄則

1.最低1〜2週間は「自動洗車機」を絶対禁止する これは何度も言いますが、非常に重要です。塗装が完全硬化する前に、あの高速で回転するナイロンブラシや硬いスポンジブラシで擦られるなど、もはや拷問に等しい行為です。無数の細かい傷(洗車傷)が入り、一瞬で光沢が失われてしまいます。個人的には、修理箇所に限らず、1ヶ月を過ぎても(できれば永久に)手洗いをお勧めします。

2.「高圧洗浄機」は、距離と角度に細心の注意を払う 家庭用の高圧洗浄機も、想像以上に水圧が高いものです。特に、修理したパネルの継ぎ目(チリの部分)や、塗装のエッジ部分(角)に近距離から集中的に噴射すると、その衝撃で水が内部に侵入し、そこから塗装がベリッと剥がれるきっかけになることがあります。必ずボディから1メートル以上は離して、広範囲に、塗装面に対して直角ではなく斜めから噴射するように使いましょう。

3.「たっぷりの泡」と「一方通行の優しさ」で手洗いする もし修理後2〜3週間経って、どうしても汚れが気になりシャンプー洗車をする場合は、以下の「プロが実践する手順」を守ってください。

① 予洗い:まずはたっぷりの水(ホースの水で十分)で、ボディ全体の表面に乗っている砂やホコリを、絶対に擦らずに「水圧だけ」で徹底的に洗い流します。これが一番重要です。

② 泡立て:バケツでカーシャンプーを(できれば高圧洗浄機の泡用ノズルで)メレンゲのようにしっかりと泡立てます。この泡がクッションとなり、傷を防ぎます。

③ 洗い:柔らかい洗車スポンジ(ムートンなどが最適)にその泡をたっぷりと含ませ、ボディの上を力を入れずに滑らせるように洗います。この時、円を描くようにゴシゴシ擦るのはNGです。上から下へ、必ず一方通行で優しく撫でるように洗います。

④ すすぎ:洗剤が乾く前に、すばやく、泡が完全に消えるまでたっぷりの水で洗い流します。

⑤ 拭き上げ:吸水性の高い柔らかいマイクロファイバークロス(セーム皮でも可)を使い、ゴシゴシと擦らずに「ボディの上に広げて、優しく押し当てる」ようにして水分を吸い取ります。

言うまでもありませんが、炎天下での洗車は、水滴がレンズ代わりになって塗装面を焼き付ける「ウォータースポット」の最大の原因になるため、必ず日陰や涼しい時間帯(早朝や夕方)に行いましょう。

関連記事:板金塗装の耐久性、どこまで追求できる?寿命を延ばす秘訣と日常のケア

7. 経年劣化による色あせの防止方法

鈑金修理で最も職人の腕が問われ、そして最もクレームになりやすいのが「調色(色合わせ)」です。優れた職人は、あなたの車の現在の色(新車時から数年経ち、経年劣化で僅かに色あせた状態)を完璧に見極め、何十種類もの原色をコンマ数グラム単位で調合し、寸分違わぬ色を再現します。

しかし、ここには非常に厄介な、時間差攻撃のような問題が潜んでいます。それは、「元の塗装(古い)」と「再塗装(新しい)」とでは、その後の「色あせ(退色)の進行スピード」が異なるという問題です。

新品の塗装は、最初は完璧に色が合っていても、塗膜が若く安定していないため、元の塗装部分よりも紫外線などの影響を受けやすい傾向にあります。その結果、数年経つと「修理したパネルだけが、他よりも早く白っぽく色あせてしまった」という、逆転現象が起こりうるのです。

色あせを防ぎ、色の差を長期間にわたって目立たせないための対策

最大の敵「紫外線(UV)」を徹底的にブロックする これが、あらゆる対策に勝る、最も効果的で根本的な解決策です。屋根付きのガレージやカーポートでの保管は、色あせ防止において絶対的なアドバンテージとなります。紫外線を浴びる総量を減らすことこそが、塗装の寿命を延ばす絶対的な鍵なのです。

UVカット効果のある高品質なコーティングの施工 塗装が完全硬化した後(工場と相談の上、最低でも1ヶ月〜3ヶ月後が目安)、プロによる高品質なガラスコーティングやセラミックコーティングを施工するのは非常に有効です。これらのコーティング層は、それ自体が犠牲となって紫外線を吸収・反射し、その下にあるデリケートな再塗装面本体へのダメージを大幅に軽減してくれます。

塗装面にダメージを蓄積させない「守りのメンテナンス」 酸性雨や鳥フン、黄砂、工場地帯の鉄粉といった汚染物質は、放置すると塗装面で化学反応を起こし、そこから局所的に劣化(シミ、クレーター、サビ)が始まります。こまめな(ただし優しい)洗車は、単に美観を保つためだけでなく、塗装のバリア機能を維持し、寿命を延ばすためにも不可欠な作業なのです。

関連記事:塗装後のメンテナンスと長持ちさせる方法

8. 保証期間内に修理の仕上がりを確認する

高額な費用を支払う鈑金修理には、通常「修理保証」が付帯しています。これは、修理工場の技術力と品質に対する自信の表れであり、万が一、作業に不備があった場合に無償で再修理を約束するという、消費者にとって非常に重要な「お守り」です。

まずは「保証書」の存在と期間を確認しよう 納車時に受け取った「整備明細書」や「保証書」を今すぐ確認してください。そこに、「修理箇所(板金・塗装)について、施工日より1年間」や「塗装面のツヤ引け・剥がれについて、6ヶ月間」といった形で、保証の対象範囲と期間が具体的に明記されているはずです。もし、そんな書類は受け取っていない、あるいは口約束だけだった、という場合は、すぐに工場に連絡して書面での発行を求めましょう。

保証期間は「お試し期間」であると心得る この保証期間は、あなたが修理の仕上がりを厳しくジャッジし、その品質を見極めるための「お試し期間(クーリングオフ期間)」だと考えてください。この期間内に、「パテ痩せ」「塗装の浮き」「雨漏り」といった、初期不良とも言えるトラブルが発生しないかを、特に注意深く観察する必要があります。

「あれ?」と違和感を覚えたら、即連絡する 「もう少し様子を見よう」は、残念ながら一番やってはいけない判断です。人間の記憶は曖 …(あいまい)になり、保証期間もいつの間にか過ぎてしまいます。「なんか塗装が波打ってきた気がする」「雨の日にトランクマットが湿っている」といった違和感を覚えたら、すぐにその状況をスマートフォンで写真や動画に撮り、日付と共に修理工場へ連絡してください。証拠を残すことが何より重要です。「保証期間内なので、一度点検してもらえませんか?」と伝えれば、誠意のある工場なら必ず対応してくれるはずです。

9. 鈑金修理後のアフターサービスを活用する

優れた修理工場は、車を直して返したら「さようなら」ではありません。彼らは、あなたの愛車の「かかりつけ医」として、その後の経過を見守り、長期的な信頼関係を築きたいと考えています。(そうでない工場は、残念ながら「その場限り」の付き合いと考えた方が良いかもしれません)

その、信頼できる工場の姿勢の表れが、「アフターサービス」の充実度です。

1ヶ月(または3ヶ月)無料点検の案内 納車後、塗装が落ち着いてきた頃合いを見計らって、「修理箇所の馴染み具合や、取り付けた部品のボルトの緩みがないか、無料で点検しますよ」といったサービスを提供している工場も多いです。これは、工場側にとっても自分たちの作業品質を再確認できるメリットがあり、ユーザーにとっては絶大な安心材料となります。もし、そうした案内が来たら、面倒くさがらずにぜひ積極的に活用しましょう。

継続的なメンテナンスの案内 今回の修理履歴(カルテ)を工場側がデータとして厳重に管理し、それを元に「そろそろオイル交換の時期ですね。その際、修理箇所の塗装状態も一緒に見ておきましょうか?」「半年後に一度、下回りのチェックも兼ねてご来店ください」といった、あなたの車に最適化された継続的なフォローをしてくれる工場は、非常に信頼できます。

緊急時のロードサービスや代車の手配 修理とは直接関係ないかもしれませんが、万が一の別の故障や事故の際に、積載車での引き取りサービスや、提携レッカー業者の手配、代車の優先的な確保などを迅速に行ってくれる体制が整っているかも、その工場の「総合力」を測るバロメーターになります。

私のお客様で、修理後に工場の無料点検を受けたところ、ご本人も全く気づかなかったバンパー内部のクリップ(修理とは直接関係ない部分)の微小な緩みを発見し、その場で締め直してもらった、という事例があります。こうした地道なアフターサービスこそが、大きな不具合を未然に防ぎ、長期的な信頼関係を育むのです。

10. メンテナンスを怠るとどうなる?長期的な影響

では、もし、ここで解説してきたような修理後のデリケートなメンテナンスを、面倒くさがって怠ってしまったら、一体どうなるのでしょうか。これは単なる脅しではなく、起こるべくして起こる、化学的・物理的に合理的な結末です。

ケース1:修理後1週間で、ガソリンスタンドの自動洗車機に入れてしまった → 待っているのは、完全硬化していない柔らかい塗装面への、無数の無残なブラシ傷です。せっかくの鏡面のような輝きは一瞬で失われ、光沢のないくすんだパネルが完成します。再塗装で失われた光沢(肌)を取り戻すのは、プロの研磨作業でも非常に困難、あるいは不可能な場合があります。

ケース2:鳥フンや虫の死骸を「まあいいか」と数週間放置した → 再塗装面は、新車時の元の塗装面よりも、外的要因(特に酸)への耐性が低い傾向にあります。汚れに含まれる酸は、容赦無く新しい塗装膜を侵食し、数ヶ月後には洗車では取れない深刻なシミ(陥没クレーター)となって、永久に残り続けます。

ケース3:初期の不具合(例:わずかな雨漏り)を「気のせいかも」と放置した → 保証期間が過ぎた後で「やっぱり直してほしい」と申し出ても、それは「初期不良」ではなく「経年劣化」として扱われ、高額な有償修理となる可能性が非常に高いです。さらに悪いことに、雨漏りを放置すれば、フロア内部の鉄板が知らぬ間に錆びだらけになったり、高価な電装系ユニットがショートしたりと、車の寿命そのものを縮める深刻な二次災害に発展するのです。

せっかく高い費用と時間をかけて完璧に直したはずが、ほんの数ヶ月の不注意や怠慢で、修理前よりもひどい状態になってしまう。これほど悲しく、金銭的にも無駄なことはありません。

関連記事:塗装剥げを防ぐための正しい洗車方法

修理後の「ひと手間」が、愛車の未来を決める

鈑金修理は、車を過去の状態に戻す作業ではありません。それは、新しく塗装され、調整された部品と共に、愛車との新しい関係をスタートさせる「第二の納車日」なのです。

ここまでお読みいただき、修理直後の愛車が、いかにデリケートで特別なケアを必要としているか、深くご理解いただけたかと思います。その輝きは、残念ながら永遠のものではありません。オーナーであるあなたの、納車直後の「ひと手間」と「正しい知識」にかかっているのです。

最も重要なのは、「塗装はまだ完全に固まっていない、デリケートな状態だ」という意識を、最低でも1ヶ月は持ち続けること。そして、修理工場から手渡された「保証」というお守り(権利)を、最大限に活用することです。

もし、あなたが今まさに修理を終えたばかりで、どうしていいか不安に思っているなら、まずは次の2つのアクションを実践してみてください。

すぐにグローブボックスから「整備明細書」や「保証書」を取り出し、修理保証の期間が「いつまで」なのかを、スマートフォンのカレンダーや手帳に赤丸で書き込んでください。

次の週末、高圧洗浄機や自動洗車機は絶対に避け、バケツにカーシャンプーでたっぷりの泡を作り、修理した箇所を「撫でる」ように、感謝を込めて優しく手洗いしてあげてください。

その優しい手入れこそが、修理という大きな手術を乗り越えた愛車への、最高のリハビリとなります。そして、そのあなたの努力と愛情は、数年後も変わらず輝き続ける美しいボディという形で、必ずあなたに応えてくれるはずです。

- 「車両感覚」のズレとリセット

- ヘコミ修理と保険の活用方法[2025.12.11]

-

駐車場に戻り、愛車のドアに身に覚えのないヘコミを見つけてしまった時の、あの心臓がヒヤリとする感覚。あるいは、狭い路地でうっかり壁に擦ってしまった瞬間の後悔。車のヘコミは、その大小にかかわらず、オーナーの心を大きく凹ませるものです。そして、真っ先に頭をよぎるのは、「これ、修理にいくらかかるんだろう…」という不安と、「もしかして、自動車保険って使えるのかな?」という疑問ではないでしょうか。

私自身も、この業界に身を置く中で、お客様から「このヘコミ、保険で直すべきか、自腹で直すべきか」というご相談を数えきれないほど受けてきました。多くの方が、保険を使えば自己負担なく直せると思いがちですが、実はそこには「将来の保険料」という、目に見えないコストが関わってくるのです。

面白いことに、保険は万能の救世主ではありません。時として、使わない方が経済的に得をするケースも少なくないのです。ここでは、単に保険が使えるかどうかだけでなく、あなたの懐事情と将来のカーライフを見据えた上で、ヘコミ修理とどう向き合うべきか。その戦略的な判断基準と、保険を賢く活用するための具体的な手順を、プロの視点から徹底的に解説していきます。

目次

- ヘコミ修理は保険で対応できる?

- 車両保険を使うべきか?メリットとデメリット

- 修理費用が保険適用になる条件とは?

- 免責金額と修理費の関係を解説

- 保険を使うと等級が下がる?影響を確認

- 保険会社への申請手続きの流れとは?

- 保険適用の際の見積もり取得のポイント

- 保険を使わない場合の修理費用との比較

- 事故によるヘコミ修理の保険適用について

- 車両保険を活用する際の注意点

1. ヘコミ修理は保険で対応できる?

愛車に予期せぬヘコミが…。そんな時、真っ先に頭に浮かぶ「自動車保険って使えるの?」という疑問。その答えを、まずは明確にしておきましょう。

結論から言うと、答えは「条件付きでイエス」です。 しかし、ここには多くの人が見落としがちな「条件」と、知らずに使うと後で後悔する可能性のある「落とし穴」が存在します。

ヘコミ修理と保険の関係:基本のキ

- 使える保険は「車両保険」のみ

- 自動車保険には、事故の相手方への補償(対人・対物賠償保険)や、自分自身のケガへの補償(人身傷害保険など)がありますが、自分の車の「物損」、つまりヘコミや傷の修理費用をカバーしてくれるのは、「車両保険」と呼ばれるオプション(特約)だけです。

- これは法律で加入が義務付けられている自賠責保険や、多くの人が加入する対人・対物賠償保険とは異なり、任意で加入するかどうかを選べる保険です。

- 大前提:あなたの保険に「車両保険」は付いていますか?

- まず、ご自身の自動車保険証券を確認してください。そこに「車両保険」の項目があり、「一般条件」や「車対車+A」といった記載があれば、保険を使える「可能性」があります。

- もし、「車両保険」の記載自体がない場合、残念ながら、どんな理由でできたヘコミであっても、保険を使って修理することはできません。全額自己負担となります。

「使える」と「使うべき」は全くの別問題!

ここからが、このテーマで最も重要なポイントです。仮にあなたが車両保険に加入していたとしても、「保険が使える」ということと、「保険を使うべきか(使った方が得か)」ということは、全く別の次元の話なのです。

- なぜ「使うべき」とは限らないのか?

- 等級ダウンによる保険料アップ:

車両保険を使うと、翌年度以降の保険の「等級(ノンフリート等級)」が下がり、保険料の割引率が大幅にダウンします。つまり、将来支払う保険料が確実に高くなるのです。 - 免責金額(自己負担額)の存在:

多くの場合、車両保険には「免責金額」が設定されており、保険を使っても修理費の一部(例えば5万円や10万円)は自己負担となります。

- 等級ダウンによる保険料アップ:

- よくある「失敗」パターン:

- 修理費用が数万円程度の小さなヘコミに、「せっかく保険に入っているから」と気軽に保険を使ってしまう。

- その結果、翌年から3年間(あるいはそれ以上)にわたって保険料が上がり続け、その値上がり分の合計額が、当初自腹で払うはずだった修理費をはるかに上回ってしまう。

先日も、お客様から「バンパーの角を少し擦ってしまって、修理代が5万円くらい。免責金額も5万円だから、実質タダで直せるなら保険を使いたい」というご相談がありました。しかし、そのお客様の等級や契約内容でシミュレーションしたところ、保険を使った場合の翌年からの保険料アップ分が、なんと3年間で合計7万円を超えてしまうことが判明。「えっ、そんなに上がるの!?知らなかった…それなら絶対に自腹で直します」と、その方は驚きと共に賢明な判断をされました。

このように、「目先の負担」だけを見て判断するのではなく、「将来にわたるトータルの支出」を冷静に計算することが、ヘコミ修理と保険の最適解を見つけるための、絶対に欠かせないステップなのです。

関連記事:ヘコミの種類ごとの修理方法

2. 車両保険を使うべきか?メリットとデメリット

では、どんな時に保険を使い、どんな時に使うべきではないのか。その判断を下すために、まずは車両保険を使うことのメリットとデメリットを、天秤にかけてみましょう。

- メリット:高額な修理費の自己負担を大幅に軽減できる

これが最大のメリットです。

例えば、高級車のドアを大きく損傷し、交換が必要になった場合、修理費用は30万円、50万円と、あっという間に高額になります。そんな時、車両保険を使えば、自己負担額(免責金額)を支払うだけで、残りの大部分を保険金でカバーできます。予期せぬ大きな出費に見舞われた際に、経済的なダメージを最小限に抑えられる、まさに「転ばぬ先の杖」としての役割を果たしてくれます。 - デメリット:翌年からの保険料が上がる(等級ダウン)

これが、保険利用をためらわせる最大の要因です。

車両保険を使うと、翌年度の保険の「等級(ノンフリート等級)」が下がり、保険料の割引率が低くなってしまいます。一度下がった等級が元に戻るまでには数年かかり、その間、ずっと割高な保険料を払い続けることになるのです。この「将来の保険料アップ分」と、「今回、保険でカバーできる修理費」を比較し、どちらの負担が大きいかを冷静に計算する必要があります。

以前、お客様で、駐車中に付けられた10円玉のようないたずら傷(修理費約3万円)の修理に、車両保険を使おうとした方がいらっしゃいました。しかし、保険を使うことによる翌年からの保険料アップ分を試算したところ、3年間で合計5万円以上になることが判明。「それなら、自費で直した方が全然いいですね…」と、その方は驚いていました。この事例のように、メリットとデメリットを正しく理解することが、賢明な判断の第一歩となるのです。

3. 修理費用が保険適用になる条件とは?

あなたの保険契約に「車両保険」が付いていたとして、どんなヘコミでも無条件に保険が使えるわけではありません。車両保険には、大きく分けて2つのタイプがあり、どちらに加入しているかで、補償される範囲が大きく異なります。

- 一般条件(フルカバータイプ)

最も補償範囲が広いタイプです。- 対象となる事故:

- – 他の車との衝突・接触

- – 単独事故(電柱や壁にぶつかった、ガードレールに擦ったなど)

- – 当て逃げ

- – 盗難、いたずら、落書き

- – 台風、洪水、高潮などの自然災害

いわゆる「自損事故」によるヘコミや、相手が特定できない「当て逃げ」によるヘコミもカバーしてくれるのが、この一般条件の大きな特徴です。

- 対象となる事故:

- エコノミー型(限定カバータイプ、車対車+A)

保険料が安い代わりに、補償範囲が限定されているタイプです。- 対象となる事故:

- – 他の車との衝突・接触(相手の車とその運転者が確認できる場合に限る)

- – 盗難、いたずら、落書き

- – 台風、洪水、高潮などの自然災害

- 対象外となる事故:

- – 単独事故(電柱や壁との衝突など)

- – 当て逃げ

お気づきでしょうか。エコノミー型の場合、自分で壁に擦ってしまったような単独事故や、駐車場での当て逃げによるヘコミは、保険の対象外となってしまうのです。

- 対象となる事故:

ご自身の保険証券を確認し、「車両保険」の項目が「一般」なのか、「車対車+A(限定)」となっているのかを、まず最初に確認しましょう。これが分からなければ、話は始まりません。

4. 免責金額と修理費の関係を解説

保険の話になると、必ず出てくるのが「免責金額」という言葉です。なんだか難しそうに聞こえますが、意味は非常にシンプルです。

免責金額とは、「保険を使う際に、自分で負担しなければならない自己負担額」のことです。

例えば、あなたの保険契約の免責金額が「5万円」に設定されていたとします。

- ケース1:修理費用が15万円の場合

- あなたが支払う額(自己負担):5万円

- 保険会社が支払う額:10万円

- ケース2:修理費用が4万円の場合

- 修理費用が免責金額(5万円)を下回っているため、保険金は1円も支払われません。全額(4万円)が自己負担となります。

このように、修理費用が免責金額よりも安い場合は、そもそも保険を使う意味がないのです。

面白いことに、この免責金額は保険契約時に自分で設定できます。「5-10万円」(1回目の保険利用時の自己負担は5万円、同一年内に2回目以降は10万円)や、「0-10万円」(1回目はゼロ、2回目以降は10万円)といった様々なパターンがあります。一般的に、免責金額を高く設定するほど、月々の保険料は安くなります。

あなたの免責金額がいくらに設定されているか。そして、直したいヘコミの修理費用が、その金額を上回るのかどうか。これが、保険を使うかどうかの、最初の具体的な判断基準となります。

関連記事:ヘコミ修理の基本を徹底解説!初心者向けガイド5. 保険を使うと等級が下がる?影響を確認

さて、いよいよ保険利用の最大の関門である「等級ダウン」の話です。自動車保険の等級は、1等級から20等級まであり、数字が大きいほど保険料の割引率が高くなる仕組みです。

事故で保険を使うと、その内容に応じて等級が下がります。

- 3等級ダウン事故

- 電柱にぶつかった(単独事故)、当て逃げされた、他の車とぶつかったなど、ほとんどのヘコミ修理の原因となる事故がこれに該当します。

- 1等級ダウン事故

- いたずらによる傷やヘコミ、盗難、自然災害など、自分に全く過失のない、不可抗力による損害がこれに該当します。

注目すべきは、自分でぶつけたヘコミも、当て逃げされたヘコミも、同じ「3等級ダウン」だということです。

では、3等級ダウンすると、具体的にどうなるのでしょうか?

- 翌年度の等級が3つ下がる(例:15等級 → 12等級)

- 「事故有係数適用期間」が3年加算される(これが重要!)

この「事故有係数」とは、ペナルティのようなもので、この期間中は、同じ等級でも「無事故の人」に比べて割引率が低い、割高な保険料が適用されてしまうのです。そして、このペナルティ期間は1年経つごとに1年ずつ減っていき、3年経ってようやくゼロに戻ります。

つまり、一度保険を使うと、翌年から3年間、保険料が上がり続けるということ。この3年間の保険料アップの総額が、今回自腹で払うはずだった修理費を上回ってしまう「逆転現象」が、保険を使わない方が良い、と言われる最大の理由なのです。

6. 保険会社への申請手続きの流れとは?

もし、様々な要素を検討した結果、「今回は保険を使おう」と決断した場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。基本的な流れは以下の通りです。

- 保険会社(または代理店)へ事故の連絡

まずは、契約している保険会社や代理店に電話をし、「いつ、どこで、どのようにして」ヘコミができたのかを報告します。この時、保険証券を手元に用意しておくとスムーズです。 - 修理工場へ車を入庫し、見積もりを依頼

保険会社から、修理工場で損傷の確認と見積もりを取るように指示されます。行きつけの工場や、信頼できる工場に車を持ち込みましょう。 - 保険会社のアジャスター(損害調査員)による損傷確認

修理工場が作成した見積もりと、実際の車の損傷状況が妥当であるかを、保険会社の専門スタッフ(アジャスター)が確認に来ます。この確認作業は、アジャスターが直接工場を訪れる場合と、工場が撮影した写真を送付して行う場合があります。 - 修理内容と金額の協定(承認)

修理工場と保険会社の間で、修理方法と金額についての話し合い(協定)が行われ、最終的な保険金の支払額が決定します。 - 修理開始

保険会社の承認が下り次第、工場での修理がスタートします。 - 修理完了・納車

修理が終わったら、あなたは設定した免責金額(自己負担額)のみを修理工場に支払います。残りの修理代金は、後日、保険会社から直接修理工場へと支払われる、という流れになります。

ここで重要なのは、まず最初に保険会社に連絡を入れるということです。連絡前に勝手に修理を進めてしまうと、後から保険金が支払われない可能性があるので、必ず手順を守りましょう。

関連記事:車の鈑金修理と保険の活用方法7. 保険適用の際の見積もり取得のポイント

保険を使って修理する場合、見積もりの取り方にも少しコツがあります。

それは、修理工場に車を持ち込む際に、「今回は、自動車保険の使用を検討しています」と、最初にハッキリと伝えることです。

なぜなら、保険修理の場合、工場側は保険会社のアジャスターと交渉し、損傷状況を論理的に説明する必要があります。そのため、作成する見積もりも、単なる金額の提示だけでなく、

- 損傷箇所の鮮明な写真

- なぜその修理方法(交換、板金など)が必要なのかの根拠

- メーカーが定める修理手順に基づいた作業工数の計算 といった、より詳細で専門的な内容が求められるのです。

最初に保険使用の可能性を伝えておくことで、工場側もそれに準じた準備ができ、後の保険会社との協定がスムーズに進みます。

また、多くの保険会社には、提携している「指定工場」があります。指定工場に修理を依頼すると、

- アジャスターの確認が写真で済むなど、手続きが簡略化され、修理開始までが早い

- 修理品質が一定の基準を満たしているという安心感がある

- 代車の無料サービスなどの特典が付く場合がある といったメリットがあります。もちろん、あなたは指定工場以外のお気に入りの工場を自由に選ぶ権利がありますが、特にこだわりがない場合は、保険会社に指定工場を紹介してもらうのも一つの手です。

関連記事:保険を使った板金塗装の流れと注意点8. 保険を使わない場合の修理費用との比較

ヘコミ修理で保険を使うかどうかの最終判断。それは、究極的には「電卓との相談」になります。

ここでは、具体的なシミュレーションをしてみましょう。

【設定】

- 現在の保険等級:15等級

- 年間の保険料:60,000円

- 免責金額:5万円

- ヘコミの修理費用:120,000円

パターンA:自費で修理する場合

- あなたの持ち出し額:120,000円

- 翌年以降の保険料:等級は変わらないので、保険料も変わらず年間60,000円のまま。

パターンB:車両保険を使って修理する場合

- あなたの持ち出し額(免責金額):50,000円

- 翌年以降の保険料:

- 翌年:3等級ダウンで12等級に。保険料が約40%アップし、84,000円になると仮定(+24,000円)

- 2年後:13等級に。保険料が約30%アップし、78,000円になると仮定(+18,000円)

- 3年後:14等級に。保険料が約20%アップし、72,000円になると仮定(+12,000円)

- 3年間の保険料アップ額の合計:24,000 + 18,000 + 12,000 = 54,000円

【結論の比較】

- 自費の場合の総負担:120,000円

- 保険を使った場合の総負担:自己負担50,000円 + 保険料アップ分54,000円 = 104,000円

このケースでは、保険を使った方が、3年間のトータルで16,000円得をする、という計算になります。

このように、「(自費の修理代)-(免責金額)」と「3年間の保険料アップ総額」を比較し、どちらの金額が大きいかを見極めることが、極めて重要な判断基準となるのです。保険料のアップ額は、契約内容や保険会社によって大きく異なるため、必ず自分の代理店に「もし保険を使ったら、翌年から3年間の保険料はいくらになりますか?」と、具体的な試算を依頼しましょう。

9. 事故によるヘコミ修理の保険適用について

これまで主に自損事故や当て逃げを想定してきましたが、相手がいる「交通事故」でヘコミができた場合は、少し話が変わってきます。

- 相手の過失が100%の場合 例えば、信号待ちで停車中に、後ろから追突されたケース。この場合、あなたの車のヘコミ修理費用は、相手の自動車保険(対物賠償責任保険)から100%支払われます。このケースでは、あなたは自分の車両保険を使う必要はなく、等級も下がりません。

- 自分にも過失がある場合(過失割合が80:20など) 交差点での出会い頭の事故など、お互いに過失がある場合。修理費用は、その過失割合に応じて、お互いの保険会社が負担し合うことになります。例えば、あなたの車の修理費が20万円で、過失割合が「あなた20%:相手80%」だった場合、

- 相手の保険会社が負担:20万円 × 80% = 16万円

- あなたが負担:20万円 × 20% = 4万円

この自己負担分である4万円を、あなたは自分の車両保険を使ってカバーすることができます。ただし、この場合も、自分の保険を使えば翌年度の等級は3等級ダウンしてしまいます。

事故の際は、まず警察に届け出て「交通事故証明書」を発行してもらうことと、すぐに自分の保険会社に連絡することが鉄則です。過失割合の判断や相手との交渉は、保険会社のプロに任せるのが一番です。

承知いたしました。ご指定の見出し「10. 車両保険を活用する際の注意点」と、それに続く結論部分について、箇条書きや番号付きリストをさらに活用し、情報量を増やしながらリライトします。

10. 車両保険を活用する際の注意点

さて、ここまで車両保険の仕組みと損得勘定について詳しく見てきましたが、最後に、この心強い(しかし使い方を間違えると手痛い出費にも繋がりかねない)味方と、後悔なく、賢く付き合っていくための「7つの鉄則」を、改めて整理してお伝えします。

「小さなヘコミ」には原則使わない!損益分岐点を見極める

これは最も重要な原則です。修理費用が数万円〜10万円を下回るような、比較的小さなヘコミ(例:ドアパンチによるエクボ程度のヘコミ、バンパー角の軽い擦り傷など)の場合、ほぼ確実に、保険を使った場合の「向こう3年間の保険料アップ総額」の方が高くつきます。なぜなら、等級ダウンによる割引率の低下+事故有係数による割増が、想像以上に大きなインパクトを持つからです。

具体的なアクション:

「修理見積もり額」が出たら、まず「自費で払えるか、払うべきか」を第一に検討しましょう。「保険があるから使わないと損」という考えは、多くの場合、誤りです。あなたの「免責金額」はいくら? 今すぐ確認を!

免責金額(自己負担額)がいくらに設定されているかを知らなければ、そもそも損得の計算自体が始まりません。確認方法:保険証券を見る(最も確実です。「車両 自己負担額」「車両 免責金額」などの項目を探してください)。

契約している保険会社のウェブサイトのマイページや公式アプリで確認する。

担当の保険代理店に電話して聞く。注意点:

免責金額のパターン(例:「5-10万円」=1回目は5万円、同一年内の2回目以降は10万円/「0-10万円」=1回目はゼロ円、2回目以降は10万円/「10万円-10万円」=常に10万円など)によって、計算結果が大きく変わります。ご自身の契約内容を正確に把握しましょう。判断基準は「目先の負担」ではなく「3年間のトータルコスト」人間の心理として、どうしても「今、財布から出ていくお金」を最小限に抑えたいと考えがちです。しかし、保険利用の判断においては、その短期的な視点は禁物です。

必ずやるべきこと:保険代理店または保険会社のカスタマーセンターに連絡する。

「もし、今回〇〇円の修理に車両保険を使った場合、翌年度から3年間の保険料は、それぞれいくら上がり、合計でいくら増額になりますか?」と、具体的な試算を依頼する。(口頭だけでなく、可能であればメールなどで記録を残してもらうのがベストです)

その「3年間の保険料アップ総額」と、「自費で修理した場合の金額」から「免責金額」を差し引いた金額(=保険でカバーされる金額)を比較し、どちらが大きいかを冷静に判断します。保険を使うと決めたら、連絡は「速やかに」が鉄則

事故や損傷が発生してから時間が経てば経つほど、その損傷と事故との因果関係の証明が難しくなったり、記憶が曖昧になったりします。なぜ速やかな連絡が必要か?

- 証拠保全:事故状況や損傷状態が変化しないうちに、保険会社が客観的な記録を残せるようにするため。

- 保険金請求権の時効:保険法では、保険金を請求する権利には時効(通常は損害発生から3年)がありますが、保険会社によっては約款でより短い報告期限を設けている場合もあります。

- 手続きの円滑化:早期に連絡することで、修理工場との連携やアジャスターの手配などがスムーズに進みます。

- ポイント:

「保険を使うかどうか迷っている」段階でも、「事故(損傷)があった」という事実報告だけは、まず保険会社に入れておくのが賢明です。報告したからといって、必ず保険を使わなければならないわけではありませんし、報告だけでは等級は下がりません。

保険を使うと、翌年の「乗り換え」が不利になる可能性も?

あまり知られていませんが、保険を使った(等級が下がった、事故有係数が適用された)直後の契約更新時に、他の保険会社へ乗り換えようとしても、新規契約の審査が通常より厳しくなり、契約を断られたり、通常よりも割高な保険料を提示されたりすることがあります。一度「事故を起こした(保険を使った)ドライバー」という記録が付くと、数年間はその情報が保険会社間で共有されるためです。保険を使うということは、そうした「将来の選択肢が狭まる」リスクも、わずかながら存在する、ということも頭の片隅に入れておきましょう。

安易な「ついで修理」の要求はNG

保険を使ってバンパーを修理する際に、「ついでに、前から気になっていたドアの小さな傷も一緒に直してもらえませんか?」といった要求をする方がいますが、これは保険金詐取にあたる可能性のある、非常に危険な行為です。

保険金は、あくまで「報告された事故によって生じた損害」に対してのみ支払われます。事故とは無関係な箇所の修理費用を保険金に含めて請求することは、絶対にやめましょう。保険を使うか迷ったら、まず「プロ」に相談する

修理費用の見積もりを出してくれた修理工場の担当者や、あなたの保険契約を扱っている保険代理店の担当者は、まさにその道のプロです。

「今回のケースだと、保険を使うべきか、自費で直すべきか、正直迷っています。プロの視点から見て、どちらが良いと思われますか?」と、率直に相談してみましょう。彼らは多くの事例を見てきていますし、あなたの等級や契約内容を踏まえた上で、客観的なアドバイスをくれるはずです。(ただし、最終的な判断はあなた自身が行う、という姿勢は忘れずに)関連記事:バンパー修理と保険の活用方法

ヘコミと保険の最適解は、あなたの「電卓」が知っている

愛車に予期せぬヘコミができてしまった時の、あの「ガチャン」という音や、発見した瞬間のショックと焦り。そして襲ってくる「いくらかかるんだ…」という金銭的な不安。その気持ちは、車を大切にする人なら誰しもが痛いほどよく分かります。

しかし、そんな時こそ、一度大きく深呼吸をして、冷静に「電卓」(スマートフォンの計算機アプリで十分です)を叩いてみてください。

「保険を使うべきか、使わざるべきか」。その極めて重要な判断は、決して「面倒くさいから保険で」「なんとなく損したくないから自腹で」といった感情論や、その場の雰囲気で決めるべきものではありません。それは、「今、あなたが負担する金額」と「これから先3年間、あなたが負担し続けることになるであろう金額」という、2つの客観的な数字を天秤にかける、極めて合理的で、論理的な「経済判断」なのです。

この記事を通じて、その判断を下すための具体的な基準や考え方が、少しでもクリアになったのであれば、これほど嬉しいことはありません。

もし今、まさにあなたが愛車のヘコミを前にして、「どうしよう…」と頭を抱えている状況なのであれば、まずは感情を一旦脇に置いて、次の2つの具体的なアクションを起こしてみてください。これが、後悔しないための確実な第一歩です。

アクション①:【修理費の確定】信頼できる修理工場へ行き、「もし自費で修理するとしたら、総額でいくらになりますか?」という、正確な「修理見積額」を出してもらう。(可能であれば、複数の工場で見積もりを取ると、より相場感が掴めます)

アクション②:【保険料増額分の確定】その見積額(または概算額)を手に、あなたが契約している保険代理店(または保険会社のコールセンター)へ電話し、「もし、この金額の修理に車両保険を使った場合、私の契約内容だと、向こう3年間の保険料は合計でいくら上がりますか?」と、具体的な数字を必ず聞き出す。

この「修理費用(から免責額を引いた額)」と「3年間の保険料アップ総額」という、2つの客観的な数字が揃えば、答えは自ずと、そして明確に見えてくるはずです。

あなたの愛車にとって、そして何より、あなた自身の将来のお財布にとって、最も賢明で、納得のいく選択ができることを、心から願っています。

- 修理後の納車までの流れと注意点[2025.12.08]

-

長い修理期間を経て、ようやく愛車が戻ってくる日。「やっと乗れる!」という喜びで、胸が高鳴りますよね。しかし、この納車の瞬間こそ、後のトラブルを防ぎ、安心してカーライフに戻るための「最後の関門」だということをご存知でしょうか。

「修理が終わったのだから、もう安心」と油断して、業者の説明をそこそこに、すぐにキーを受け取って走り去ってしまう。実は、これが最も危険な行為なのです。私自身、これまで数えきれないほどの納車に立ち会ってきましたが、残念ながら「言った、言わない」のトラブルや、「家に帰ってから気づいた」という悲しいご相談を何度も見聞きしてきました。

プロの整備士が行った作業を、今度はあなたの目で、ユーザーとしての最終チェックを行う。この一手間を惜しまないことが、支払った費用に見合う価値を確かに受け取り、将来の安心を手に入れるための鍵となります。これから、修理のプロとして、そして一人の車好きとして、あなたが納車時に「見ておくべきこと」「聞いておくべきこと」「やっておくべきこと」を、具体的なチェックリストと共に徹底解説します。

目次

1.修理完了後に行う最終点検の重要性

2.修理後の仕上がりをチェックするポイント

3.修理後の車の状態を確認すべき項目

4.修理が完了したらすぐに受け取り可能?

5.納車前に修理内容を最終確認する方法

6.修理期間が長引いた場合の納車手続き

7.修理後に再調整が必要になるケースとは?

8.納車時に受け取るべき書類一覧

9.修理完了後のアフターサービスとは?

10.修理後の定期点検と次回のメンテナンス計画1. 修理完了後に行う最終点検の重要性

なぜ、修理が完了した後の「最終点検」が、それほどまでに重要なのでしょうか。「プロが直したのだから、もう安心だろう」と、すぐにキーを受け取って走り出したい。その気持ちは痛いほどよく分かります。しかし、その納車時の「最後の数十分」を惜しむことが、後々「こんなはずじゃなかった」という大きな後悔に繋がる可能性があるのです。

この最終点検が、あなたのカーライフにとって「最後の砦」とも言える重要なプロセスである理由は、大きく分けて2つあります。

- あなたが「最終品質管理者」であり、修理の「承認者」だから

高額な修理費用を支払うのは、工場のプロではなく、顧客である「あなた」です。したがって、その仕事の成果を最終的にジャッジし、承認する権利と責任は、あなた自身にあります。

- 整備士も「人間」であるという事実

- 整備士は高度な技術を持つプロフェッショナルですが、同時に人間でもあります。どんなに熟練した職人であっても、100%ミスや見落としがないとは、残念ながら断言できません。

- (例:内張りを留めるクリップの付け忘れ、センサーのコネクターの半挿し、締め付けトルクの微細な不足など)

- あなたの「OK」が持つ法的な意味

- あなたが「はい、確認しました」と伝えて車を受け取る行為は、単なる挨拶ではありません。

- それは法的に「発注した修理内容が、提示された品質と費用において履行されたことを承認し、受け入れた」という契約完了のサインとなります。

- つまり、この瞬間が修理保証のスタート地点となると同時に、「納車時点では問題がなかった」という双方の合意形成にもなるのです。

- あなたの権利と責任

- だからこそ、あなたは「最終品質管理者」として、ご自身の目で「事前に合意した見積もり内容(修理範囲)と、実際の仕上がりが一致しているか」「費用に見合った品質が提供されているか」を厳しく判断する権利と、責任があるのです。

- 工場から一歩出た後の「言った、言わない」トラブルを未然に防ぐため

これが、実務上最も重要な理由かもしれません。想像してみてください。納車後に意気揚々と走り出し、家に帰る途中で「あれ、何かカタカタ音がするぞ…」と気づいた場合、どうなるでしょうか。

- 「いつ発生したか」の切り分けが非常に困難になる

- あなた:「修理した箇所から異音がする!直っていないじゃないか!」

- 工場:「いえ、お渡しする時には音はしていませんでした。走行中に別の何かが原因で発生したのでは?」

- このように、一度車を受け取り、工場から離れて公道を走行してしまった後に不具合を申告した場合、それが「元々の修理作業に起因するもの」なのか、「納車後の運転や、別の要因で発生したもの」なのかを客観的に証明(切り分け)することが、非常に難しくなってしまいます。

- 最悪のケース:有償修理、あるいは泣き寝入り

- この「切り分け」ができないと、最悪の場合、「納車時には問題ありませんでしたので、今回の再点検・再修理は有償となります」と言われてしまうリスクさえゼロではありません。

- あるいは、保証修理に応じてもらえたとしても、「本当に信じてもらえているのか?」という不信感が双方に生まれ、後味の悪いものになってしまいます。

本当に腕が良く、誠実な工場ほど、納車時のこの「ユーザーとの共同確認」の時間を非常に大切にしています。なぜなら、彼らにとっても、ユーザーの「納得の笑顔」こそが、自らの仕事の品質を証明する何よりの証であり、未来への信頼に繋がると知っているからです。

面倒に感じるかもしれません。早く帰りたいかもしれません。しかし、納車時に担当者と共に行う、たった数十分の真剣な確認作業が、この先数年間、あなたが安心してその車に乗り続けるための「最高の保険」になるのです。そう考えれば、この一手間を惜しむべきではないと、ご理解いただけるはずです。

関連記事:修理内容別・車の修理期間ガイド|作業時間の目安と注意点を徹底解説

2. 修理後の仕上がりをチェックするポイント

では、具体的にどこを、どのようにチェックすれば良いのでしょうか。まずは、見た目の仕上がりが重要な「板金塗装」のケースから見ていきましょう。プロの査定士が行うような、シビアなチェックポイントを伝授します。

板金塗装の仕上がりチェックリスト

- 「色」の確認:晴れた日の屋外で、様々な角度から見る

最もトラブルになりやすいのが、塗装した部分と元のボディカラーとの「色の違い」です。蛍光灯の下では同じに見えても、太陽光の下では全く違って見えることはよくあります。- ポイント:必ず屋外に出してもらい、少し離れた位置から斜めに見るのがコツです。真正面から見るよりも、色の違いが分かりやすくなります。晴れた日と曇りの日でも見え方が違うので、できれば明るい日中に確認しましょう。

- 「肌」の確認:塗装面を斜めからすかすように見る

塗装の表面が、元の塗装面と同じように滑らかに仕上がっているかを確認します。- ゆず肌:塗装面が、ゆずの皮のように細かく波打っていませんか?

- ブツ:塗装面に、ゴミやホコリが混入したような小さな点(ブツ)はありませんか?

- タレ:塗料が垂れたような跡はありませんか? これらは、塗装時の技術力や設備の質が如実に表れる部分です。

- 「チリ」の確認:パネル同士の隙間が均一か 交換したドアやフェンダーと、隣接するボディパネルとの隙間(これを「チリ」と呼びます)が、左右で均一になっているかを確認します。片方だけ隙間が広かったり、狭かったりする場合、部品の取り付け精度が低い可能性があります。

- 「ツヤ」の確認:周囲の景色が映り込むか 修理した箇所の塗装のツヤ(光沢)が、他の部分と比べて不自然に引けて(くすんで)いないか。周囲の景色がシャープに映り込むかどうかが、判断の目安になります。

専門家でなくても、これらのポイントを知っているだけで、泣き寝入りを防ぐことができるのです。

3. 修理後の車の状態を確認すべき項目

外装のチェックが終わったら、次は車の機能面、つまり「メカニカルな部分」の確認です。修理内容によってチェックすべき項目は異なりますが、ここでは共通して確認しておきたい基本的なポイントを挙げます。

機能面の動作チェックリスト

- エンジン・走行関連

- – エンジンはスムーズにかかりますか?

- – アイドリングは安定していますか?(エンジンの回転数が不自然に上下しないか)

- – 警告灯(エンジンチェックランプなど)は全て消えていますか?

- – 敷地内を少しだけ動かしてみて、異音や異臭、不自然な振動はありませんか?

- 電装品関連

- 修理箇所周辺は特に念入りに! 例えば、フロントバンパーを修理したなら、ヘッドライトやフォグランプ、ウインカーが全て正常に点灯するか。ドアを修理したなら、パワーウィンドウやドアロック、スピーカーが正常に作動するか。

- オーディオ、ナビゲーションシステム、エアコンは問題なく使えますか?

- 内装・その他

- 修理とは関係ない部分の傷や汚れ:作業中に、シートや内張りに油汚れが付着したり、ダッシュボードに工具を当てて傷をつけたり、というトラブルは残念ながらあり得ます。入庫前の状態を覚えている範囲で、あるいは写真と見比べて確認しましょう。

- 車内に私物は残っていないか:修理内容によっては、トランクやグローブボックスの中の荷物を移動させることがあります。自分の私物が全て元の場所にあるかを確認しましょう。

特に重要なのは、「修理箇所と、その周辺の機能を入念にチェックする」ことです。部品の脱着作業の際に、コネクターの接続を忘れていたり、配線を噛み込んでしまったり、といった人為的ミスが起こる可能性はゼロではないからです。遠慮は無用です。納得できるまで、その場で動かせるものは全て動かして確認しましょう。

4. 修理が完了したらすぐに受け取り可能?

「修理が終わりました!」という連絡を受けたら、すぐにでも愛車を引き取りに行きたい気持ちはよく分かります。しかし、ここで焦ってはいけません。逸る気持ちを抑え、受け取りに行く前に、必ず確認しておきたいことがあります。

受け取り前の確認事項

- 最終的な請求金額

電話連絡の際に、「最終的な請求額は、お見積もり通り〇〇円で間違いないでしょうか?」と確認しましょう。万が一、作業中に追加の不具合が見つかり、見積額を上回っている場合は、その理由と内訳を事前に聞いておきます。何も聞かされずに、来店してから「追加で〇〇円かかりました」と言われるようなことがあれば、その工場の姿勢を疑う必要があります。 - 支払い方法

現金の他、クレジットカードや電子マネー、ローンなど、自分が希望する支払い方法に対応しているかを再確認します。特に高額な修理の場合、クレジットカードの利用限度額にも注意が必要です。 - 営業日と営業時間

引き取り可能な曜日と時間帯を確認します。土日祝日は営業していても、平日の夕方には閉まってしまう工場も少なくありません。自分のスケジュールと照らし合わせて、余裕を持った日程を組みましょう。 - 担当者の在籍確認

修理内容について詳しい説明を受けるためにも、できれば修理を担当した整備士か、受付の担当者がいる時間帯に訪れるのがベストです。「〇日の〇時頃に伺いますが、担当の〇〇さんはいらっしゃいますか?」と一言添えておくと、スムーズな引き継ぎが期待できます。

これらの事前確認を怠ると、いざ工場に着いてから「今日は現金しか使えません」「担当者が休みで詳しいことは分かりません」といった事態になりかねません。気持ちよく愛車と再会するためにも、事前の段取りは非常に大切です。

関連記事:修理期間を短縮するための方法

5. 納車前に修理内容を最終確認する方法

工場に到着し、いよいよ愛車と対面です。この時、ただ車を眺めるだけでなく、「修理明細書」と「現車」を手に、担当者と一緒に一つずつ指差し確認していくことが、完璧な納車のための最も重要なプロセスです。

担当者と行うべき「最終確認会」

- 修理箇所のビフォー・アフター

「明細書にある『フロントバンパー補修』というのは、ここの傷をこのように直した、ということで間違いないですね?」と、修理箇所を具体的に示してもらいながら説明を受けます。 - 交換部品の確認

部品を交換した場合、「これが、今回交換した〇〇という部品です」と、新品の部品が取り付けられていることを確認します。優良な工場であれば、「こちらが、元々ついていた古い部品です」と、交換前の部品を見せてくれるはずです。これは、不要な部品交換(過剰整備)が行われていないことの何よりの証明になります。 - 作業内容に関する質疑応答

明細書に専門用語や不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。「この『〇〇調整』というのは、具体的に何をしたのですか?」「なぜ、この作業が必要だったのですか?」といった問いに、素人にも分かるように丁寧に答えてくれる担当者は、信頼できるプロの証です。

この「最終確認会」は、あなたが修理内容に完全に納得するための儀式です。ここで少しでも疑問や不安があれば、決して曖昧なままにせず、クリアになるまで説明を求めましょう。この対話を通じて、業者との信頼関係もより深まるはずです。

6. 修理期間が長引いた場合の納車手続き

当初の予定よりも、修理期間が長引いてしまう。これは、特に複雑な修理や、部品の納期が不安定な輸入車などでは起こりうることです。そんな時、納車の手続きで何か特別な注意点はあるのでしょうか。

基本的には、通常の納車手続きと変わりません。しかし、期間が長引いたことによって、いくつか確認・交渉すべき点が出てきます。

修理が遅延した場合のチェックポイント

- 遅延の理由を明確に説明してもらう

なぜ遅れたのか?部品の納期が遅れたのか、想定外の追加作業が発生したのか。その理由を具体的に説明してもらい、納得できる内容であるかを確認しましょう。 - 代車の延長料金について

もし有料の代車を借りている場合、当初の予定を超えた期間の料金がどうなるのかを確認する必要があります。遅延の理由が工場側にある場合(作業ミスなど)は、「延長分の代車費用はサービスしていただけませんか?」と交渉する余地は十分にあります。 - 最終的な納車日の再設定

「あと少しで終わります」といった曖昧な返事ではなく、「〇月〇日の〇時には、必ずお渡しできる状態にします」と、確定的な納車日時を改めて約束してもらいましょう。

私自身が経験したケースでは、輸入車の部品が船便の遅れで1週間以上遅延したことがありました。その際、お客様には事情を正直にお話し、有料でお貸ししていた代車を、遅延期間中は無償に切り替えることでご納得いただきました。予期せぬ遅延は起こりうるものですが、その際にいかに誠実な対応ができるかが、工場の真価を問われる場面なのです。

関連記事:ヘコミ修理の基本を徹底解説!初心者向けガイド7. 修理後に再調整が必要になるケースとは?

完璧な状態で納車されたはずなのに、数日乗っているうちに「なんだか、しっくりこない…」と感じることが、ごく稀にあります。これは、修理した部品が車体に馴染む過程で発生する、初期の不具合かもしれません。

納車後、注意深く観察したい「初期馴染み」のサイン

- 足回りの修理後

サスペンションやアーム類を交換した場合、部品が馴染むことでアライメント(タイヤの取り付け角度)に微妙なズレが生じることがあります。「ハンドルが左右どちらかに取られる」「直進安定性が悪い」と感じたら、アライメントの再調整が必要な可能性があります。 - ドアやトランクの交換・修理後

新品のウェザーストリップ(ゴムのシール材)は、最初は硬いため、ドアやトランクが少し閉まりにくいことがあります。これは時間と共に馴染んできますが、数週間経っても改善しない場合や、雨漏りが発生する場合は、立て付けの再調整が必要です。 - ブレーキ関連の修理後

ブレーキパッドやローターを新品に交換した場合、最初は本来の制動力が100%発揮されない「アタリがついていない」状態です。急ブレーキを避け、穏やかな運転を心がけることで徐々に馴染んできますが、キーキーという異音(ブレーキ鳴き)がいつまでも消えない場合は、点検を依頼しましょう。 - ECU(コンピュータ)リセット後の学習

最近の車は、バッテリーを外したり、特定の部品を交換したりすると、車のコンピュータ(ECU)がリセットされます。その後、車はドライバーの運転の癖などを再学習していく過程で、一時的にアイドリングが不安定になったり、変速ショックが大きくなったりすることがあります。通常は数十キロ走行すれば安定しますが、症状が続く場合は相談が必要です。

これらの症状の多くは、修理保証の範囲内で無償対応してもらえるはずです。「こんなものかな?」と我慢せず、少しでも違和感を覚えたら、すぐに修理を依頼した工場に連絡・相談することが大切です。

関連記事:ドアのヘコミ修理と板金塗装のすべて|失敗しないための完全ガイド

8. 納車時に受け取るべき書類一覧

修理費用の支払いを済ませ、「はい、どうぞ」とキーだけ渡されて終わり、ではいけません。納車時には、後のトラブルを防ぎ、あなたの車の整備履歴を正確に残すために、必ず受け取るべき重要な書類があります。

これだけは必ず受け取ろう!納車時の必須書類リスト

- 整備明細書(納品書・請求書)

これが最も重要です。

「いつ、どこで、どんな修理を、いくらで行ったか」を証明する公的な記録となります。- 作業内容:具体的な作業項目が記載されているか。

(例:「エンジンオイル交換」だけでなく、「エンジンオイル 〇〇W-〇〇 4.0L 交換」のように) - 交換部品:交換した部品の名称、品番、数量、単価が明記されているか。

- 走行距離:入庫時の走行距離が記録されているか。

- 作業内容:具体的な作業項目が記載されているか。

- 修理保証書

修理保証が付いている場合は、保証期間、保証の対象範囲、免責事項などが記載された保証書を必ず受け取ります。整備明細書が保証書を兼ねている場合もあります。 - (該当する場合)各種証明書

四輪アライメント調整を行った場合は、調整前後のデータが記載されたシートなど、専門的な作業の証明書も一緒に保管しておきましょう。

これらの書類は、車の「カルテ」とも言える非常に大切なものです。将来、車を売却する際に、これらの記録が揃っていると、「きちんとメンテナンスされてきた車」として評価され、査定額がプラスになることもあります。ファイルなどにまとめて、車検証と一緒に大切に保管しておきましょう。

9. 修理完了後のアフターサービスとは?

優れた修理工場は、車を直して終わり、ではありません。納車後も、顧客が安心して車に乗り続けられるように、様々な形でサポートしてくれます。これが「アフターサービス」です。

業者によって内容は様々ですが、一般的には以下のようなサービスが挙げられます。

頼れる工場の「アフターサービス」例

- 無料の初期点検

納車後1ヶ月や走行1,000kmといったタイミングで、「修理箇所の馴染み具合や、他に異常がないか、無料で点検しますよ」というサービス。これは非常に良心的で、顧客としては絶大な安心感があります。 - 定期的なメンテナンスの案内

修理内容に合わせて、「今回の修理で交換した〇〇は、次は△年後が交換時期なので、時期が近づいたらハガキでお知らせしますね」といった、継続的なフォロー。 - 整備履歴のデータ管理

あなたの車の整備履歴を、工場側がデータとして厳重に管理してくれていること。これにより、次回以降の修理や車検の際に、過去の履歴を踏まえた、的確なメンテナンス提案が可能になります。 - 緊急時のロードサービス

万が一の故障や事故の際に、積載車での引き取りサービスや、提携レッカー業者の手配などを迅速に行ってくれる体制。

こうしたアフターサービスの充実は、その工場が「売り切り」の商売ではなく、顧客と長期的な信頼関係を築こうとしている姿勢の表れです。修理業者を選ぶ際には、価格や技術力だけでなく、こうした納車後のサポート体制についても、ぜひ注目してみてください。

10. 修理後の定期点検と次回のメンテナンス計画

無事に納車が完了し、愛車が日常に戻ってきました。しかし、修理を経験した車は、いわば「大きな手術を終えた後の体」と同じです。これまで以上に、日々の健康管理、つまり定期的なメンテナンスが重要になります。

修理後の愛車と長く付き合うためのメンテナンス計画

- 担当者のアドバイスを基に計画を立てる

納車時に、担当整備士から

「今回は〇〇を修理しましたが、次は△△あたりが消耗してくる可能性がありますね」

「半年後くらいに一度、オイル交換と一緒に下回りも見ておきましょうか」

といったアドバイスがあったはずです。そのプロの意見を元に、次回のメンテナンス計画を立てましょう。 - 修理箇所を重点的に観察する

洗車や日常点検の際に、今回修理した箇所を意識的に見る習慣をつけましょう。塗装面に変化はないか、部品の取り付けに緩みはないか、異音はしていないか。不具合の早期発見につながります。 - 「かかりつけ医」を持つ

今回の修理で、「この工場(担当者)は信頼できる」と感じたのであれば、ぜひそこをあなたの愛車の「かかりつけ医」にしましょう。車の状態を継続的に把握してくれているプロがいる、という安心感は、何物にも代えがたい財産です。

修理は、車にとっては大きな負担です。しかし、それをきっかけに、車の状態をより深く理解し、適切なメンテナンスを計画することで、結果的に愛車の寿命を延ばすことにもつながるのです。

関連記事:修理見積もりの取得方法と比較のポイント:最適な修理業者選びのための完全ガイド「おかえり」の前に、あなたの最終チェックを

愛車の修理は、依頼して、お金を払って、終わりではありません。納車時に、あなたの目で最終確認を行い、完全に納得してキーを受け取る。ここまでが、一つの修理プロジェクトです。

「プロに任せたのだから大丈夫だろう」という過信や、「細かいことを言って、うるさい客だと思われたくない」という遠慮は、百害あって一利なし。後々のトラブルや、「こんなはずじゃなかった」という後悔を生まないために、納車時のチェックは、あなた自身が自分の愛車と財産を守るための、当然の権利であり、最後の重要な仕事なのです。

これから修理を終えた愛車を迎えに行く、という方は、ぜひこの記事で挙げたチェックリストを思い出してください。

- 屋外で、修理箇所の「色」と「肌」を斜めから見る

- 担当者と一緒に「整備明細書」を指差しながら、修理内容を確認する

まずは、この2つのアクションだけでも実践してみてください。あなたのその真剣な眼差しが、整備士のプロ意識を刺激し、最高の仕事を引き出すことにも繋がります。そして何より、あなた自身が「完璧な状態で戻ってきた」と心から納得することで、愛車との新しい日々を、本当の意味で安心してスタートさせることができるはずです。

- 修理見積もりを活用して賢く修理する方法[2025.12.05]

-

「ガチャン!」という鈍い音と共に、愛車に刻まれた無慈悲な傷。あるいは、エンジンチェックランプの突然の点灯。予期せぬ車のトラブルは、ただでさえ気分が落ち込むものですが、それに追い打ちをかけるのが「修理に一体いくらかかるんだろう…」という金銭的な不安ではないでしょうか。

恐る恐る修理工場に持ち込み、提示された見積書を見て、その金額に愕然とした経験はありませんか?専門用語が並び、部品代と工賃の内訳を見ても、それが本当に適正な価格なのか、素人目にはさっぱりわからない。言われるがままに修理をお願いして、後から「もっと安くできたんじゃないか?」とモヤモヤした気持ちを抱える…。

しかし、安心してください。修理見積もりは、ただ業者から提示されるのを待つだけの「請求書」ではありません。正しく読み解き、賢く活用すれば、それはあなたの愛車を最適かつ最善のコストで修理するための、最強の「武器」になるのです。ここでは、複数の見積もりの比較検討から、業者との交渉術、そして修理後のトラブル回避まで、あなたが修理で損をしないための、具体的で実践的な知識を徹底的に解説していきます。

目次

1.見積もりを比較して最適な修理を選ぶコツ

2.修理費用を抑えるための見積もりの活用法

3.見積もり内容を業者と交渉する方法

4.修理見積もり後にキャンセルする際の注意点

5.保証付きの修理を選ぶためのポイント

6.修理後のトラブルを防ぐための確認事項

7.見積もりの料金と修理の品質の関係

8.修理費用を分割払いにする際の注意点

9.高額修理の際の見積もり活用方法

10.見積もりをもとに修理スケジュールを立てる1. 見積もりを比較して最適な修理を選ぶコツ

車の修理で失敗しないための絶対的な原則、それは「必ず複数の業者から見積もりを取る」、いわゆる「相見積もり」です。1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか、修理内容が適切なのかを判断する基準がありません。

とはいえ、ただ闇雲に多くの見積もりを集めても、混乱するだけです。重要なのは、その「比べ方」にあります。

相見積もりを成功させる3つのステップ

- 条件を揃えて依頼する

「この凹みを直してください」といった曖昧な依頼の仕方では、業者によって修理方法の提案がバラバラになり、正確な比較ができません。例えば、バンパーの傷なら、「交換ではなく、板金塗装での修理を希望します」といったように、できる限り修理の希望条件を具体的に伝え、全社に同じ土俵で見積もりを依頼することが重要です。 - 「総額」だけでなく「内訳」を徹底比較する

見積書で真っ先に目が行くのは総額ですが、本当に見るべきはその内訳、つまり「部品代」と「作業工賃」です。- 部品代:

同じ部品でも、新品を使うか、リビルト品(再生部品)や中古品を使うかで大きく変わります。A社は高価な新品部品、B社は安価なリビルト品で見積もっているかもしれません。 - 作業工賃:

ここが業者の技術料です。1時間あたりの工賃(レバーレート)や、その作業にかかる時間(工数)の設定が業者によって異なります。総額が安くても、特定の作業の工賃だけが不自然に高い、といったケースも見抜けるようになります。

- 部品代:

- 修理方法の「提案理由」を聞く

なぜその修理方法を勧めるのか、その根拠を必ず確認しましょう。例えば、「この程度の凹みなら、交換するより板金の方が強度も保てて、費用も抑えられますよ」といった具体的な説明をしてくれる業者は信頼できます。逆に、説明が曖昧だったり、高額な修理ばかりを勧めてきたりする場合は、少し注意が必要かもしれません。

以前、私の友人が車のドアを大きく凹ませてしまった際、A社では「ドア交換で20万円」、B社では「高度な技術を持つ職人がいるから、板金修理で8万円で直せます」と、全く違う提案を受けました。結局、B社に依頼して、仕上がりも価格も大満足の結果に。これは、相見積もりをしたからこそ得られた成功体験です。最低でも2〜3社から見積もりを取り、じっくり比較検討する時間と手間を惜しまないこと。それが、賢い修理への第一歩です。

関連記事:修理期間と修理工場の選び方

2. 修理費用を抑えるための見積もりの活用法

見積もりは、修理の適正価格を知るためだけのツールではありません。少し視点を変えれば、修理費用を積極的に抑えるための「交渉材料」として活用することができます。

見積もりを使ってコストダウンを実現する3つのテクニック

- リビルト品・中古部品の活用を提案する

見積もりに記載されている部品が「新品(純正品)」であった場合、それが本当に必要不可欠な部品なのかを考えてみましょう。特に、機能に直接影響しない外装パーツ(ドアミラー、バンパーなど)や、高価な電装部品(オルタネーター、セルモーターなど)は、品質が保証されたリビルト品(再生部品)や中古部品を使うことで、部品代を新品の半額以下に抑えられるケースも少なくありません。 「他の業者さんでは、この部分はリビルト品で対応できると聞いたのですが、こちらでは可能ですか?」と、こちらから提案してみるのが効果的です。 - 修理範囲を限定・相談する

例えば、バンパーに複数の傷がある場合、見積もりではバンパー全体の塗装が計上されているかもしれません。しかし、本当に気になるのは一番大きな傷だけで、小さな傷は気にしない、ということもあるでしょう。その場合、「この一番目立つ傷だけを部分的に補修してもらうことはできますか?」と相談することで、作業範囲が限定され、工賃や材料費を節約できる可能性があります。完璧を目指すのではなく、自分が納得できるレベルで「ここまでで良い」という線引きをすることも、賢いコスト削減術です。 - 不必要な作業項目がないかチェックする

これは少し専門的な視点になりますが、見積もりの中に「本当にこの作業は必要なのか?」と疑問に思う項目が含まれていることがあります。

例えば、「〇〇一式」といった曖昧な記載や、本来は一つの工程で済むはずの作業が、二重に計上されているケースなどです。

他の業者の見積もりと比較して、明らかに不要だと思われる項目については、「この作業は、具体的に何のために必要なのでしょうか?」と質問してみましょう。明確な答えが返ってこない場合は、その作業を外してもらう交渉の余地があります。

ただ「安くしてください」と言うだけでは、単なる値引き交渉になってしまいます。そうではなく、見積もりという客観的な資料を元に、「この部分をこうすれば、もっとコストを抑えられますよね?」と、建設的な提案をすることが、業者との良好な関係を保ちつつ、修理費用を賢く抑えるための鍵となるのです。3. 見積もり内容を業者と交渉する方法

「業者さんと価格交渉なんて、気が引ける…」そう感じる方も多いかもしれません。しかし、ここでの交渉は、無理な値引きを要求するクレーマーになることとは全く違います。あくまで対等な立場で、お互いが納得できる着地点を見つけるための「対話」です。

交渉を成功させるためには、感情的にならず、客観的な事実に基づいて話を進めることが何よりも重要です。

スマートな交渉を成功させるための会話術

- STEP 1: 感謝と敬意を伝える

まずは、「お忙しい中、詳細な見積もりを作成いただきありがとうございます」と、見積もりを出してくれたことに対する感謝を伝えましょう。高圧的な態度ではなく、敬意を払う姿勢を見せることで、相手も話を聞く体勢に入ってくれます。 - STEP 2: 他社の見積もりを客観的なデータとして提示する

ここが最も重要なポイントです。「A社さんの見積もりでは、同じ作業内容で総額が〇〇円でした」と、具体的な数字を提示します。感情的に「A社の方が安いじゃないか!」と言うのではなく、「A社とB社でこれだけの価格差があるのですが、この違いはどういった理由から生じているのでしょうか?」と、あくまで質問の形で投げかけるのがコツです。 - STEP 3: 相手の言い分を尊重しつつ、代替案を探る

価格差の理由として、「うちは純正新品パーツしか使わない方針でして…」「作業の丁寧さが違うので、工数が多くかかります」といった説明があるかもしれません。その説明に納得できる部分があれば、「なるほど、品質へのこだわりがあるのですね。理解しました」と一度受け止めましょう。その上で、「もし、部品をリビルト品に変更した場合、どのくらい価格を抑えられますか?」といった代替案をこちらから提示し、落としどころを探っていくのです。 - STEP 4: 「あなたにお願いしたい」という意思を伝える

交渉の最後に、「実は、お店の雰囲気や〇〇さん(担当者)の説明が一番丁寧だったので、できることならこちらでお願いしたいと考えているんです」と、相手を立てる一言を添えるのも非常に効果的です。「そこまで言っていただけるなら…」と、業者側も価格やサービス面で歩み寄りを見せてくれる可能性が高まります。

当初15万円だった見積もりが、リビルト部品の活用と、わずかな工賃の見直しを粘り強く交渉した結果、最終的に12万円まで下がったそうです。これは、単に値切るのではなく、業者と真摯に対話したからこその成果です。

4. 修理見積もり後にキャンセルする際の注意点

複数の業者から見積もりを取った結果、最終的に依頼するのは1社だけです。つまり、残りの業者にはお断りの連絡(キャンセル)をしなければなりません。この断り方一つで、あなたの印象は大きく変わります。

「もう関係ないから」と無断で連絡を絶つのは、社会人として絶対に避けるべき行為です。見積もりの作成には、業者の時間と労力がかかっています。そのことへの配慮を忘れてはいけません。

円満にキャンセルするための3つのマナー

- できるだけ早く、電話で連絡する

断ることが決まったら、可能な限り速やかに連絡を入れましょう。業者によっては、あなたの依頼を見越して、部品の発注準備や作業スケジュールの調整を進めている可能性があるからです。メールやメッセージで済ませるのではなく、声で直接伝える方が、誠意が伝わります。 - 正直に、かつ簡潔に理由を伝える

断る理由は、正直に伝えて問題ありません。「今回は、修理内容と価格のバランスを考えて、他の業者さんにお願いすることにしました」といった形で、簡潔に伝えるのがスマートです。他社の悪口を言ったり、詳細すぎる説明をしたりする必要は全くありません。 - 感謝の言葉を忘れない

最後に、「お忙しい中、親身に相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。また機会がありましたら、その際はぜひよろしくお願いします」と、見積もり作成への感謝の気持ちを伝えることが最も重要です。

ここで注意したいのが、一部の業者では「見積もり作成料」が発生する場合があるという点です。特に、故障診断のためにテスターを使ったり、分解作業が必要だったりした場合に請求されることがあります。見積もりを依頼する際に、「もし修理をお願いしなかった場合、見積もりは無料ですか?」と一言確認しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

丁寧な断り方をしておけば、将来また別のトラブルで困った際に、快く相談に乗ってくれるかもしれません。一度きりの関係だと思わず、誠実な対応を心がけましょう。

関連記事:修理見積もりのキャンセルや変更は可能?5. 保証付きの修理を選ぶためのポイント

修理は、終わった瞬間がゴールではありません。数週間後、あるいは数ヶ月後に、修理した箇所に再び不具合が発生する可能性もゼロではないからです。そんな万が一の事態に備えて、「修理保証」の有無は、業者選びにおける非常に重要な判断基準となります。

安心できる「修理保証」を見極めるチェックリスト

- 保証の対象範囲は明確か?

「修理した箇所」という曖昧な表現ではなく、「交換した〇〇(部品名)と、それに付随する作業」といったように、保証が適用される範囲が具体的に定められているかを確認しましょう。 - 保証期間は十分か?

保証期間は業者や修理内容によって様々です。例えば、エンジンなどの重要部品の修理であれば最低でも「6ヶ月または走行距離1万km」といった、ある程度の期間が欲しいところです。板金塗装の場合も、「塗装の剥がれや色褪せに対して1年保証」など、具体的な期間を確認しましょう。 - 保証の条件は厳しすぎないか?

「保証期間内であっても、当社の指定する方法以外でメンテナンスを行った場合は対象外」など、あまりに厳しい条件が付いている場合は注意が必要です。保証書や契約書に細かく記載されている免責事項にも、必ず目を通しておきましょう。 - 保証書は発行されるか?

口約束だけでなく、保証期間や保証内容が明記された書面(保証書や納品書)を必ず発行してもらい、大切に保管しておくことが、後のトラブルを防ぐ上で不可欠です。

私が以前勤めていた工場では、「走行中に異音が発生した」というお客様の車を修理しました。原因はベアリングの劣化で、部品を交換して納車したのですが、1ヶ月後に「また同じ音がする」と連絡がありました。調査したところ、交換した部品そのものに初期不良があったことが判明。もちろん、無償で再修理をさせていただきました。これは、私たちが「交換部品と作業に6ヶ月の保証」を付けていたからこそ、お客様に余計な負担をかけることなく、迅速に対応できた事例です。価格の安さだけで業者を選んでしまうと、こうしたアフターサービスが手薄な場合があります。「安かろう悪かろう」で、結局高くついてしまうことのないよう、保証制度の充実度も、業者選びの重要な物差しにしてください。

6. 修理後のトラブルを防ぐための確認事項

修理が完了し、愛車と対面する瞬間は嬉しいものです。しかし、ここで舞い上がってしまい、確認を怠ると、後々「こんなはずじゃなかった」というトラブルに発展しかねません。

納車時には、必ず担当者と一緒に立ち会い、以下のポイントを自分の目で厳しくチェックする習慣をつけましょう。

納車時に絶対確認すべき5つのポイント

1.見積書通りの修理が行われているか?

修理箇所を指差しながら、「見積もりの〇〇の項目は、この部分の修理で間違いないですか?」と、見積書と現車を照らし合わせて確認します。交換した部品がある場合は、可能であれば交換前の古い部品を見せてもらうと、より確実です。2.修理箇所の仕上がりは満足できるレベルか?

特に板金塗装の場合、仕上がりの質に差が出やすいです。・色の違い:元のボディカラーと、塗装した部分の色が馴染んでいるか。

・肌(塗装面):塗装面にブツブツやザラつき、ゆず肌のような凹凸はないか。

・周囲との段差:修理箇所と、隣接するパネルとの間に不自然な段差ができていないか。 様々な角度から光を当て、少し離れて見てみるなど、入念にチェックしましょう。3.修理とは関係ない部分に傷や汚れはないか?

修理作業中に、誤って他の場所に傷をつけてしまったり、内装に油汚れが付着してしまったり、というケースは残念ながら存在します。修理を依頼する前の状態を、写真などで記録しておくと、万が一の際に有力な証拠となります。4.電装品などは正常に作動するか?

例えばドア周りを修理した場合、パワーウィンドウやスピーカー、キーレスエントリーなどが正常に作動するか、その場で必ず確認しましょう。5.最終的な請求額が見積額と一致しているか?

作業の過程で追加の修理が必要になり、見積額を上回るケースもあります。その場合、事前に連絡と承諾を得ているのが通常ですが、念のため最終的な請求額に相違がないか、納品書と見積書を照らし合わせて確認します。もし、この時点で何か気になる点や不具合が見つかった場合は、絶対にその場で遠慮なく指摘してください。一度工場から車を持ち帰ってしまうと、「それは納車後についた傷ではないか」と言われ、対応してもらえなくなる可能性があるからです。完璧な状態での納車を確認するまでが、修理の一部です。

関連記事:車の鈑金修理と保険の活用方法7. 見積もりの料金と修理の品質の関係

多くの人が抱く素朴な疑問、それは「やっぱり、見積もりが高い方が、修理の品質も高いの?」というものでしょう。この問いに対する私の答えは、「必ずしもそうとは言えないが、明確な相関関係はある」です。

車の修理費用は、大きく分けて「部品代」と「技術料(工賃)」で構成されています。

- 部品代:前述の通り、高価な「純正新品部品」を使うか、安価な「リビルト品・中古品」を使うかで大きく変わります。これは品質に直結する部分であり、高い見積もりは高品質な部品を使っている証拠、と言える場合があります。

- 技術料(工賃):ここが非常に重要なポイントです。工賃は、「設備の充実度」「整備士の技術力・経験値」そして「提供されるサービスの質(丁寧な説明や保証など)」を反映しています。

例えば、最新の塗装ブースやフレーム修正機といった高価な設備を導入している工場は、それだけ設備投資を回収する必要があるため、工賃が高くなる傾向にあります。しかし、その分、メーカーの基準に準じた、精度の高い修理が期待できます。

また、長年の経験を持つベテラン整備士は、当然その技術に見合った工賃が設定されています。彼らは、ただ壊れた部品を交換するだけでなく、故障の根本原因を突き止め、再発を防ぐための予防的な措置まで施してくれるかもしれません。

逆に、格安を謳う修理業者の場合、

- -経験の浅いスタッフが作業を担当している

- -設備が古く、仕上がりにムラが出る可能性がある

- -必要な工程を一部省略して、作業時間を短縮している

といった可能性も考えられます。もちろん、安くて質の高いサービスを提供している優良な業者もたくさんいますが、相場よりも極端に安い見積もりには、何かしらの理由があると考えるのが自然です。何を求めるかによって、選ぶべき業者は変わります。「とにかく安く、動けばいい」のか、「数年後も安心して乗れるよう、完璧に直したい」のか。あなたの価値観に合った「コストパフォーマンス」を見極めることが、見積もり料金と品質の最適なバランスを見つける鍵なのです。

関連記事:キズ修理と塗装の関係を徹底解説8. 修理費用を分割払いにする際の注意点

「今すぐ修理が必要だけど、まとまったお金が用意できない…」そんな時に、分割払いやオートローンは非常に心強い選択肢となります。多くのディーラーや修理工場では、信販会社と提携したローンサービスを用意しています。

手軽に利用できる反面、いくつか知っておくべき注意点があります。安易に契約してしまう前に、以下のポイントを必ず確認しましょう。

分割払い・ローン契約前の確認事項

- 金利(実質年率)はどのくらいか?