- 樹脂(プラスチック)パーツのキズ修理、塗装は可能?[2026.01.19]

-

「バンパーを擦ってしまったけれど、これって金属じゃなくてプラスチック?」

「SUVのフェンダーにある黒い樹脂パーツが、なんだか白っぽく古ぼけてきた…」最近の車は、燃費向上のための軽量化やデザインの多様化により、多くの場所に「樹脂(プラスチック)パーツ」が採用されています。しかし、いざキズがついたり劣化したりした際、金属のボディと同じように板金修理や塗装ができるのか、疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

実は、樹脂パーツには「塗装されているもの」と「未塗装(素地)のもの」の2種類があり、それぞれ修理のアプローチ方法が全く異なります。特に、未塗装の黒い樹脂パーツは、安易に削ったり市販のスプレーで塗ったりすると、かえってキズが目立ってしまうこともあり、注意が必要です。

この記事では、樹脂パーツの種類による修理の可否や、諦めがちな未塗装樹脂の復活方法、そしてプロが行うバンパーなどの本格的な塗装テクニックについて、専門家の視点で詳しく解説していきます。

目次

1. 車に使われる樹脂パーツ

車のボディといえば「鉄(スチール)」や「アルミ」といった金属をイメージするかもしれませんが、現代の自動車において樹脂(プラスチック)パーツが占める割合は年々増加しています。

その最大の理由は「軽量化」です。樹脂は金属に比べて圧倒的に軽く、車の燃費性能を向上させるために欠かせない素材です。また、成形の自由度が高く、複雑なデザインを実現できる点や、歩行者と衝突した際に衝撃を吸収して怪我を軽減する安全面でのメリットもあります。

主に使用されている素材は「ポリプロピレン(PP)」や「ABS樹脂」などが代表的です。これらは弾力性があり、多少の変形なら元に戻る性質を持っていますが、一方で熱に弱く、一度割れてしまうと金属のように溶接して繋ぐ(一般的な板金)のが難しいという側面もあります。

まずは、ご自身の車のどこに樹脂パーツが使われているかを確認してみましょう。場所によって素材や塗装の有無が異なります。

主な樹脂パーツ 特徴と役割 フロント・リアバンパー 最も代表的な樹脂パーツ。衝撃吸収のため柔らかい素材(PP等)が使われることが多い。基本的にはボディ色に塗装されている。 フェンダーアーチモール SUVなどのタイヤ周りに付いている黒いパーツ。泥除けやデザインアクセントとして機能する。未塗装(素地)が多い。 サイドミラーカバー 硬めの樹脂(ABSなど)が使われる。狭い道で擦りやすい場所No.1。塗装タイプと未塗装タイプがある。 カウルトップパネル フロントガラスとボンネットの間にある、ワイパーの根元部分の黒い樹脂。紫外線を受けやすく、白化しやすい代表箇所。 「コツン」と軽くぶつけた時、金属パーツなら凹んで塗装が剥がれるだけですが、樹脂パーツの場合は「割れる」「変形して戻らない」「えぐれる」といった独特の損傷の仕方をします。

金属の板金修理(叩いて直す)とは異なり、樹脂には樹脂特有の修理アプローチが必要です。「プラスチックだから安く直るだろう」と思われがちですが、素材や表面処理によっては修理ができず、「交換」になるケースもあるため、まずは「素材の違い」を正しく理解することが大切です。

関連記事:ドアのキズ修理と対策を解説

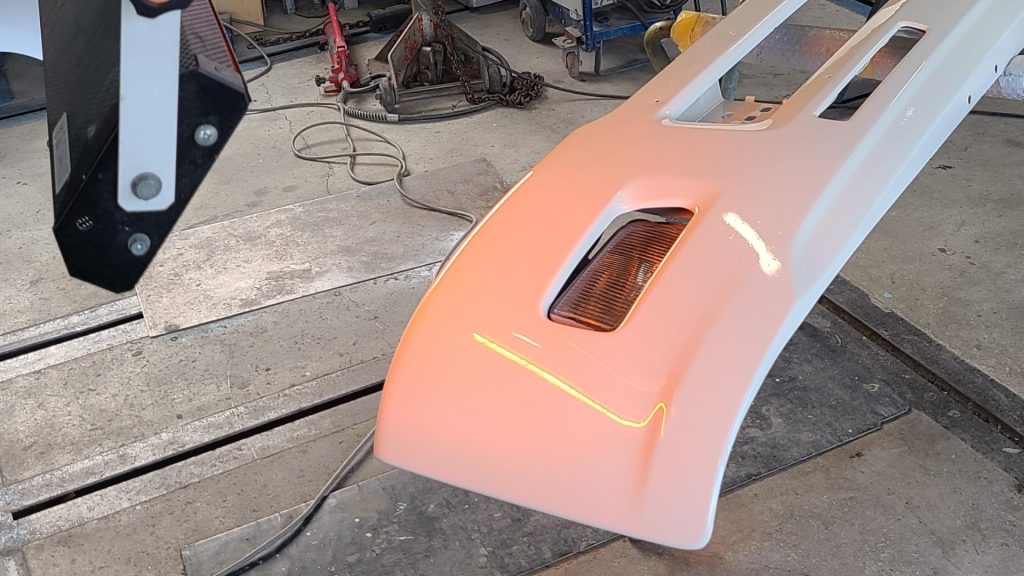

2. 未塗装樹脂(黒いバンパーなど)

樹脂パーツの中でも、修理において特に難易度が高く、プロでも頭を悩ませるのが「未塗装樹脂(素地)」と呼ばれるタイプです。

最近のSUVブームにより、フェンダーアーチやバンパーの下部、サイドステップなどに、あえて塗装をしない黒やグレーの樹脂パーツを採用する車が増えています。軽トラックのバンパーなどもこのタイプです。

この未塗装樹脂は、塗装工程を省くことでコストダウンを図れるほか、アウトドアでタフに使う車としての力強いデザインアクセントとしても機能します。しかし、修理という観点から見ると、非常に厄介な特性を持っています。

最大の特徴は、表面にある「シボ(梨地)」と呼ばれるザラザラした模様です。

比較項目 塗装された樹脂パーツ 未塗装樹脂パーツ(素地) 表面の状態 ツルツルしており、ボディと同じ色と艶がある。 ザラザラした細かい凹凸(シボ模様)があり、素材そのものの色(黒・ダークグレー)。光沢はない。 キズの見え方 塗装が剥がれて下地(黒や白)が見える。 削れた部分が白っぽく変色したり、樹脂がささくれて毛羽立ったりする。 修理の難易度 パテで埋めて再塗装すれば元通りになる。 部分修理が非常に難しい。削るとシボ模様が消えてしまい、補修跡が目立つ。 塗装されたパーツなら、キズをパテで埋めてサンドペーパーで平らにし、上から色を塗れば隠せます。しかし、未塗装樹脂の場合、パテで埋めたりヤスリで削ったりすると、その部分だけ「ザラザラ模様」が消えてツルツルになってしまいます。

周囲の模様と馴染まなくなり、「ここを直しました」という違和感が出てしまうため、多くの修理工場やディーラーでは「未塗装樹脂のキズ=修理不可(部品交換)」と判断されることが一般的です。

3. 未塗装樹脂のキズ修理

では、未塗装樹脂にキズがついたら、絶対に交換しかないのでしょうか?

基本的には「交換」が最も確実で安上がりなケースが多いですが、部品が高額な場合や、どうしても交換したくない場合には、修理テクニックが存在しないわけではありません。

未塗装樹脂のキズに対する、主な対処法を3つご紹介します。

対処法 作業内容 メリット・デメリット ① 削って目立たなくする キズのささくれ(バリ)をカッターやペーパーで除去し、ヒートガンで炙って白化を抑える。 【○】費用が安い。

【×】キズが消えるわけではない。削った部分のシボは消える。② テクスチャー塗装 プロの技術。特殊な塗料を吹き付けて、擬似的にザラザラした模様を再現する。 【○】交換せずに自然な仕上がりになる。

【×】高度な技術が必要で、費用が部品交換より高くなる場合がある。③ スムージング塗装 パーツ全体のシボを全て削り落とし、ツルツルにしてからボディ同色や黒で全塗装する。 【○】高級感が出る。カスタムとして楽しめる。

【×】高額な費用がかかる。オリジナルの質感はなくなる。DIYでやりがちな失敗が、浅いキズを消そうとしてヤスリで一生懸命削り、その周辺だけツルツル・テカテカにしてしまうことです。こうなると、かえって目立ってしまいます。

プロの現場では、浅いキズであればヒートガン(工業用ドライヤー)で熱を加えて樹脂を少し溶かし、表面の白化を馴染ませるテクニックを使うこともありますが、温度管理を間違えるとパーツ全体が変形するリスクがあります。

「未塗装樹脂の修理」は、技術的には可能ですが、コストと仕上がりのバランスを考えると、数千円〜1万円程度のパーツなら「交換」してしまった方が安くて早いケースが多いのが現実です。無理に直そうとせず、まずは見積もりで交換費用を確認することをおすすめします。

4. 白ボケの復活方法

キズではありませんが、未塗装樹脂パーツの悩みで最も多いのが「白ボケ(白化現象)」です。

新車の時は黒々としていたフェンダーやカウルトップが、数年経つと紫外線や雨の影響で劣化し、白っぽく変色してしまう現象です。黒いパーツが白くなると、車全体が古ぼけて見えてしまいます。

この白ボケは、表面の樹脂が酸化して粉を吹いている状態です。これを復活させる方法はいくつかあります。

1. 樹脂復活剤(コーティング剤)を塗る

最も手軽で一般的な方法です。カー用品店で売られているシリコン系やガラス系のコーティング剤を塗り込むことで、濡れたような黒いツヤを蘇らせます。

DIYでも簡単に施工できますが、あくまで表面に油分や皮膜を乗せているだけなので、耐久性は数ヶ月〜半年程度です。定期的な塗り直しが必要です。

2. ヒートガンで炙る

熱風で表面を軽く溶かし、内部の油分を染み出させて黒くする方法です。YouTubeなどでよく紹介されていますが、ムラになりやすく、熱しすぎてパーツを変形させてしまったり、周囲の塗装を焦がしてしまったりするリスクがあるため、初心者にはおすすめしません。また、一度黒くなっても再劣化するのが早いです。

3. プロによる「樹脂専用塗装」

これが最も確実で長持ちする方法です。劣化した表面を洗浄・足付けし、樹脂専用の「艶消しブラック」や「チッピング塗料」で塗装します。単なる黒ペンキではなく、樹脂の質感(マット感やザラザラ感)に合わせた塗料を使うため、新車のような自然な風合いになります。コーティングとは違い、一度塗れば数年は効果が持続します。

コバックの鈑金塗装部門でも、この「樹脂パーツの再塗装」や「専用コーティング施工」を受け付けている店舗があります。「キズはないけど、白っぽさが気になって古臭く見える」という方は、交換する前にリフレッシュ塗装を検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事はこちら:バンパーのキズ修理と補修方法

5. 塗装された樹脂パーツ(バンパー等)

ここからは、多くの乗用車で採用されている「塗装された樹脂パーツ」について解説します。代表的なのは、ボディと同じ色で塗られているフロントバンパーやリアバンパー、サイドステップなどです。

これらは素材こそ樹脂(ポリプロピレン等)ですが、表面は金属ボディと同じように塗装されています。そのため、基本的には「金属パーツと同じ手順」で修理・塗装が可能です。つまり、キズをパテで埋めて、色を塗って直すことができます。

ただし、樹脂ならではの注意点があり、金属と同じ塗料をそのまま塗れば良いというわけではありません。重要なのは「柔軟性」と「密着性」です。

■塗料の剥がれやすさ(密着性)

ポリプロピレン(PP)という素材は、接着剤や塗料を弾く性質(難接着性)があります。そのまま塗料を吹き付けても、乾燥後にパリパリと剥がれてしまいます。そのため、修理の際には必ず「プライマー」と呼ばれる、樹脂と塗料を密着させるための特殊な下地剤を塗布する必要があります。

■衝撃による割れ(柔軟性)

樹脂バンパーは、走行中の振動や軽い接触で「たわみ」ます。カチカチに固まる金属用のパテや塗料を使うと、バンパーの変形についていけず、ひび割れ(クラック)を起こしてしまいます。プロの修理では、パテや塗料(クリア層)に「柔軟性硬化剤(軟化剤)」を混ぜることで、樹脂の動きに合わせて塗膜もしなるように調整します。

「バンパーの修理なんて、缶スプレーで塗ればいいや」とDIYで挑戦し、数週間後に塗装がバリバリに割れてしまった…という失敗談をよく聞きますが、これは樹脂専用の下地処理と柔軟剤の配合を行っていないことが主な原因です。

塗装された樹脂パーツは、正しく施工すれば、新品交換しなくても「どこを直したか分からない」レベルまで完璧に修復できます。コバックでは、素材の特性を熟知した職人が、樹脂専用の工程で修理を行うため、修理後の耐久性も安心です。

6. キズ修理と塗装の工程

「プロに頼むと、具体的にどんな作業をしてくれるの?」

塗装された樹脂バンパーの修理を例に、プロの現場で実際に行われている工程を詳しくご紹介します。DIYで直そうとして失敗する原因の多くは、この工程のどこか(特に下地処理や乾燥)を省略してしまうことにあります。

樹脂パーツの塗装は、金属パーツとは異なる繊細な手順と専用の材料が必要です。見た目だけを整えるのではなく、走行中の振動や衝撃に耐えうる「強度」を持たせることがプロの仕事です。

工程1:クリーニングと足付け

まず、修理箇所周辺の汚れやワックス分を完全に除去(脱脂)します。その後、サンドペーパーで表面をあえて傷つける「足付け」作業を行います。ツルツルの表面のままでは塗料が食いつかず、すぐに剥がれてしまうため、微細な凹凸を作って密着面積を広げる重要な工程です。

工程2:バリ取りと成形

キズによってささくれ立った樹脂(バリ)を削り落とします。樹脂は削ると摩擦熱で溶けたり毛羽立ったりするため、慎重に行います。変形がある場合は、ヒートガンで熱を加えて元の形状に戻す修正作業もここで行います。

工程3:プライマー(密着剤)の塗布【最重要】

ここが金属修理との最大の違いです。ポリプロピレン(PP)などの樹脂素材は、そのままではパテや塗料を弾いてしまいます。必ず「プライマー」と呼ばれる、樹脂専用の強力な密着向上剤を塗布します。これを怠ると、修理して数ヶ月後にパテごとポロリと剥がれ落ちるトラブルが発生します。

工程4:樹脂用パテによる成形

キズの凹みを埋めるためにパテを塗ります。この時、カチカチに固まる金属用の板金パテではなく、バンパーの振動やたわみに追従できる「バンパー用パテ(柔軟性パテ)」を使用します。硬すぎるパテを使うと、少しぶつかっただけでひび割れの原因になります。

工程5:サフェーサー(下塗り)

パテを研いで平らにした後、塗料の吸い込みを防ぎ、表面を滑らかにするための下地塗料(サフェーサー)を吹き付けます。ここでも、柔軟性を持たせる添加剤(軟化剤)を混ぜることがあります。サフェーサー乾燥後、さらに細かいペーパーで水研ぎを行い、完璧な肌を作ります。

工程6:塗装(調色・ボカシ)

ボディカラーに合わせて調合した塗料を吹き付けます。樹脂バンパーは金属ボディと素材が違うため、全く同じ塗料を塗っても、光の反射加減で色が違って見えることがあります。プロはそれを見越して「微調整(調色)」を行い、さらに修理箇所の周囲に向けてグラデーション状に色を薄くしていく「ボカシ塗装」を行うことで、境目を目立たなくさせます。

工程7:クリア塗装と磨き

最後にツヤと保護膜を作るクリア塗装を行います。ここでも柔軟性硬化剤を添加し、飛び石などで割れにくい塗膜を作ります。完全乾燥後、ポリッシャーとコンパウンドで磨き上げ、新車同様の光沢を出して完成です。

このように、樹脂パーツの修理には「樹脂専用の材料」と「剥がれないための徹底した下地処理」が不可欠です。DIYのスプレー塗装がすぐに剥がれてしまうのは、プライマー処理や足付けが不十分であることが主な原因なのです。

参考ページ:車のキズを防ぐための対策と予防方法

7. DIYでの修理

カー用品店に行けば、バンパー用の補修キットや缶スプレー、未塗装樹脂の復活剤などがずらりと並んでいます。「安く済むなら自分でやりたい」と考えるのは自然なことです。しかし、樹脂パーツのDIY修理は、金属パーツ以上に難易度が高く、リスクも伴います。

DIYをおすすめできるケースと、やめておいた方が無難なケースを、プロの視点で整理しました。無理をして失敗すると、リカバリーのためにかえって高い費用がかかることもあります。

DIY修理の手法 作業内容と難易度 プロの判定 タッチペン補修 小石による塗装剥がれや、線キズに筆で色を塗る。

→ 難易度:低<おすすめ>

サビる心配はないが、黒や白の下地が見えているのを隠すのに有効。失敗のリスクも低い。未塗装樹脂のコーティング 白化した未塗装パーツに復活剤を塗る。

→ 難易度:低<おすすめ>

一時的な効果だが、手軽に見栄えを良くできる。ボディに付かないよう注意。缶スプレー塗装 キズをパテ埋めし、広範囲にスプレー塗装をする。

→ 難易度:高<非推奨>

色ムラになりやすく、下地処理不足で後から剥がれるリスク大。周囲への塗料飛散も危険。未塗装樹脂のキズ削り ヤスリで削ってキズを消そうとする。

→ 難易度:中<要注意>

削った部分のシボ模様が消え、そこだけツルツルになり余計に目立つ失敗例が多発。DIYでよくある失敗例

「キズを消そうとヤスリをかけたら、削りすぎてバンパーのラインが変わってしまった」

「スプレーで塗ったら、そこだけ色が明るくて浮いてしまった(色合わせの失敗)」

「マスキングが甘くて、ライトやボディに塗料が飛んでしまった」特に多いのが「色のミスマッチ」と「塗装剥がれ」です。市販の缶スプレーは「新車の時の標準色」で作られていますが、あなたの車は紫外線で微妙に色あせています。色が合わないのは当然なのです。

失敗してからプロに頼むと、塗ってしまった塗料をシンナーで全て剥がす手間賃が加算され、最初から頼むより高くなることがほとんどです。指の爪が引っかかるような深いキズや、手のひらサイズ以上の範囲なら、無理せずプロに相談することをおすすめします。

8. プロに依頼するメリット

DIYのリスクを踏まえた上で、あえてお金を払ってプロ(コバック等の鈑金工場)に依頼するメリットは何でしょうか。単に「手間が省ける」「キレイになる」だけではありません。

メリット1:再修理のリスクがない(耐久性)

前述の通り、プロは樹脂専用のプライマーや柔軟剤入りの塗料を使い分け、物理的・化学的に「剥がれない塗装」を行います。修理した翌日に洗車機に入れても、高速道路で虫がぶつかってもビクともしません。「いつ剥がれるか」という不安から解放されます。

メリット2:完璧な色合わせ(調色)

樹脂バンパーは、同じ色番号でも金属ボディと色が合いにくいパーツです。プロは実車に合わせて塗料を数種類調合し、さらに「ボカシ塗装」という技術を使って、修理箇所と元の塗装の境目を肉眼では分からないレベルまで馴染ませます。

メリット3:交換か修理か、最適な判断ができる

これが最大のメリットかもしれません。樹脂パーツの場合、一生懸命直すよりも、新品(あるいは中古部品)に交換した方が安くて早いケースが多々あります。プロに見せれば、「これは修理だと3万円かかるけど、新品パーツが2万5千円で出るから、交換しましょう」といった合理的な提案が受けられます。DIYではこの判断ができず、高い材料費と時間をかけて徒労に終わる可能性があります。

メリット4:リサイクルパーツの活用

コバックのような全国チェーンなら、独自のネットワークを使って「同色の中古パーツ」を探すことができます。もし見つかれば、塗装費用すら不要になり、新品交換の半額以下で直ることもあります。これは個人では絶対にできない芸当です。

9. 樹脂パーツの交換費用

「修理するより交換した方が安い」というケースについて、具体的なイメージを持っておきましょう。樹脂パーツは金属パーツ(ドアやボンネット)に比べて部品代が比較的安い傾向にあります。

■未塗装樹脂パーツの場合

例えば、フェンダーアーチの黒いモールや、バンパーの角にあるプロテクターなど。これらは数千円〜1万円程度で部品が出ることも珍しくありません。修理しようとすると、パテ埋めや特殊なテクスチャー塗装で数万円かかってしまうため、「未塗装パーツは基本、交換一択」と考えた方がコスパが良いです。

■塗装済みバンパーの場合

車種によりますが、新品バンパー(色付き)の価格目安は以下の通りです。・軽自動車:3万〜5万円程度

・コンパクトカー:4万〜6万円程度

・大型ミニバン・SUV:6万〜10万円以上もしキズの修理見積もりが4万円で、新品バンパーが4万5千円なら、交換を選んだ方が新品になる分お得かもしれません(※別途交換工賃がかかります)。逆に、修理が2万円で済むなら修理がお得です。

さらに、コバックなら「リサイクルパーツ(中古部品)」という強力な選択肢もあります。

運良く同色の中古バンパーが見つかれば、部品代1万〜2万円+交換工賃数千円で済むこともあります。これなら修理するよりも圧倒的に安く、しかも塗装工程がないため待ち時間も大幅に短縮できます。

「直せるか?」だけでなく「交換したらいくらか?」をセットで確認することが、樹脂パーツ修理で損をしないための鉄則です。

10. 樹脂パーツのキズ修理の相談

樹脂パーツのキズは、素材の種類(塗装か未塗装か)や、キズの深さによってベストな対処法が異なります。自己判断で市販のスプレーを吹いてしまう前に、まずはプロの目利きを活用してください。

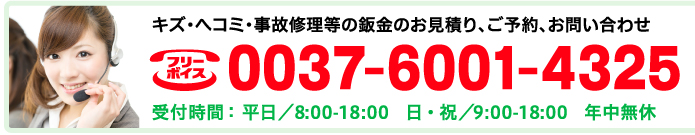

コバックでは、樹脂パーツの修理に関しても無料で見積もり相談を受け付けています。

・「この黒いパーツ、白くなってきたけど直せる?」

・「バンパーのキズ、タッチペンで塗るのと本格修理、どっちがいい?」

・「交換する場合と修理する場合、両方の金額を知りたい」このような疑問に対して、実車を確認しながら明確な回答を提示します。無理に高額な修理を勧めることはありません。「これならタッチペンで十分ですよ」とアドバイスすることもあれば、「中古パーツを探してみましょう」と提案することもあります。

特に未塗装樹脂の白化やキズは、「仕方ない」と諦めている方が多いですが、プロのコーティングや塗装で劇的に若返らせることが可能です。黒いパーツが引き締まると、車全体の印象がグッと若返ります。ぜひ一度ご相談ください。

お近くのコバック、または鈑金専門店の「モドリック」でお待ちしています。

樹脂パーツの特性を知り、賢くキレイに直そう

今回は、車の樹脂パーツ(バンパーや未塗装樹脂)のキズ修理について、素材による違いや修理方法、プロに依頼するメリットを解説しました。記事の要点は以下の通りです。

・樹脂パーツには「塗装済み」と「未塗装(素地)」があり、修理のアプローチが根本的に異なる。

・未塗装樹脂のキズ修理は難易度が高く、部品交換の方が安く済むケースが多い。

・塗装済みバンパーなどの修理は、樹脂専用のプライマーや柔軟剤入り塗料を使うプロに任せるのが安心。

・DIY修理は「タッチペン」程度に留め、広範囲の塗装は剥がれのリスクが高いため避けるべき。樹脂パーツは錆びないため、金属パーツほど緊急性は高くありません。しかし、車の「顔」であるバンパーや、ボディラインを引き締める黒い樹脂パーツが傷ついていると、どうしても車全体が疲れて見えてしまいます。

読者の皆様が、明日から実践できる具体的なアクションは以下の2点です。

1. キズついたパーツが「ツルツルの塗装」か「ザラザラの未塗装」かを確認し、爪で深さをチェックする。

爪が引っかからない浅い傷ならコンパウンドで消える可能性があります。ザラザラのパーツなら磨くのはNGです。

2. スマホでキズの写真を撮り、コバックに見積もりを依頼する。

「修理」と「交換(新品・中古)」の比較見積もりを取るのが賢い方法です。プロに選択肢を出してもらいましょう。最適な方法を選べば、樹脂パーツのキズは怖くありません。愛車の美しさを取り戻し、気持ちよくドライブを楽しみましょう。

こちらも読まれています:保険を使ったキズ修理の流れと注意点

- コバックが選ばれる理由とは?高品質な鈑金塗装を安く早く提供[2026.01.16]

-

「うっかりガードレールに擦ってしまった…」「信号待ちで追突されてしまった…」

愛車のキズやヘコミは、予期せぬタイミングで起こるものです。ショックを受けると同時に、「修理代はいくらかかるんだろう?」「何日くらい車が使えなくなるの?」といった不安が一気に押し寄せてくるのではないでしょうか。

「車検のコバック」という名前はご存知でも、実は鈑金塗装(キズ・ヘコミ修理)においても、車検同様に「高品質・低価格」なサービスを提供していることは、意外と知られていないかもしれません。

コバックが掲げるスローガンは、車検と同じく「高品質なサービスを、安く、早く」提供すること。一見すると矛盾しそうなこの課題を、コバックはどのように解決しているのでしょうか?この記事では、全国チェーンならではのスケールメリットと、職人の技術、そして徹底した効率化の仕組みを解き明かし、コバックの鈑金塗装が多くのドライバーに選ばれている理由を徹底解説します。

目次

1. 「安い・早い・安心」の秘密

車の修理工場を探す際、皆さんは何を基準に選びますか?「ディーラーなら安心だけど高いし時間がかかる」「町の整備工場は安いかもしれないけど入りにくい」…そんなジレンマを感じたことがある方は多いはずです。

コバックの鈑金塗装が目指しているのは、ディーラーのような「安心感・高品質」と、町工場のような「安さ・親しみやすさ」、そしてカーコンビニ倶楽部のような「早さ」のすべてを兼ね備えた、いいとこ取りのサービスです。

なぜ、そんなことが可能なのでしょうか?その秘密は、コバック独自のビジネスモデルにあります。

1. 圧倒的なスケールメリット

コバックは全国に展開する巨大チェーンです。塗料、パテ、研磨紙といった消耗品から、交換部品に至るまで、グループ全体で大量に一括仕入れを行っています。これにより、個人経営の工場では実現できないレベルで材料原価を抑えることができます。このコストダウン分が、そのままお客様の修理代金の「安さ」に還元されています。

2. 中間マージンのカット

ガソリンスタンドやカー用品店で修理を頼むと、実は窓口業務だけで、実際の作業は提携工場に外注しているケースが多々あります。その際、紹介料として20〜30%のマージンが上乗せされます。コバックは自社工場(または直営の鈑金専門店「モドリック」)での直接施工を基本としているため、余計な仲介手数料がかかりません。

3. 徹底した分業と効率化

「受付」「見積もり」「部品発注」「板金作業」「塗装作業」。これらを一人の職人が行うのではなく、専門スタッフによる分業制を敷いています。各工程のプロが専念することで作業スピードが上がり、「早さ」を実現しています。

修理依頼先による特徴の違いを比較表にまとめました。コバックの立ち位置がよく分かるはずです。

依頼先 費用感 スピード 特徴・注意点 ディーラー 高い 遅い 品質は安心だが、作業は下請け工場に出すことが多く、中間マージンが発生する。基本的に新品部品交換がメイン。 町の鈑金工場 普通〜安い 普通 技術力にバラつきがあり、入りにくい雰囲気の店も。職人一人で回していると時間がかかる。 コバック 安い 早い 自社施工でマージンカット。全国チェーンの品質管理と明朗会計で、安さと安心を両立。 関連ニュース:鈑金修理の基本と知っておくべきポイント

2. 最新設備による効率化

「早い・安い」と聞くと、「手抜き作業をしているのではないか?」「仕上がりが雑なのではないか?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、コバックの早さは手抜きによるものではなく、「設備投資による効率化」の賜物です。

鈑金塗装の世界は、職人の腕も重要ですが、それ以上に「設備」が仕上がりとスピードを左右します。コバックの鈑金工場では、最新鋭の設備を積極的に導入し、作業のボトルネックを解消しています。

1. 塗装専用ブース(スプレーブース)

塗装にとって最大の敵は「ホコリ」です。空気中のホコリが塗装面に付着すると、それを修正するために磨き作業が必要になり、時間がかかります。コバックでは、完全に密閉され、フィルターを通したクリーンな空気が循環する「塗装ブース」を完備しています。ホコリの付着をシャットアウトすることで、塗り直しや過度な磨き作業を減らし、圧倒的な時短と高品質を実現しています。

2. 遠赤外線乾燥機

塗装後の乾燥工程も、時間を食う要因の一つです。自然乾燥では何時間もかかり、天候や湿度にも左右されます。そこで、強力な熱で塗膜の内側から硬化させる「遠赤外線乾燥機」を使用します。これにより、乾燥時間を数分〜数十分に短縮でき、雨の日でも冬の日でも、安定したスピードで納車が可能になります。

3. フレーム修正機

大きな事故で車の骨格が歪んでしまった場合、昔ながらの方法でチェーンブロックで引っ張るだけでは、精度が出ず時間がかかります。コバックでは、ミリ単位で車体の歪みを計測・修正できる「フレーム修正機」を導入している店舗が多くあります。これにより、重度の修理であっても迷いなく正確に元の形に戻すことができ、工期の短縮につながります。

主な設備と、それがもたらすメリットを整理しました。

導入設備 従来の課題 コバックの解決策(メリット) 塗装ブース ホコリが付着し、磨き作業に時間がかかる。

仕上がりがザラザラになる。ゴミの付着を極限まで防ぎ、鏡のような仕上がりを一発で決める。手直し時間を削減。 遠赤外線乾燥機 乾くのを待つ時間が長く、その間次の作業ができない。 乾燥時間を劇的に短縮。塗膜強度も上がり、納車後のトラブルも防ぐ。 調色用ライト 天候によって色の見え方が変わり、色合わせに時間がかかる。 太陽光に近い光で、曇りの日や夜間でも正確かつスピーディな色合わせが可能。 このように、コバックの「早さ」は、職人の勘や根性に頼るのではなく、最新テクノロジーによって支えられているのです。

3. リサイクルパーツの積極活用

修理代が高くなる最大の要因は「部品代」です。特にドアやバンパー、フェンダーなどの外装パーツは、新品で揃えると部品代だけで10万円を超えることも珍しくありません。

「少しでも安く直したい」というお客様のために、コバックが積極的に提案しているのが「リサイクルパーツ(中古部品・リビルトパーツ)」の活用です。

「中古部品」と聞くと、「ボロボロなんじゃないか?」「すぐ壊れるんじゃないか?」と心配される方もいるかもしれません。しかし、コバックが取り扱うリサイクルパーツは、プロの目で厳格にチェックされ、洗浄・品質管理された「良品」のみです。

リサイクルパーツを活用するメリットは、単に安いだけではありません。

■メリット1:圧倒的なコストダウン

新品部品と比較して、およそ30%〜50%の価格で購入できます。機能的には新品と変わらない部品を半額以下で手に入れられるのは、修理費を抑えたい方にとって最大の魅力です。■メリット2:塗装費用のカット(同色交換)

運良くお客様の車と同じボディカラーの中古部品が見つかれば、塗装作業自体をカットできる場合があります(ポン付け交換)。新品部品は通常、塗装されていない状態で届くため、必ず塗装費用がかかります。同色の中古パーツなら、部品代が安い上に塗装費も浮くため、総額で半額以下になるケースも多々あります。■メリット3:環境への配慮

使える部品を再利用することは、廃棄物を減らし、新品製造にかかるエネルギーを節約することに繋がります。お財布に優しいだけでなく、地球にも優しい修理方法です。コバックは全国にネットワークを持っているため、日本中の在庫からお客様の車に合う部品を探し出すことができます。他店で「新品交換しかない」と言われた場合でも、コバックなら「中古部品で安く直す」という選択肢を提示できるかもしれません。

4. 明確な料金体系と事前見積もり

「修理に出した後で、追加料金を請求されたらどうしよう…」

「見積書を見ても『一式』ばかりで、何にいくらかかっているのか分からない」鈑金修理業界には、長らく「不明瞭な会計」という悪しき慣習がありました。コバックは、この不透明さを一掃し、車検同様の「ガラス張り見積もり」を徹底しています。

コバックの見積もりシステムは、コンピューターでお客様の車種や損傷範囲を入力することで、適正な工賃と部品代を瞬時に算出します。職人の「どんぶり勘定」ではなく、明確な基準に基づいた価格提示を行うため、誰が担当しても公平で正確な金額が出ます。

さらに特徴的なのが、「選べる修理プラン(松・竹・梅)」の提案です。お客様の予算やニーズに合わせて、複数の見積もりパターンを作成します。

・【松】完璧プラン: 全て新品部品を使用し、完璧に直すプラン。新車同様の仕上がりを求める方向け。

・【竹】高コスパプラン: 板金修理やリサイクルパーツを駆使して、品質と価格のバランスを取るプラン。

・【梅】節約プラン: キズを目立たなくする簡易補修や、タッチアップのみ。とにかく安く済ませたい方向け。「予算は5万円以内で」と伝えていただければ、その範囲内でできる最善の策をプロが提案します。お客様自身が納得してコースを選べるため、「思ったより高かった」というトラブルが起きません。

また、コバックでは「事前見積もり」を徹底しており、お客様の了承を得ずに勝手に作業を進めることは絶対にありません。分解してみないと分からない内部損傷の可能性がある場合も、事前にその旨を説明し、追加費用が発生する際も必ず連絡を入れて確認を取ります。

併せて読みたい記事:鈑金修理の流れとスムーズに進めるコツ

5. コバックの鈑金技術のこだわり

いくら安くて早くても、仕上がりが悪ければ意味がありません。コバックの鈑金塗装が「高品質」である理由は、設備だけでなく、そこで働く「人(職人)」へのこだわりにもあります。

コバックの技術者は、単にハンマーで鉄を叩くだけではありません。以下のような高度な技術と知識を習得しています。

1. 調色(色合わせ)のプロフェッショナル

車の色は、メーカーのカラーコード通りに塗料を混ぜれば合うという単純なものではありません。車は一台一台、日焼けによる退色具合が異なります。職人は、何十種類もの原色を0.1g単位で配合し、お客様の車の「今の色」に合わせて塗料を一から作り上げます。テストピースをボディにかざし、正面からだけでなく斜めから見た時の色の変化(透かし)まで確認し、違和感のない色を作り出します。

2. 線と面を復元する成形技術

最近の車は、複雑なプレスライン(ボディの曲線や角)が多く採用されています。へこんだボディを元の形に戻す際、このプレスラインを正確に再現できるかが腕の見せ所です。コバックの職人は、手のひらの感覚を研ぎ澄まし、1ミリ以下の歪みも見逃さず、光の反射が美しく流れるような滑らかな表面に仕上げます。

3. 素材の進化への対応

近年の車は、燃費向上のために軽量な「高張力鋼板」や「アルミパネル」「樹脂パーツ」が多用されています。これらは従来の鉄板とは扱いが異なり、熱を加えすぎると強度が落ちたり、変形したりします。コバックでは、こうした新素材に対応した最新の修理技法を常にアップデートしており、どんな車種でも安全に、かつ美しく修理することが可能です。

「コバック=車検」のイメージが強いかもしれませんが、その裏には、ディーラーの指定工場レベル、あるいはそれ以上の技術力を持つ鈑金塗装部隊が存在しているのです。

6. 軽微な傷から事故修理まで対応

「こんな小さなキズで修理工場に行ってもいいのかな?」

「バンパーを少し擦っただけだから、タッチペンで済ませたいけど、プロに頼むのは気が引ける…」逆に、「事故で車の前が大破してしまった。これはディーラーじゃないと直せないよね?」

このように、損傷の程度によって「どこに頼めばいいか」を迷ってしまう方は多いものです。しかし、コバックの鈑金塗装は、数千円で済むような軽微な補修から、フレーム修正が必要な大事故修理まで、あらゆるレベルの損傷に対応しています。

「タッチペンだけ」でも大歓迎

例えば、飛び石で塗装が少し剥がれた場合や、爪楊枝の先ほどの小さなキズ。「本格的な塗装をするほどではないけれど、サビないように処置だけしてほしい」というご要望にもお応えします。コバックでは、タッチアップペイント(筆塗り)による簡易補修も行っています。「部品代数百円+技術料」というリーズナブルな価格で対応可能です。プロが塗るため、市販のタッチペンをご自身で塗るよりも断然きれいに仕上がります。「こんな小さなことで」と遠慮せず、気軽にご相談ください。

大破した車を蘇らせる「重整備」

一方で、交通事故による大きな損傷もお任せください。コバックの鈑金工場(特にモドリック等の専門店)には、車の骨格の歪みをミリ単位で修正する「フレーム修正機」や、ボディを切断・接合するための「溶接機」など、ディーラー工場と同等以上の重整備設備が整っています。「他店で全損(修理不能)と言われた」「フレームがいっているから直らないと言われた」。そんな車でも、コバックの技術力なら修復可能なケースが多々あります。

対応範囲の広さを整理しました。

損傷レベル 主な修理内容 コバックの対応スタンス 軽度(小キズ・エクボ) 磨き、タッチペン、デントリペア、バンパー部分塗装など。 「安く・早く」を最優先。当日仕上げや、数千円〜数万円での簡易補修を提案。 中度(凹み・変形) ドアやフェンダーの板金塗装、部品交換(リサイクルパーツ含む)。 「コスパ」を重視。新品交換と板金修理の比較見積もりを行い、最適なプランを提示。 重度(骨格損傷・大破) フレーム修正、パネル交換、エンジン脱着、エアバッグ交換など。 「安全性」を最優先。最新設備と熟練技術で、走行機能と強度を完全に復元。 コバックは「車のコンビニ」のような手軽さと、「総合病院」のような専門性を兼ね備えています。どんな状態の車でも、まずは一度お見せください。

こちらも読まれています:鈑金修理と塗装の違いを徹底解説

7. 保険修理のサポート体制

修理代が高額になりそうな時、「車両保険を使うべきか、自費で直すべきか」は非常に悩ましい問題です。

「保険に入っているんだから、使わないと損だ」と安易に考えてはいけません。保険を使えば手出しの修理費は減りますが、翌年からの保険等級が下がり(一般的に3等級ダウン)、保険料が上がってしまいます。

場合によっては、「保険で直した金額よりも、数年かけて支払う増額分の保険料の方が高かった」という、いわゆる「保険損」の逆転現象が起きることも珍しくありません。

コバックでは、単に修理を受け付けるだけでなく、このような「保険利用の損得診断」もしっかりとサポートします。

お客様の保険証券を確認させていただき、以下の要素を総合的にシミュレーションします。

・今回の修理代の見積額

・保険を使った場合の翌年以降の保険料アップ額(3年間のトータル差額)

・免責金額(自己負担額)の設定これらを計算した上で、「今回は保険を使わず、リサイクルパーツで安く直した方がトータルで5万円お得ですよ」や「これは高額修理になるので、保険を使った方が絶対に良いです」といった、お客様の財布を守るための具体的なアドバイスを行います。

面倒な保険会社とのやり取りも代行

もし保険修理を行うことになった場合、保険会社とのやり取りは非常に煩雑です。事故状況の説明、損傷箇所の写真撮影、修理見積もりの協定(金額交渉)など、専門知識がないと不利な条件で進められてしまうこともあります。

コバックは多くの店舗で保険代理店業務も行っているため、保険の仕組みを熟知しています。お客様に代わって保険会社(アジャスター)と専門的な交渉を行い、愛車をしっかりと直すための正当な修理費用を認めさせます。

「相手方の保険会社から、全損(時価額までしか払わない)と言われた」といったトラブルの際も、対物超過特約の活用などを含めて、お客様の利益を守るためにサポートします。

事故で気が動転している時に、信頼できる味方がいることは大きな安心につながります。修理だけでなく、保険の手続きも含めてコバックにお任せください。

8. 修理後の永久品質保証

「安くて早かったけど、半年後に塗装が剥がれてきた…」

これでは、修理した意味がありません。安さを追求するあまり、見えない部分の下地処理を省き、品質がおろそかになっている格安修理工場も残念ながら世の中には存在します。

コバックが提供するのは、単なる「安さ」ではなく、「高品質な安さ」です。

その自信と責任の証として、多くのコバック板金店舗(モドリック等)では、修理箇所に対して「塗装の永久品質保証」を設けています(※保証内容や対象期間は店舗や修理プランによって異なります。必ず見積もり時にご確認ください)。

この「永久」とは、文字通り「お客様がそのお車にお乗りになっている限り、ずっと」という意味です。

もし、コバックで修理した箇所において、通常の使用状態で以下のようなトラブルが発生した場合、無償で再修理を行います。

・塗装のクリア層がペリペリと剥がれてきた。

・修理した箇所だけが、極端に色あせたり変色したりした。

・塗装の内側から気泡のような浮き(ブリスター)が出てきた。なぜ、リスクの高い「永久保証」なんてことができるのでしょうか?それは、「再修理(クレーム)を出さない自信と実績があるから」に他なりません。

塗装トラブルの多くは、見えない「下地処理」の手抜きや、安い材料の使用が原因で、数年後に発生します。例えば、塗装前の「足付け(表面を細かく傷つける作業)」や「脱脂」が不十分だと、塗料が食いつかずに剥がれます。

コバックでは、マニュアルに基づいた徹底した下地処理を行い、世界トップクラスの最高級塗料を使用しています。「正しい工程」で施工しているからこそ、経年劣化によるトラブルが起きないことを知っています。

この保証書は、いわばコバックの品質証明書です。「安く直したいけど、すぐダメになるのは嫌だ」。そんなお客様の不安を、最強の保証制度が解消します。修理が終わって納車された時がゴールではありません。その後、お客様が長く安心して乗り続けられることこそが、本当のゴールです。

9. お客様の声(修理事例)

実際にコバックで鈑金塗装を利用されたお客様からは、どのような声が寄せられているのでしょうか。よくある修理事例と、お客様の反応をご紹介します。これらは、コバックが提供する価値の証明でもあります。

事例1:ディーラー見積もりの半額で直せた!(30代女性・軽自動車)

「バックで駐車中に電柱にぶつかり、リアバンパーとバックドアが大きく凹んでしまいました。ディーラーで見積もりを取ったら『両方とも新品交換で20万円』と言われ、目の前が真っ暗に。

藁にもすがる思いでコバックに相談したところ、『バックドアは中古部品(同色)を使い、バンパーは修理で直しましょう』と提案してくれました。結果、費用は8万円ほどで済み、浮いたお金で家族旅行に行けました。見た目も全く分かりません!」事例2:他店で断られた輸入車も快く対応(50代男性・ドイツ車)

「高速道路で飛び石を受け、ボンネットの塗装が剥がれてしまいました。近所の格安鈑金店に持ち込んだのですが、『輸入車の塗料は特殊だからウチでは無理』と断られてしまいました。

ダメ元でコバックに行ってみると、『輸入車対応の塗料も揃えていますし、実績も豊富ですよ』と即答。色合わせも完璧で、新車の時の輝きが戻りました。車検だけじゃなく鈑金もプロなんだと感心しました。」事例3:保険を使うか迷っていたが、的確なアドバイスで助かった(40代男性・ミニバン)

「自損事故でドアを擦ってしまい、修理代は15万円の見積もりでした。車両保険を使うつもりでしたが、コバックのスタッフさんが『保険を使うと3年間で保険料が18万円上がりますよ。自費で直した方がお得です』と計算して教えてくれました。

さらに『リサイクルパーツを使えば10万円で直せます』という提案もあり、迷わず自費修理を選択。知らずに保険を使っていたら損をするところでした。」このように、コバックには「ただ直す」だけでなく、「お客様にとって一番良い方法は何か」を一緒に考える文化があります。技術力、提案力、そしてコストパフォーマンス。その全てに満足していただけるよう、一台一台真剣に向き合っています。

10. まずはお気軽にご相談を

愛車のキズやヘコミは、放置すればするほどサビが広がり、修理費用が高くなってしまいます。「まだ直すか決めていないけど…」という段階でも構いません。まずはコバックの無料見積もりをご利用ください。

コバックの鈑金塗装を利用する3つのステップ

1. 予約・来店(飛び込みもOK)

WEBまたは電話で来店予約をすると待ち時間が少なくスムーズです。もちろん、「買い物のついで」に飛び込みでご来店いただいても構いません。2. スピード見積もりとプラン提案

実車を確認し、その場で概算見積もりを提示します(最短数分〜)。ご要望に合わせて「松・竹・梅」のプランを作成しますので、じっくりご検討ください。3. 入庫・代車貸出

修理日程を決め、お車をお預かりします。修理期間中は、清潔な無料代車をご用意しますので、日常生活に支障はありません。コバックの店舗は、従来の「整備工場」のイメージを覆す、明るく清潔な空間づくりを心がけています。女性お一人でも、お子様連れでも、カフェに行くような感覚で気軽にお立ち寄りください。

「このキズ、いくらで直るかな?」「コンパウンドで磨くだけで消えないかな?」。そんな素朴な疑問を持ってきていただくだけでも大歓迎です。地域の身近な「車の相談窓口」として、コバックをご活用ください。

賢い修理工場の選び方が、カーライフの質を変える

今回は、車検のコバックが提供する「鈑金塗装サービス」について、その安さ、早さ、そして品質の理由を解説してきました。記事の要点は以下の通りです。

・コバックは全国チェーンのスケールメリットと自社施工により、高品質な修理を低価格で提供している。

・最新設備と分業制により、圧倒的な作業スピード(早さ)を実現している。

・リサイクルパーツの活用や保険診断など、お客様の予算に合わせた柔軟な提案が可能である。

・修理後の「永久品質保証」により、万が一のトラブルにも対応する安心体制がある。車の修理は、単に元の形に戻すだけではありません。予期せぬ出費を最小限に抑え、修理後も安心して乗り続けられる「安全」を買うことでもあります。「高いから」と放置していたキズも、コバックなら納得の価格で直せるかもしれません。

読者の皆様が、明日から実践できる具体的なアクションは以下の2点です。

1. 愛車の気になるキズやヘコミをスマホで撮影しておく。

お店に行く時間がなくても、電話での問い合わせや、家族への相談の際に役立ちます。

2. お近くのコバック(鈑金対応店)を検索し、「無料見積もり」に行ってみる。

その際、「予算はこれくらいで」「リサイクルパーツはありますか?」と具体的に聞いてみてください。きっと期待以上の提案が返ってくるはずです。納得のいく修理で、愛車も気持ちもスッキリと晴れやかに。コバックはあなたのカーライフを全力でサポートします。

参考ページ:鈑金修理とDIY、どちらを選ぶべき?

- コバックのヘコミ修理、なぜ「早い・安い・キレイ」を実現できるのか[2026.01.13]

-

「スーパーの駐車場で、カートをぶつけてドアが凹んでしまった…」

「バックしている最中にポールに気づかず、バンパーをやってしまった…」愛車にヘコミを見つけた瞬間の、あの血の気が引くような感覚。誰しも経験したくないものですが、車に乗っている以上、避けては通れないトラブルでもあります。そして次に頭をよぎるのは、「修理代はいくらかかるんだろう?」「何日くらい車を預けないといけないんだろう?」という現実的な不安ではないでしょうか。

車検の専門店として全国的な知名度を誇る「コバック」ですが、実はキズ・ヘコミ修理(板金塗装)においても、車検同様に「高品質・低価格」なサービスを提供していることをご存知でしょうか。

コバックのヘコミ修理が掲げるスローガンは「早い・安い・キレイ」。一見すると矛盾しそうなこの3つの要素を、どのようにして両立させているのか。そこには、大手チェーンならではのスケールメリットと、職人の技術、そして徹底した効率化の仕組みがありました。ここでは、コバックが選ばれる理由とその裏側にある秘密を徹底解説します。

目次

1. コバックの板金塗装

「コバック=車検」というイメージが強いため、「えっ、板金塗装(キズ・ヘコミ修理)もやっているの?」と驚かれることが少なくありません。しかし実際には、コバックは車のトータルメンテナンスショップとして、板金塗装にも非常に力を入れています。

自社工場完備だから実現できる「安さ」と「早さ」

一般的なガソリンスタンドやカー用品店で「キズ修理」を依頼した場合、その多くは「外注(下請け工場への丸投げ)」になります。窓口業務だけを行い、実際の修理は提携している町工場が行うため、中間マージンが発生して費用が高くなったり、連絡のタイムラグで修理期間が長くなったりする傾向があります。

一方、コバック(板金対応店舗)の多くは、自社工場(または専用の板金塗装工場「モドリック」)を持っています。受付から修理、納車までを自社で一貫して行うため、無駄なコストやタイムラグが発生しません。「車検のついでに、気になっていたバンパーのヘコミも直したい」といったご要望にも、スムーズに対応できるのが強みです。

また、コバックの板金塗装には、従来の修理工場にはない「入りやすさ」があります。薄暗くて職人気質の工場には入りにくい…と感じる女性や初心者の方でも、コバックなら明るいフロントで、専門用語を使わない分かりやすい説明を受けることができます。

コバックの板金塗装が目指しているのは、単に車を直すことだけではありません。保険を使うべきかどうかの診断や、乗り換えのタイミングを見据えた修理プランの提案など、「カーライフ全体のコスト削減」を視点に入れたサービスを提供しています。

関連記事:ヘコミ修理と保険の活用方法

2. デントリペアへの対応

小さなヘコミ(エクボ)を見つけた時、インターネットで修理方法を検索すると「デントリペア」という言葉に行き着くことがあります。デントリペア(ペイントレス・デント・リペア)とは、塗装を剥がさずに、特殊な工具で裏側からヘコミを押し出して直す技術のことです。

「塗装しないから安い」「数十分で終わる」というメリットがありますが、実は万能ではありません。コバックでは、損傷の状態を見極め、デントリペアが適しているか、通常の板金塗装が必要かをプロの視点で冷静に判断します。

例えば、塗装の表面にキズが入ってしまっている場合や、バンパーのような樹脂パーツ、あるいはドアの縁(プレスライン)など工具が入らない場所は、デントリペアでは直せません。無理に直そうとすると、塗装が割れてサビの原因になったり、仕上がりが歪になったりするリスクがあります。

デントリペアと通常の板金塗装、それぞれの特徴と使い分けの基準を整理しました。

修理手法 特徴・メリット デメリット・苦手なケース デントリペア 塗装をしないため格安・短時間で直る。

オリジナルの塗装を残せる。塗装にキズがある場合は不可。

バンパー(樹脂)やプレスライン上の鋭角なヘコミは直せないことが多い。板金塗装 キズや塗装剥がれも同時に直せる。

どんな場所、大きさでも修理可能。塗装工程が入るため、デントリペアより時間と費用がかかる。 コバックでは、お客様の車の状態を第一に考えます。「安く済ませたいからデントリペアで!」とご希望されても、それがお車にとって良くない(将来的にサビる可能性がある)場合は、正直にそのリスクをお伝えし、最適な修理方法を提案します。

逆に、デントリペアで十分に直るような軽微なエクボであれば、高額な板金塗装を無理強いすることは決してありません。まずは「このヘコミ、どう直すのが正解?」と相談にいらしてください。

3. 選べる修理方法

「ヘコミを直す=高い」と思い込んでいませんか?

ディーラーなどで見積もりを取ると、すぐに「ドア交換」や「バンパー交換」を提案され、10万円以上の金額を提示されることがよくあります。これは、ディーラーの基準が「新品部品への交換」を前提としているからです。

しかし、お客様のニーズは様々です。「新車のように完璧に直したい」方もいれば、「目立たなくなればいいから安くしたい」方もいます。コバックでは、お客様の予算や要望に合わせて、「松・竹・梅」のような複数の修理プランを提案します。同じヘコミでも、直し方は一つではありません。

代表的な3つのプランを比較してみましょう。ご自身の状況ならどれを選びたいか、イメージしてみてください。

プラン 作業内容 費用と仕上がり 【松】新品交換プラン ヘコミのあるパネルを新品に交換し、塗装する。 費用:高

仕上がり:完璧。新車同様に戻したい方向け。【竹】板金修理プラン 交換せず、ヘコミを叩き出してパテ埋めし、塗装する。

または中古部品を使用する。費用:中〜安

仕上がり:プロが見ても分からないレベル。コスパ重視の方向け。【梅】クイック補修プラン 小さな範囲に限定して補修・塗装する。

部品の脱着を行わない。費用:激安

仕上がり:目立たなくなればOKという方向け。特にコバックが得意とするのが、真ん中の「板金修理(叩いて直す)」と「リサイクルパーツ(中古部品)活用」です。

他店で「交換しかない」と言われた大きなヘコミでも、コバックの熟練職人が叩き出せば数万円で直ることもあります。また、同色の中古ドアが見つかれば、新品交換の半額以下で済むこともあります。

「予算は5万円以内」など、具体的な金額を伝えていただければ、その範囲内でできる最善の修理方法をプロが知恵を絞って提案します。選択肢はお客様にあります。私たちはその判断材料を分かりやすく提供するサポーターです。

4. 「早い」の秘密(効率化・設備)

車を修理に出すと、1週間も2週間も車が使えなくなる…そんなイメージをお持ちではないでしょうか。

コバックの板金修理は、驚くほど「早い」のが特徴です。小さなキズやヘコミなら、朝預けて夕方にお返しする「1日修理」が可能な場合もあります。

なぜ、そんなに早く直せるのでしょうか。決して手抜きをしているわけではありません。早さの秘密は、徹底した「分業制」と「設備投資」にあります。

1. 専門特化による分業制

一般的な町工場では、一人の職人が「見積もり・部品発注・板金・塗装・磨き・洗車」まで全てを一人でこなすことが多いです。しかし、これでは作業の切り替えや移動に時間がかかり、生産性が上がりません。コバックでは、「塗装担当」「板金担当」「フロント担当」と役割を明確に分けています。塗装職人は塗装ブースから出ることなく、次々と入庫する車を塗り続けます。この「流れ作業」のような効率化が、待ち時間の大幅な短縮を実現しています。

2. 最新の乾燥設備

塗装の工程で最も時間がかかるのが「乾燥」です。自然乾燥を待っていると何時間もかかりますし、天候にも左右されます。コバックでは、強力な「遠赤外線乾燥機」や「塗装ブースのヒーター機能」を駆使し、短時間で塗膜を内側から硬化させます。これにより、雨の日でも冬の日でも、安定したスピードで仕上げることが可能です。

3. 部品調達のスピード

独自の在庫管理システムと部品商との連携により、必要なパーツが即座に届く仕組みを整えています。部品待ちの時間を極限まで減らすことで、全体の工期を短縮しています。

「週末のお出かけまでに直したい」「仕事で使うから長く預けられない」。そんなお急ぎのニーズにも、コバックなら応えられる可能性があります。

関連記事はこちら:ヘコミ修理の費用相場とコストを抑える方法

5. 「安い」の秘密(リビルト・適正見積もり)

「早い・キレイ」だけでなく、やはり一番気になるのは「安さ」でしょう。

コバックの見積もりを見て、「ディーラーより3割も安かった!」「他店の半額で済んだ」と驚かれるお客様は少なくありません。この安さには、企業努力による明確な根拠があります。

安さの秘密を3つのポイントで解説します。

安さの理由 具体的な仕組み 1.材料の大量一括仕入れ 全国チェーンのスケールメリットを活かし、塗料、パテ、研磨紙などの材料を大量に一括購入。原価を大幅に下げ、価格に還元しています。 2.中間マージンのカット 多くのカー用品店等は修理を外注しますが、コバックは自社施工が基本。余計な仲介手数料(紹介料)がかかりません。 3.リサイクルパーツの活用 全国ネットワークから「中古部品(リサイクルパーツ)」や「リビルト品」を探し出し、新品定価の半額以下で部品を調達します。 特に大きいのが、3つ目の「リサイクルパーツ」の活用です。

例えばドアに大きなヘコミがあり、交換が必要な場合を考えてみましょう。新品のドアだと部品代だけで5〜6万円かかり、さらに塗装費用がかかります。

しかし、運良く同じ色の中古ドアが見つかれば、部品代は2〜3万円で済み、塗装も不要(または微調整のみ)になります。これだけで、総額で5万円以上も安くなるケースがあるのです。

コバックは「安かろう悪かろう」ではありません。品質を落とさずに、「無駄なコストを削ぎ落とした適正価格」で、お客様の財布に優しい修理を実現しています。

6. 「キレイ」の秘密(技術・塗料)

「安くて早いのは分かったけど、仕上がりは『それなり』なんでしょ?」

「どうせ近くで見たら、修理した跡がバレるんじゃない?」正直なところ、多くのお客様が一番心配されるのはこの点です。「早い・安い」と聞くと、どうしても「手抜き・安物」というイメージが先行してしまいます。

しかし、コバックの板金塗装を利用されたお客様が、納車の時に最も驚かれるのは、実はその「仕上がりの美しさ(キレイさ)」なのです。

コバックが提供するのは、目立たなくなれば良いという簡易補修レベルではありません。ディーラー品質、あるいはそれ以上の「新車同様の輝き」を追求しています。なぜ、安くて早いのに、これほどキレイに直せるのか。その秘密は、「職人の技術」と「使用する材料」への徹底したこだわりにあります。

1. 熟練職人による「調色(色合わせ)」技術

車の色は、メーカーが決めた「カラー番号(例:ホワイトパール 070)」通りに塗料を混ぜれば合う、という単純なものではありません。同じ車種、同じ色でも、一台一台の色は微妙に異なります。保管状況や年数によって、紫外線による日焼けや退色が起きているからです。コバックの塗装職人は、何十種類もの原色を0.1g単位で配合し、お客様の車の「今の色」に合わせて塗料を一から作り上げます。太陽光の下、日陰、水銀灯の下など、様々な光源でテストピース(色見本)をボディにかざし、肉眼では色の差が分からないレベルまで微調整を繰り返します。

2. 世界トップクラスの最高級塗料を使用

「コストダウンのために安い塗料を使っているのでは?」と思われがちですが、事実は逆です。コバックでは、世界的に信頼性の高いトップブランドの最高級塗料を採用しています。安い塗料は、塗った直後は綺麗に見えても、数年経つと紫外線で劣化してツヤが引けたり、変色したりします。コバックが使用するプロ用塗料は、耐候性(天候への強さ)や耐擦傷性(キズへの強さ)に優れており、新車の輝きを長期間維持できます。「良い材料を使うこと」こそが、結果として再修理のリスクを減らし、お客様の信頼に繋がることを知っているからです。

3. ゴミをシャットアウトする「塗装専用ブース」

塗装にとって最大の敵は、空気中を漂うホコリです。塗装した瞬間の濡れた表面にホコリが付着すると、乾いた後に「ブツ」と呼ばれる小さな突起になって残ってしまいます。コバックの工場には、手術室のように空気をろ過して循環させる「塗装専用ブース」が完備されています。密閉されたクリーンな空間で塗装を行うため、鏡のように滑らかな表面に仕上がります。青空の下や、ビニールカーテンだけで仕切った作業場とは、根本的に設備環境が異なります。

「早くて安い」は企業努力と仕組みで。「キレイ」は職人のプライドと設備で。この両輪が揃っているからこそ、コバックの板金塗装は多くのドライバーに選ばれているのです。

参考ページ:DIYでできるヘコミ修理と注意点

7. ヘコミ修理の施工事例

「本当にキレイに直るの?」という疑問にお答えするために、実際にコバックでどのようなヘコミがどのように直ったのか、代表的な施工事例をいくつかご紹介します。

他店で「交換しかない」と言われるような損傷でも、技術力があれば「修理」で直せるケースは多々あります。

事例1:バックでポールに衝突!リアバンパーの大きな凹み

■状況

駐車時に後ろのポールが見えず、リアバンパーが大きくベコッと凹んでしまいました。ディーラーの見積もりでは「バンパー交換・塗装込みで8万円」と言われ、高額すぎて諦めかけていたケースです。

■コバックの修理

樹脂製のバンパーは、熱を加えるとある程度形が戻る性質があります(形状記憶)。バンパーを外し、ヒートガンで熱を加えながら裏から慎重に押し出し、元の形状に復元。表面に残った細かいキズを薄いパテで埋めて塗装しました。

■結果

部品交換なしの「現物修理」で対応したため、費用はディーラー見積もりの半額以下である3万円台に収まりました。見た目も新品同様になり、お客様は大喜びでした。事例2:縁石でガリッ!ドア下のサイドステップの深い傷とヘコミ

■状況

左折時に内輪差で縁石を巻き込み、助手席側のドア下(ロッカーパネル)を激しく損傷。鉄板が裂けるほどの深いヘコミとガリ傷ができていました。

■コバックの修理

この場所は袋状になっているため裏から叩けず、通常は溶接を剥がしてパネルごと交換(切断作業)が必要になり、修理費が20万円を超えてしまう箇所です。コバックでは、専用のスタッド溶接機を使って表からワッシャーを溶接し、少しずつ鉄板を引き出す「板金引き出し作業」を行いました。

■結果

大掛かりな切断交換することなく、板金技術のみで形状を復元。強度もしっかり確保し、費用は10万円以内に収まりました。事例3:隣の車のドアパンチ!ドア中央のエクボ

■状況

スーパーで買い物を終えて戻ったら、運転席ドアにコツンと当てられたような小さなエクボが…。幸い塗装は剥げていません。

■コバックの修理

塗装が無事だったため、板金塗装ではなく「デントリペア」を提案。窓ガラスの隙間から特殊な工具を差し込み、裏からヘコミをマッサージするように押し出しました。

■結果

作業時間はわずか30分。費用も1万5千円程度で済み、オリジナルの塗装を守ることができました。このように、ヘコミの場所や深さ、塗装の状態によって、最適な修理方法は千差万別です。コバックには、あらゆるパターンに対応できる引き出し(技術のバリエーション)があります。

8. 永久品質保証

「修理して終わり」ではありません。コバックが他社と決定的に違う点、それは修理後の「保証」に対する考え方です。

一般的に、板金修理の保証期間は「ワンオーナー期間」や「数ヶ月〜1年」程度のお店が多いのが実情です。しかし、コバックの板金塗装専門店(モドリック等)では、「塗装の永久品質保証」を掲げている店舗が多くあります(※一部店舗やプランにより異なる場合がありますので、必ず見積もり時にご確認ください)。

この「永久」とは、文字通り「お客様がそのお車にお乗りになっている限り、ずっと」という意味です。

もし、コバックで修理した箇所において、通常の使用状態で以下のようなトラブルが発生した場合、無償で再修理を行います。

・塗装のクリア層がペリペリと剥がれてきた。

・修理した箇所だけが、極端に色あせたり変色したりした。

・塗装の内側から気泡のような浮き(ブリスター)が出てきた。なぜ、リスクの高い「永久保証」なんてことができるのでしょうか?

それは、「再修理(クレーム)を出さない自信と実績があるから」に他なりません。塗装トラブルの多くは、見えない「下地処理」の手抜きや、安い材料の使用が原因で、数年後に発生します。例えば、塗装前の「足付け(表面を細かく傷つける作業)」や「脱脂」が不十分だと、塗料が食いつかずに剥がれます。

コバックでは、下地処理を徹底し、最高級の塗料を使い、最新の設備で乾燥させるという「正しい工程」をマニュアル化して遵守しています。「絶対に失敗しない」という自信があるからこそ、お客様に対して「一生保証します」と胸を張って言えるのです。

この保証書は、いわばコバックの品質証明書です。「安く直したいけど、すぐダメになるのは嫌だ」。そんなお客様の不安を、最強の保証制度が解消します。

9. お客様のニーズに合わせた提案

ここまで技術や保証の話をしてきましたが、コバックが一番大切にしているのは「お客様の心(ニーズ)」です。

車を直す目的は人それぞれ違います。それなのに、修理工場側が「完璧に直すのが正義」と決めつけて、高額な見積もりを押し付けるのは間違っています。

コバックでは、見積もりの前に必ず「カウンセリング(問診)」を行います。

・「この車にはあと何年乗る予定ですか?」

・「とにかく安く直したいですか? それとも新車のように戻したいですか?」

・「車両保険を使うと等級が下がりますが、保険料の増額分と修理代、どちらが得かシミュレーションしましょうか?」こうしたヒアリングを通じて、お客様にとっての「正解」を一緒に探します。

例えば、「もうすぐ免許を返納するから、あと1年乗れればいい」というご高齢のお客様には、錆びない程度の簡易補修(タッチペンや磨きのみ)を数千円で提案することもあります。

逆に、「息子に譲る予定だから、しっかり直しておきたい」というお客様には、新品部品を使った完璧な修理プランと永久保証を提案します。

「松・竹・梅」の選べる修理プラン

コバックでは、一つのヘコミに対して複数の見積もりを作成することが可能です。

プラン名 特徴 費用イメージ 【松】完璧プラン 新品部品交換+隣接パネルへのボカシ塗装。仕上がり重視。 15万円 【竹】高コスパプラン 板金修理+リサイクルパーツ活用。価格と品質のバランス重視。 8万円 【梅】節約プラン 簡易補修、磨きのみ、タッチアップのみ。機能維持重視。 3万円 選択権はお客様にあります。私たちはプロとして、それぞれのメリット・デメリットを正確にお伝えし、判断材料を提供するサポーターに徹します。「こんなこと頼んだら迷惑かな?」と思わず、予算や事情を正直にぶつけてください。

10. ヘコミ修理はコバック半田店へ

コバックの板金修理に興味を持っていただけたなら、ぜひお近くの店舗へご相談ください。もし愛知県半田市周辺(知多半島エリア)にお住まいであれば、「コバック半田店」があなたの心強い味方になります。

コバック半田店は、車検の実績だけでなく、地域最大級の板金塗装設備を有する旗艦店です。最新の塗装ブースやフレーム修正機を完備し、軽自動車から輸入車まで、あらゆる車種の修理に対応できる体制を整えています。

コバック半田店の特徴

1. 地域密着のスピード対応

半田市、阿久比町、武豊町、常滑市など、近隣エリアのお客様なら、電話一本で即日見積もりが可能です。「ちょっと見てほしい」という飛び込みのご相談も大歓迎です。2. 無料の代車サービス

修理期間中も不便がないよう、清潔な代車を無料でご用意しています(要予約)。軽自動車から乗用車までラインナップも豊富です。3. 女性一人でも入りやすい店舗

「板金工場=暗くて入りにくい」というイメージを覆す、明るく清潔な店内と親切なフロントスタッフがお迎えします。車の知識がなくても、専門用語を使わずに分かりやすく説明します。4. 保険修理のプロフェッショナル

保険代理店業務も行っているため、事故対応や保険金請求の手続きにも精通しています。面倒な保険会社とのやり取りもお任せください。小さなエクボから、フレーム修正が必要な大事故修理まで。どんなヘコミも、コバック半田店の技術力と提案力で解決します。「直すかどうか迷っている」という段階でも構いません。まずは無料見積もりで、プロのアドバイスを聞きに来てください。

納得のいく修理で、愛車の価値と愛着を守る

今回は、コバックのヘコミ修理がなぜ「早い・安い・キレイ」を実現できるのか、その理由について詳しく解説しました。記事の要点は以下の通りです。

・コバックは自社工場と分業制により、中間マージンをカットし、作業時間を大幅に短縮している。

・リサイクルパーツの活用や、板金技術(現物修理)により、新品交換よりも安く修理できる。

・最高級塗料と最新設備、そして熟練職人の技術により、永久保証ができるほどの高品質な仕上がりを提供。

・お客様の予算やライフプランに合わせて、松竹梅の修理プランを柔軟に提案してくれる。ヘコミ修理は、単に車の形を戻すだけではありません。愛車の資産価値を守り、何よりオーナー様の「車を大切にしたい」という気持ちに応える行為です。「高いから」と諦めていたヘコミも、コバックなら納得の価格で直せるかもしれません。

読者の皆様が、明日から実践できる具体的なアクションは以下の2点です。

1. スマホで愛車のヘコミ部分を、アップと引きの2枚写真を撮っておく。来店する時間がなくても、写真があれば電話でおおよその相談ができる場合があります。

2. お近くのコバック(半田市周辺なら半田店)へ行き、「無料見積もり」を依頼する。その際、「予算は〇万円くらいで直したい」と正直に伝えてみてください。プロがその予算内でできる最善策を提示してくれます。そのヘコミ、放置せずにコバックへ。愛車が元通りになる喜びを、ぜひ体験してください。

こちらも読まれています:ヘコミ修理の基本を徹底解説!初心者向けガイド

- 「修理期間未定」と言われた…そんな重度の事故修理、コバックの対応[2026.01.10]

-

「この損傷だと、修理期間は未定ですね…」

「年式が古いので、部品が見つかるか分かりません」

「修理代が時価額を超えるので、買い替えを検討しては?」予期せぬ事故で愛車が大きく損傷してしまったとき、ただでさえショックを受けているオーナー様に追い打ちをかけるのが、修理工場からのこうした言葉です。特にフレーム(骨格)に達するような大破や、部品供給が終了している旧車の場合、ディーラーや一般的な整備工場では対応しきれず、事実上の「修理拒否」や、終わりが見えない「無期限の預かり」を告げられるケースが少なくありません。

しかし、愛着のある車をそう簡単に諦めきれるものではありません。「なんとかして直したい」「元の状態で走れるようにしたい」。その切実な願いに応えるのが、車検だけでなく板金塗装(キズ・ヘコミ修理)においても高度な技術と設備を有する「コバック」です。

なぜコバックなら、他社が断るような重整備や、納期の見えない修理に対応できるのか。ここでは、最新のフレーム修正機や全国規模の部品ネットワークを駆使した、コバックならではの「重度事故修理」への取り組みについて、現場の視点を交えながら詳しく解説します。

目次

1. 他社で断られた修理

事故で大きく破損した車をディーラーや近所の修理工場に持ち込んだ際、「これはうちでは直せません」「全損(修理費が車両保険金額を上回る状態)なので廃車にした方がいい」と断られてしまうことがあります。なぜ、プロであるはずの業者が修理を断るのでしょうか。

その主な理由は、「設備不足」と「採算性(手間)」の2点に集約されます。

コバックでは重度損傷の修理も可能

重度の損傷、特に車の骨格が歪んでしまった車を直すには、数千万円クラスの大型設備(フレーム修正機や塗装ブース)と、それを使いこなす熟練の職人が必要です。しかし、昨今の「交換部品を取り付けるだけ」の簡易補修が中心の工場では、そうした設備投資が難しく、技術的にも対応できないのが実情です。また、部品を一つひとつ探したり、歪みをミリ単位で修正したりする作業は膨大な時間がかかるため、「効率が悪い」と敬遠されがちです。

一方、コバック(特に板金塗装に特化したモドリック店舗など)では、「直せるものは直す」という職人本来の精神と、それを可能にする設備投資を行っています。「他店で断られた」という車がコバックに持ち込まれ、見事に復活してオーナー様のもとへ帰っていくケースは枚挙にいとまがありません。

一般的な工場と、重度修理に対応できるコバックの違いを整理しました。

比較項目 一般的な修理工場・ディーラー コバック(板金専門工場) 判断基準 マニュアル通りに「交換」が必要か判断。

手間がかかる修理は「不能」としがち。「修理(叩き出し・修正)」で直せる可能性を模索。

お客様の「直したい」想いを優先。対応設備 軽微な補修設備が中心。

重整備は外注することが多い。フレーム修正機、溶接機など、大破に対応できる重設備を自社保有。 部品調達 新品部品がない場合、「修理不可」となる。 全国ネットワークで中古部品を捜索。

部品がなければ現物修理も検討。もちろん、物理的に修復が不可能なほど大破している場合や、安全性を担保できない場合は、正直に「直さない方がよい」とアドバイスすることもあります。しかし、それは「面倒だから」ではなく、プロとしてお客様の安全を第一に考えた上での判断です。

まずは「他でダメだったから」と諦めず、セカンドオピニオンとしてコバックに見せていただくことが、愛車復活への第一歩となります。

2. フレーム修正が必要な大破

交通事故の衝撃は凄まじく、バンパーやドアといった外装パーツだけでなく、車の内部にある「骨格(フレーム)」にまで歪みを及ぼすことがあります。人間で言えば「骨折」に相当する重大なダメージです。

フレームが歪んだ車は、見た目だけ綺麗に直しても意味がありません。

「ハンドルを真っ直ぐにしても車が斜めに走る」「ドアの隙間が左右で違う」「走行中に異音がする」「タイヤが異常に片減りする」といった症状が出ます。最悪の場合、次の事故の際に衝撃を吸収できず、乗員の命に関わる危険性さえあります。

この「骨格の歪み」を直すために不可欠なのが、「フレーム修正機」と呼ばれる大型設備です。

フレーム修正機

フレーム修正機とは、車体を強固な台座に固定し、油圧ジャッキの強力なパワーを使って、歪んだフレームをミリ単位で引き出し、元の位置に戻す装置です。ただ引っ張れば良いというものではありません。車種ごとにメーカーが定めた「寸法図(ボディ寸法)」があり、縦・横・高さの3次元座標において、ミリ単位の精度で復元する必要があります。

コバックの板金塗装工場には、このフレーム修正機が完備されています(※店舗により設備は異なりますが、ネットワークで対応可能です)。熟練の職人が、損傷の入力方向(どこから、どのくらいの力でぶつかったか)を読み解き、鉄の特性(引っ張ると戻ろうとする力など)を計算しながら、慎重に修正を行います。

フレーム修正の有無が、修理後の車の品質にどう影響するかをまとめました。

項目 フレーム修正あり(コバック) 見かけだけの修理 走行安定性 新車時と同じように、真っ直ぐ安定して走る。 高速道路でハンドルが取られる。

カーブで不安定になる。外観の仕上がり パネル同士の隙間(チリ)が均一で美しい。 ドアが閉まりにくい、ボンネットの隙間が左右で違う。 安全性 衝突安全性能が回復し、万が一の時も安心。 強度が低下しており、次の衝撃に耐えられない可能性がある。 「大破した車は元に戻らない」というのは過去の話です。正しい設備と正しい技術があれば、車は蘇ります。コバックは、見た目の美しさはもちろん、目に見えない「走る・曲がる・止まる」という車の基本性能と安全性を完全に取り戻す修理をお約束します。

3. 部品が入手困難な旧車

「この車の部品はもうメーカーで生産終了(製廃)しています。部品がないので修理できません」

旧車やネオクラシックカーに乗るオーナー様にとって、これは死刑宣告にも等しい言葉でしょう。どんなに愛着があっても、物理的に交換するパーツがなければ直せない。これが一般的な整備工場の常識です。

しかし、コバックは簡単に「ありません」とは言いません。新品部品が出ないなら、別のルートで探す。それでもなければ、作る、あるいは直す。あらゆる手段を検討します。

1. 全国ネットワークでの中古部品探索

コバックは全国にネットワークを持っています。また、提携している部品商やリサイクルパーツ市場を通じて、日本中(時には海外)から「良質な中古部品」や「リビルト品(再生部品)」を探し出します。「メーカー在庫なし」でも、どこかの解体屋さんの倉庫に眠っているかもしれません。その可能性を徹底的に追います。

2. 職人技による「現物修理」

もし交換部品がどこにもなかった場合、最終手段として「今ある壊れた部品を直す」という方法があります。

例えば、割れてしまったバンパーを特殊な樹脂溶接で繋ぎ合わせたり、潰れてしまった鉄板を叩き出しとパテ成形で元の形に復元したりします。これは、部品交換が当たり前になった現代では失われつつある技術ですが、コバックにはこうしたアナログな技術を持つベテラン職人が在籍しています。3. ワンオフ加工や流用

場合によっては、他車種の部品を加工して取り付けたり、ステー(取付金具)をワンオフで製作したりして対応することもあります。「ポン付け」できないなら、付くように加工する。これはマニュアルにはない、現場の対応力が試される場面です。

もちろん、すべての部品が再生できるわけではありませんし、探索には時間がかかります。しかし、「部品がないから終わり」ではなく、「部品がないならどうするか」を一緒に考えるパートナーとして、コバックは旧車オーナー様に寄り添います。「もう廃車にするしかない」と諦めてしまう前に、一度ご相談ください。

4. 納期が読めない理由

重度の事故修理において、お客様にとって最大のストレスの一つが「いつ直るのか分からない(納期未定)」という状況でしょう。

「来週には分かります」と言われて待っていたのに、翌週になると「まだ部品が入らなくて…」と延期される。これでは代車の手配や生活の予定も立てられません。

なぜ、重整備の納期はこれほどまでに読めないのでしょうか。単に工場の段取りが悪いだけなのでしょうか? 実は、そこには複合的な要因があります。

納期遅延の主な要因 具体的な状況 コバックの対策アプローチ 隠れた損傷の発見 外装を外してみたら、内部の骨格やエンジン補機類まで破損していた、というケース。

追加の部品発注が必要になり、作業がストップする。入庫時の見積もり段階で、経験豊富なスタッフが「内部損傷の可能性」を見越し、あらかじめリスクを含んだ期間を提示する。 部品のバックオーダー 必要な部品がメーカー欠品しており、製造待ち(数週間〜数ヶ月)になるケース。

特に輸入車や旧車に多い。メーカー待ちの間に他の作業を進める、あるいは中古部品での代用を提案するなど、柔軟に対応する。 保険会社の協定待ち 修理内容や金額について保険会社との合意(協定)が取れるまで、着工できない期間。 保険会社との交渉に慣れたスタッフが迅速に対応し、事務手続きのタイムラグを最小限に抑える。 このように、分解してみないと分からない「未知の領域」が多いのが事故修理の特徴です。しかし、だからといって「未定です」と放置するのはプロの仕事ではありません。

コバックでは、確定的な納期が出せない場合でも、「部品が入荷するのが〇日頃の予定です」「内部を確認するのに〇日かかります」といった「マイルストーン(通過点)」ごとのスケジュールをお伝えします。

「今は何待ちの状態なのか」「次にいつ連絡が来るのか」が分かっているだけでも、お客様の不安は大きく軽減されるはずです。不確定要素が多いからこそ、こまめな報連相(報告・連絡・相談)を徹底し、お客様を置き去りにしない対応を心がけています。

関連記事はこちら:修理期間が延びる原因と対策

5. コバックの修理技術

ここまで設備や部品の話をしてきましたが、最終的に修理の品質を決めるのは「人(技術者)」です。

どんなに高性能なフレーム修正機があっても、それを操作する人間に知識と経験がなければ、車は元通りになりません。また、AIが発達しても、微妙なボディラインの復元や、経年劣化した塗装の色合わせ(調色)は、依然として職人の感性が支配する領域です。

コバックの板金塗装部門には、国家資格である「自動車車体整備士」をはじめ、高度なスキルを持った職人が多数在籍しています。彼らは単にハンマーで鉄を叩くだけではありません。以下のような最新の知識と技術を常にアップデートし続けています。

1. 高張力鋼板(ハイテン材)への対応

近年の車は、軽くて強い「高張力鋼板」が多用されています。これは従来の鉄板とは扱いが全く異なり、熱を加えすぎると強度が落ちてしまうデリケートな素材です。コバックの職人は、素材の特性を理解した上で、適切な溶接温度や修正方法を選択できます。

2. 水性塗料などの新素材への対応

環境配慮型の水性塗料や、特殊なメタリック塗装など、塗料の進化に対応した塗装技術を習得しています。これにより、新車時の肌目を忠実に再現します。

3. エーミング(電子制御装置の調整)

自動ブレーキなどのセンサーがついた車は、バンパーを外した後にセンサーの校正(エーミング)が必要です。コバックでは修理後の安全装置の調整まで含めた、トータルな修理技術を提供しています。

「コバック=車検」というイメージが強いかもしれませんが、その裏には「車検に通らないような大破した車でも、保安基準に適合するように直し切る」という、極めて高い板金修理能力が存在しています。

見た目を綺麗にするのは当たり前。その中身にある安全性と機能性まで完全に復元する技術力が、コバックの重度修理対応を支えています。

6. リサイクルパーツの全国ネットワーク

「新品の部品はもう生産されていません」

「新品で直すと、部品代だけで50万円を超えてしまいます」重度修理や旧車の修理において、最大の壁となるのが「部品の問題」です。メーカーからの供給がストップしている、あるいは新品部品の価格が高騰しすぎて修理総額が車両の価値を超えてしまう(経済的全損)ケースは決して珍しくありません。多くの修理工場が手を引いてしまうこの局面で、コバックが強さを発揮するのが「リサイクルパーツの全国ネットワーク」です。

コバックは、日本全国に広がる独自のネットワークに加え、優良な自動車解体業者や部品商と提携しています。これにより、一般的なルートでは見つからない部品でも、日本中(時には海外)の在庫から探し出すことが可能です。

リサイクルパーツと一口に言っても、その種類や品質は様々です。コバックでは、お客様の予算と求める品質に合わせて、最適な種類の部品を提案します。

部品の種類 特徴・メリット 価格目安(新品比) リユース部品

(中古部品)使用済み車両から取り外し、洗浄・品質チェックを行った部品。そのまま使用するか、塗装して使用する。外装パネルやドアなどに多い。 30%〜50% OFF リビルト部品

(再生部品)回収した部品を分解・洗浄し、消耗品を新品に交換して組み直したオーバーホール品。新品同等の性能を持ち、保証が付くことも多い。エンジンやオルタネーターなどに使われる。 50%〜70% OFF 社外新品

(優良部品)自動車メーカーの純正品ではないが、同等の規格で作られた新品部品。ガラスやバンパー、ラジエーターなどによくある。 60%〜80% OFF 特に、事故で大破した車の修理では、ドアやボンネット、フェンダーといった大物部品の交換が必要になります。これらを全て新品で揃えると莫大な金額になりますが、同色の中古部品が見つかれば、塗装費用すらカットでき、修理費を劇的に圧縮できます。

「中古部品なんて大丈夫なの?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、コバックが取り扱うリサイクルパーツは、プロの目で厳格な機能検査をクリアしたものだけです。歪みや錆びがあるような粗悪品は使用しません。

「生産終了した車のヘッドライトが、北海道の倉庫で見つかった」「予算オーバーで諦めかけていたが、リビルトエンジンのおかげで直せた」。こうした奇跡のようなマッチングを実現できるのが、全国規模のネットワークを持つコバックの強みなのです。

参考ページ:修理期間中の代車利用とその手続き

7. 修理期間の目安を提示

重度の事故修理において、「期間未定」と言われることほど不安なことはありません。

「いつ車が戻ってくるのか」「いつまで代車を借りていていいのか」。生活の足として車を使っている以上、スケジュールの見通しが立たないのは死活問題です。

確かに、分解してみないと正確な作業時間が読めない重整備の場合、安易に「〇日で終わります」と約束するのは無責任です。しかし、コバックでは「分からないから未定」とするのではなく、「現時点での見通し」と「判断の分岐点」を明確に示すことで、お客様の不安を最小限にする努力をしています。

コバックの修理プロセス

コバックでは、修理プロセスをいくつかのフェーズ(段階)に分け、それぞれの目安期間をお伝えする手法をとっています。

<フェーズ1:部品手配・分解診断期間(約1週間〜)>

必要な部品をリストアップし、メーカー在庫や中古パーツの納期を確認する期間です。同時に、損傷部分を分解し、内部の隠れたダメージを確定させます。「部品が揃うのが〇月〇日の予定です」という第一報を入れます。<フェーズ2:骨格修正・板金期間(約1〜2週間)>

フレーム修正機にセットし、ボディの歪みを直します。ここが最も時間が読みにくい工程ですが、「修正作業が順調にいけば来週には塗装に入れます」といった進捗目安をお伝えします。<フェーズ3:塗装・組み付け・最終検査(約1週間)>

塗装ブースでの作業と、部品の組み付け、センサー類の調整(エーミング)を行います。ここまで来れば、ほぼ確実な「納車日」をお約束できます。このように、「今はどの段階にいて、何待ちの状態なのか」を可視化することで、「放置されているのではないか」という疑念を払拭します。

また、修理期間が長期化(1ヶ月以上など)することが確定した場合、コバックでは「長期貸出用の代車」の手配や、車検時期が重なる場合の調整など、お客様のカーライフに穴が空かないようなサポート体制を整えます。「期間はかかるけれど、待っている間も不便はかけない」。これがコバックの重整備に対するスタンスです。

関連記事:修理後の納車までの流れと注意点

8. お客様との進捗共有

愛車が工場に入庫した後、オーナー様にとっては「ブラックボックス」の状態になります。

「本当にちゃんと直しているのだろうか?」「手抜きされていないだろうか?」。特に重度修理の場合、修理箇所が多岐にわたるため、こうした不安は尽きません。

コバックでは、長期の預かり修理になる場合、お客様との「情報の透明化」を徹底しています。

ご希望のお客様には、修理の節目節目で、作業状況の写真や報告を共有するサービスを行っています(※店舗により対応方法は異なります。LINEやメール、電話報告など)。

例えば、以下のような場面です。

■内部損傷の確認時:「バンパーを外したら、中のホースが潰れていました。ここも交換が必要です」という写真を送り、追加整備の了承を得ます。

■フレーム修正中:「修正機で骨格を引いています。ミリ単位で元の寸法に戻りました」という経過報告。

■塗装前の下地処理:「これから塗装ブースに入ります。下地処理は完璧です」という安心感の提供。口頭で「直しました」と言われるよりも、実際に潰れていたフレームが真っ直ぐに戻っている写真や、新品のように交換されたパーツの写真を見る方が、何倍も安心できるはずです。

これは、自社の技術に自信があるからこそできる「見せる修理」です。見えない部分をごまかさない、嘘をつかない。その証明として、修理プロセスをオープンにしています。

また、修理完了後の納車時には、交換した部品(外した古い部品)をご確認いただいたり、修理箇所のビフォーアフター写真をお見せしながら説明したりすることも可能です。

「ここまでやってくれたんだ」という納得感が、修理後の愛車への愛着をより深めてくれると私たちは信じています。

9. 諦める前にまず相談

他店で「全損(修理費が車の時価額を超える)」と判定された場合、多くの人は「もう廃車にするしかない」と諦めてしまいます。

しかし、保険会社の言う「全損」とは、あくまで経済的な計算上の話であり、物理的に直せないという意味ではありません。「時価額は30万円だが、修理費は50万円かかる」という場合、差額の20万円をどう考えるか、あるいは修理費を30万円以下に抑えられないかが勝負になります。

コバックなら、諦める前に試せる選択肢があります。

1. リサイクルパーツ活用によるコストダウン

前述の通り、新品部品を使わずに中古部品をフル活用することで、見積もり額を30%〜50%下げられる可能性があります。他店で「50万円」と言われた修理が、コバックなら「28万円」で収まり、全損扱いにならずに修理できたケースは多々あります。

2. 「対物超過特約」の活用アドバイス

相手がいる事故(被害事故)の場合、相手方の保険に「対物超過修理費用特約」が付いていれば、時価額を超えても+50万円まで修理費が支払われる可能性があります。コバックは保険のプロでもあるため、こうした特約の有無を確認し、修理予算を確保する交渉をサポートします。

3. 機能回復に絞った修理プラン

「見た目は多少キズが残ってもいいから、とにかく走れるようにしてほしい」。そのようなご要望があれば、外装の完璧さは求めず、足回りやエンジンの機能回復に予算を集中させるプランも提案できます。

愛車には、カタログのスペックや市場価格には代えられない「思い出」や「愛着」が詰まっています。

「古い車だから」「走行距離が多いから」といって、他人が勝手に寿命を決めることはできません。オーナー様が「直したい」と願うなら、私たちはその想いに全力で応えます。他社で「廃車」を宣告された見積書を持って、ぜひ一度コバックにご相談ください。「直す方法」を一緒に探しましょう。

10. 重度損傷の修理期間

最後に、実際に重度の損傷修理を行う場合、どれくらいの期間を見ておくべきか、一般的な目安をお伝えします。もちろん車種や部品の納期によって大きく変動しますが、心の準備として参考にしてください。

損傷レベル 主な修理内容 期間の目安 中度損傷

(自走可能なレベル)ドア交換、バンパー交換、フェンダー板金など。

骨格へのダメージはない状態。1週間〜2週間 重度損傷

(自走不可・レッカー入庫)足回り破損、エアバッグ展開、ラジエーター破損など。

走行機能に関わる部品の交換・調整が必要。3週間〜1ヶ月 大破

(フレーム修正必須)フレーム修正機による骨格矯正、溶接パネルの交換、エンジンの脱着など。

大掛かりな分解整備を伴う。1ヶ月〜2ヶ月以上

(部品待ち含まず)「そんなにかかるの?」と思われるかもしれませんが、塗装の乾燥時間、接着剤(パネルボンド)の硬化時間、パテの痩せを待つ時間など、品質を確保するために「物理的に短縮できない時間」が存在します。

早く仕上げることは大切ですが、焦って生乾きのまま作業を進めれば、数ヶ月後に塗装が剥がれたり、修理跡が浮き出てきたりするトラブルに繋がります。

コバックでは、お客様をお待たせしないよう最大限の努力をしますが、品質を犠牲にするような突貫工事はいたしません。

「この1ヶ月の待機時間は、今後数年間、安心して乗り続けるための準備期間」。そう捉えていただけるよう、万全の代車対応と進捗報告でサポートいたします。

愛車の復活を諦めないために

今回は、他社で断られるような重度事故修理や、納期が見通せない難しい修理に対するコバックの取り組みについて解説しました。記事の要点をまとめます。

・コバックはフレーム修正機などの重設備と熟練職人を擁し、大破した車の復元修理が可能である。

・メーカー欠品部品も、全国ネットワークを駆使してリサイクルパーツを探し出す。

・不明確になりがちな修理期間も、フェーズごとの目安と進捗報告で不安を解消する。

・「全損」と言われても、中古部品の活用などで予算内に収めるプランを提案できる。大きな事故に遭った直後は、精神的にも動揺し、思考停止になってしまいがちです。「もう廃車にするしかない」と言われれば、そう思い込んでしまうのも無理はありません。

しかし、コバックには「直す技術」と「直す情熱」があります。一度断られたからといって、愛車の命運を決めてしまわないでください。

読者の皆様が、今すぐ取れる具体的なアクションは以下の2点です。

1. 「修理不能」「全損」と言われた見積もりや、損傷箇所の写真を持って、お近くのコバック(板金対応店)へ相談に行く。セカンドオピニオンは無料です。「本当に直せませんか?」「中古部品ならいくらになりますか?」と聞いてみてください。

2. もし修理期間が長期になりそうなら、コバックの「無料代車」の空き状況を確認する。

足の確保さえできれば、焦らずじっくりと修理に向き合うことができます。「やっぱり直してよかった」。数ヶ月後、元通りになった愛車のハンドルを握りながら、そう笑顔で言っていただける日が来ることを、私たちは確信しています。

- コバックの修理見積もり、5つの安心ポイント(早い・安い・明確)[2026.01.07]

-

「車をぶつけてしまったけれど、修理代がいくらかかるか不安…」

「修理工場に見積もりに行ったら、専門用語ばかりで強引に契約させられないかな?」愛車のキズやヘコミは、突然の出費や手続きの煩わしさなど、多くのストレスをもたらします。特に初めて板金修理を依頼する場合、「適正価格がわからない」「どれくらいの期間預ける必要があるのか」といった不安を抱える方は少なくありません。

車検でおなじみの「コバック」ですが、実はキズ・ヘコミ修理(板金塗装)においても、車検同様に「お客様目線」を徹底したサービスを提供しています。その最大の特徴は、「早い・安い・明確」な見積もりシステムにあります。

なぜコバックの見積もりは多くのドライバーに選ばれているのか?ここでは、他社とは一線を画す「5つの安心ポイント」を中心に、納得のいく修理を実現するための秘訣を分かりやすく解説します。

目次

1. 安心1:スピード見積もり

修理工場に見積もりを依頼した際、「お車を預かって、金額が出たら数日後に電話します」と言われた経験はありませんか?

見積もりが出るまでの数日間、「一体いくら請求されるのか」「高額だったら断れるのか」とビクビクしながら待つのは精神的にも辛いものです。また、わざわざ車を持ち込んだのに、その場で見積もりがもらえないのは時間の無駄でもあります。

コバックの板金修理見積もりは、原則として「その場」で提示するスピード対応を基本としています(※内部損傷が激しく、分解確認が必要な場合を除く)。

スピード見積もりの理由

なぜ、そんなに早く見積もりが出せるのでしょうか。それは、車検事業で培った「システム化された業務フロー」と「熟練スタッフの目利き」があるからです。

多くの個人経営の修理工場では、職人の長年の勘や経験則に基づいて「大体これくらいかな」と手書きで見積もりを作ることがあります。しかし、これでは人によって金額がバラついたり、部品価格を調べるのに時間がかかったりします。

一方、コバックでは専用の板金見積もりシステムを導入しており、損傷箇所と範囲、車種データを入力することで、必要な純正部品代や標準的な工賃(作業時間)を瞬時に算出します。これにより、お客様をお待たせすることなく、透明性の高い見積書を提示することが可能なのです。

一般的な修理工場とコバックの見積もり対応の違いを比較表にまとめました。

比較項目 一般的な修理工場 コバックのスピード見積もり 見積もりまでの時間 数時間〜数日かかることが多い。

(部品商への問い合わせ待ちなど)最短数分〜30分程度。

来店したその場ですぐに金額が分かる。金額の根拠 「一式」などの表記が多く、内訳が不明瞭な場合がある。 コンピューターシステムに基づき、部品代・技術料・塗装費用を明確に提示。 来店時の対応 職人が作業中で、すぐに対応してもらえないことがある。 フロントスタッフが常駐しており、スムーズに案内・対応。 忙しい現代人にとって、時間は貴重な資産です。「買い物のついで」や「仕事の合間」に立ち寄って、サクッと正確な見積もりが取れる。この手軽さとスピード感が、コバックが多くのユーザーに選ばれる第一の理由です。

関連記事:修理見積もりを活用して賢く修理する方

2. 安心2:明朗会計(不要な作業なし)

板金修理業界には、長らく「どんぶり勘定」のイメージがつきまとっていました。「修理一式 5万円」といったざっくりとした見積書を渡され、「これって本当に適正価格なの?」「何にいくらかかっているの?」と疑問に思ったことがある方もいるかもしれません。

コバックの見積もりは、車検と同様に「明朗会計」を徹底しています。

見積書には、「部品代がいくら」「技術料(工賃)がいくら」「塗装費用がいくら」といった詳細が細かく記載されています。不明瞭な「諸経費」や、頼んでもいない作業が勝手に上乗せされることは一切ありません。

プラン提案・費用面のこだわり

特に私たちが大切にしているのは、「お客様にとって不要な作業は提案しない」というスタンスです。

例えば、バンパーの角にある小さな擦り傷の場合を考えてみましょう。「完全に新品同様に戻したい」というご要望のお客様には、バンパーを外して全体を塗装する本格的なプランを提案します。しかし、「目立たなくなれば十分だから、とにかく安く済ませたい」というお客様に対して、高額な全塗装や新品交換を押し付けることはありません。

その場合は、キズの部分だけをピンポイントで補修する「部分塗装」や、タッチペンでの簡易補修など、必要最小限の作業でコストを抑える提案を行います。

見積もりの際には、スタッフが実際の車のキズをお客様と一緒に見ながら、「このキズなら、ここまで直せば十分きれいになりますよ」「ここは内部まで衝撃が届いているので、しっかり直さないと後でサビの原因になります」と、一つひとつ丁寧に説明します。

お客様自身が修理内容に納得し、「何にお金を払うのか」を完全に理解した上で契約していただく。これがコバックの流儀です。もし分からない項目があれば、遠慮なく「これは何のための費用ですか?」と質問してください。すべてに明確な理由をお答えできる準備ができています。この透明性こそが、コバックブランドの信頼の証です。

3. 安心3:選べる修理方法(リビルト等)

ディーラーや一般的な修理工場で見積もりを取ると、「ドア交換が必要です。部品代と工賃で15万円です」と、選択肢のない提示をされることがよくあります。

しかし、本当に「新品への交換」しかしようがないのでしょうか?実は、修理方法は一つではありません。

コバックでは、お客様の予算や要望に合わせて、「松・竹・梅」のような複数の修理プランを提案することが可能です。同じキズやヘコミでも、直し方のアプローチを変えることで、費用を大幅に抑えることができます。

代表的な3つの選択肢と、それぞれの特徴・費用の目安を比較表にしました。これを知っておくだけで、見積もり時の交渉力が格段に上がり、納得のいく選択ができるようになります。

修理方法 作業内容 メリット・デメリット 費用目安 ①新品部品への交換 損傷したパーツをメーカー純正の新品に取り替える。 【○】完全に元通りになる。

【×】部品代が高額になる。高 ②板金修理(現物修理) 凹んだ部分を裏から叩いたり、引っ張り出したりして形を整え、塗装する。 【○】部品代がかからず安い。

【×】職人の技術が必要。損傷が激しいと不可。安〜中 ③リサイクルパーツ使用

(中古・リビルト)全国の在庫から同車種の中古部品を探し、それを取り付けて(必要なら塗装して)直す。 【○】新品の半額以下で済むことも。エコで環境に優しい。

【×】在庫がない場合がある。安 特に近年人気が高まっているのが、3つ目の「リサイクルパーツ(中古部品・リビルト品)」を活用した修理です。

「中古」といっても、プロが品質チェックを行った良品のみを使用します。運良く同じ色の部品が見つかれば、塗装費用さえ不要になり、驚くほど安く修理できるケースもあります。

コバックは全国ネットワークを持っているため、このリサイクルパーツの検索能力にも長けています。「できるだけ安く直したい」というご要望があれば、すぐに全国の在庫をお探しします。他店で「交換しかない」と言われた場合でも、コバックなら「中古部品で直す」という選択肢を提示できるかもしれません。

4. 安心4:保険修理の強力サポート

修理代が高額になりそうな時、「車両保険を使うべきか、自費で直すべきか」は非常に悩ましい問題です。

「保険に入っているんだから、使わないと損だ」と安易に考えてはいけません。保険を使えば手出しの修理費は減りますが、翌年からの保険等級が下がり(一般的に3等級ダウン)、保険料が上がってしまいます。場合によっては、「保険で直した金額よりも、数年かけて支払う増額分の保険料の方が高かった」という、いわゆる「保険損」の逆転現象が起きることも珍しくありません。

コバックのサポート体制

コバックでは、単に修理を受け付けるだけでなく、このような「保険利用の損得診断」もしっかりとサポートします。

お客様の保険証券を確認させていただき、以下の要素を総合的にシミュレーションします。

・今回の修理代の見積額

・保険を使った場合の翌年以降の保険料アップ額(3年間のトータル差額)

・免責金額(自己負担額)の設定これらを計算した上で、「今回は保険を使わず、リサイクルパーツで安く直した方がトータルで5万円お得ですよ」や「これは高額修理になるので、保険を使った方が絶対に良いです」といった、お客様の財布を守るための具体的なアドバイスを行います。

また、もし保険修理を行うことになった場合でも、保険会社との面倒なやり取り(協定、損害写真の送付、修理範囲の交渉など)はコバックが代行します。事故で気が動転している時に、専門用語が飛び交う保険会社との交渉を任せられるのは、大きな安心につながるはずです。

「保険を使うかどうか迷っている」という段階でも構いません。まずは保険証券を持ってご来店いただき、プロの診断を受けてみてください。コバックは保険代理店も兼ねている店舗が多いため、保険の仕組みを熟知したスタッフが最適な提案をいたします。

関連記事はこちら:修理見積もりの内容を正しく理解する

5. 安心5:修理後の品質保証

「安くて早かったけど、半年後に塗装が剥がれてきた…」

これでは、修理した意味がありません。安さを追求するあまり、見えない部分の工程を省き、品質がおろそかになっている修理工場も残念ながら世の中には存在します。

コバックが提供するのは、単なる「安さ」ではなく、「高品質な安さ」です。

その自信の証として、多くのコバック板金店舗では、修理箇所に対して「品質保証」を設けています(※保証内容や期間は店舗や修理プランによって異なります。一部店舗では「永久品質保証」を提供している場合もあります)。

例えば、万が一修理した箇所の塗装が自然に剥がれてきたり、著しく変色したりした場合には、無償で再修理を行います。「修理して終わり」ではなく、「修理した後も安心して乗り続けてほしい」。この姿勢こそが、地域で長く愛される理由です。

安心して任せられる理由を、保証の有無で整理してみました。

比較項目 保証のない格安店 コバックの保証付き修理 再修理のリスク 塗装剥がれ等が起きても「経年劣化です」と言われ、再修理は有料になることが多い。 保証期間内であれば、施工不良によるトラブルは無償で対応。 作業品質 保証がないため、見えない下地処理などで手を抜かれる可能性がある。 将来の保証リスク(再修理コスト)を避けるため、下地から丁寧な作業が義務付けられている。 精神的な安心感 「いつかダメになるかも」という不安が残る。 「万が一何かあっても対応してもらえる」という安心感が続く。 しっかりとした設備と技術があるからこそできる「保証書」の発行は、コバックの品質へのプライドそのものです。見積もりの際には、ぜひ「この修理にはどんな保証がつきますか?」と確認してみてください。自信を持ってお答えします。

6. 修理見積もりは納得いくまで説明

修理工場で出された見積書を見て、「専門用語ばかりで何が書いてあるか分からない」「合計金額しか見ていない」という経験はありませんか?

「Fバンパー脱着」「コアサポート修正」「ボカシ塗装」……。私たちプロにとっては日常用語でも、一般のお客様にとっては馴染みのない言葉ばかりです。これでは、本当に必要な修理なのか、その価格が適正なのかを判断することは不可能です。

コバックでは、お客様が「何にいくら支払うのか」を完全に理解し、心から納得していただいて初めて作業に着手するというルールを徹底しています。分からないまま契約書にサインをいただくようなことは決してありません。

修理に関する説明が分かりやすい理由

私たちが心がけているのは、「専門用語を使わない説明」と「実車を使ったビジュアル解説」です。

例えば、「フェンダーの板金塗装が必要です」と機械的に伝えるのではなく、実際の車をお客様と一緒に見ながら説明します。

「タイヤの上のこのパネル(フェンダー)を見てください。ここに凹みがありますよね。このままだと、塗装が割れた部分から雨水が入って鉄板が錆びてしまいます。だから、裏側から叩いて形を戻して、サビ止めを塗ってから色を塗り直す必要があるんです」

このように、「なぜその作業が必要なのか」「放っておくとどうなるのか」を具体的に解説します。

見積書の内訳についても同様です。コバックの見積書は、大きく以下の3つの要素で構成されています。

1. 部品代:交換するパーツそのものの価格。メーカー定価や中古部品の価格です。

2. 技術料(工賃):パーツの交換や、板金(叩く・引っ張る)作業にかかる職人の手間賃です。

3. 塗装費用:塗料代と、色を塗る作業にかかる費用です。これらが明確に分かれているため、「部品代が高いですね。それなら、ここは中古部品を使って安くできませんか?」や「ここは目立たない場所だから、塗装の範囲を狭くして安く済みませんか?」といった、建設的な相談が可能になります。

お客様は車の専門家である必要はありません。「これは何ですか?」「なぜ必要なのですか?」と、何度でも遠慮なく質問してください。コバックのフロントスタッフは、お客様の疑問が解消されるまで、図や写真を使って丁寧にお答えします。この「透明性」こそが、コバックが選ばれ続ける理由の一つです。

こちらも読まれています:修理見積もりの適正価格とは?

7. お客様の予算に合わせる提案

「修理」と一口に言っても、お客様一人ひとりによって求める「ゴール」は異なります。

・「買ったばかりの新車だから、多少高くても完璧に直してほしい」

・「もうすぐ買い換える予定だから、車検に通る最低限の修理でいい」

・「営業車だから見た目は気にしない。ドアが開閉できれば十分」

・「車両保険を使うと等級が下がるから、自費で5万円以内に収めたい」このように、車の使用状況、今後のライフプラン、そして懐事情によって、最適な修理方法は変わります。しかし、多くのディーラーや修理工場では、マニュアル通りの「完璧に直す見積もり(新品交換プラン)」しか出てこないことが一般的です。

コバックでは、最初にお客様の「ご要望とご予算」をヒアリングします。その上で、いくつかの選択肢(松・竹・梅プラン)を提示し、お客様自身に選んでいただくスタイルをとっています。私たちは「修理の押し売り」はしません。あくまで、お客様のカーライフをサポートするパートナーとしての立場を貫きます。

具体的な提案のバリエーションを整理しました。

プランの例 こんな方におすすめ 作業内容のイメージ 完璧仕上げプラン

(松)・新車、高級車にお乗りの方

・リセールバリューを下げたくない方全て新品部品を使用。隣接するパネルまでグラデーション塗装(ボカシ)を行い、新車時のような完璧な状態に戻します。 コスパ重視プラン

(竹)・自費修理で安く済ませたい方

・ある程度綺麗ならOKという方リサイクルパーツ(中古部品)を活用したり、付属部品の脱着を省いてマスキングで塗装したりして、品質を保ちつつ費用を圧縮します。 クイック補修プラン

(梅)・もうすぐ手放す予定の方

・サビなければ良いという方凹みは直さずタッチペンでサビ止めだけ行う、あるいは簡易的な磨き作業のみなど、機能を維持する最小限の補修を行います。 「予算は3万円以内でなんとかなりませんか?」と投げかけてみてください。その範囲内でできる最善の策(例えば、へこみはそのままで、塗装が剥がれた部分だけをタッチアップして磨くなど)を、プロが知恵を絞って提案します。

予算オーバーで修理を諦めてしまう前に、まずは「いくらなら直せるか」を相談する場所。それがコバックです。

併せて読みたい記事:修理見積もりの取得方法と比較のポイント

8. コバックの「安さ」の秘密

「コバックの見積もりは、他社より2〜3割安かった」「ディーラーの見積もりの半額で済んだ」

ありがたいことに、多くのお客様からこのような驚きの声をいただきます。しかし、単に安いだけでは「安かろう悪かろうで、手抜き工事ではないか?」「安い塗料を使っているのではないか?」と不安になるかもしれません。

断言します。コバックの板金修理は、品質を落として安くしているわけではありません。コバックの安さには、企業努力による「構造的な理由」があります。それは、全国チェーンならではのスケールメリットと、徹底した効率化です。

1. 部品・塗料の大量一括仕入れ(スケールメリット)

個人経営の修理工場とは異なり、全国に展開するコバックグループのネットワークを活かし、塗料や副資材(マスキングテープ、研磨紙、パテなど)を大量に一括購入しています。これにより、メーカーとの交渉力が生まれ、材料一つひとつの仕入れ原価を大幅に抑えることができます。そのコストダウン分を、そのままお客様の修理代金に還元しています。

2. 中間マージンの完全カット(直接施工)

ガソリンスタンドやカー用品店で「キズ修理受付中」という看板を見かけますが、その多くは自社工場を持っていません。窓口業務だけを行い、実際の修理は提携している下請けの板金工場へ「外注(丸投げ)」しています。

その際、紹介料として20〜30%ほどの「中間マージン」が修理代に上乗せされます。つまり、お客様は修理代+紹介料を払っていることになります。コバック(板金取り扱い店)は自社工場での直接施工が基本です。余計な仲介手数料がかからないため、純粋な修理費用だけで済みます。3. 分業制による作業効率化

一般的な町工場では、一人の職人が「受付」「見積もり」「部品発注」「板金作業」「塗装作業」「磨き」「洗車」まで全てを行うことが多いです。しかし、これでは作業の切り替えや移動に時間がかかり、生産性が上がりません。

コバックでは、各工程を専門スタッフが担当する分業制を取り入れています。塗装職人は塗装だけに集中し、板金職人は板金だけに集中する。これにより作業スピードが格段に速くなり、結果として一台あたりの工賃(時間コスト)を安くできるのです。品質はディーラー同等かそれ以上、価格は町工場並みかそれ以下。「無駄を省いた適正価格」こそが、コバックの安さの正体です。

9. 修理見積もりから納車まで

実際にコバックで修理を依頼する場合、どのような流れになるのでしょうか。「車を修理に出す」という行為自体が数年に一度あるかないかのイベントですので、手順がわからず不安な方も多いと思います。

ここでは、問い合わせから納車までのステップを分かりやすく解説します。特に重要なのは、修理期間中の「足(代車)」の確保です。

STEP 内容 お客様へのアドバイス 1. 予約・来店 電話またはWEBから来店予約をする。

キズの状態を見せるため、実車で来店。飛び込みも可能ですが、予約優先のため、事前に電話一本入れると待ち時間がありません。 2. 無料見積もり 実車を確認し、その場で概算見積もりを提示。

予算や要望に合わせてプランを相談。「安く直したい」「保険を使いたい」などの希望を遠慮なく伝えてください。 3. 入庫・代車貸出 修理日程を決めて車を預ける。

必要に応じて無料代車を用意。コバックでは無料代車を多数用意しています(ガソリン代は使用分のみ負担)。 4. 修理・塗装 専門工場にてプロが修理を行う。

板金、塗装、乾燥、磨き。修理期間はキズの程度によりますが、最短即日〜2週間程度です。 5. 納車・精算 仕上がりをお客様と一緒に確認。

問題なければお支払い・引き渡し。現金、クレジットカード、ローンなど、店舗によって様々な支払い方法が選べます。 多くの修理工場では代車が有料だったり、古くて汚い車だったりすることがありますが、車検のコバックでは「代車もサービスの一環」と考えています。清潔で整備の行き届いた代車をご用意していますので、修理期間中も普段通り快適にお過ごしいただけます(※代車の空き状況は店舗にご確認ください)。

10. 板金はコバック半田店へ

ここまでコバックの板金修理の魅力をお伝えしてきましたが、もし愛知県半田市周辺にお住まいであれば、ぜひ「コバック半田店」にご相談ください。

コバック半田店は、車検の実績はもちろんのこと、板金塗装(キズ・ヘコミ修理)にも特に力を入れている地域の旗艦店です。最新の塗装ブースや、事故車をミリ単位で直すフレーム修正機など、ディーラー工場に引けを取らない設備を完備しています。軽自動車から輸入車まで、あらゆる車種の修理に対応できる体制を整えています。

コバック半田店が選ばれる3つの理由

1. 地域密着のスピード対応:半田市・阿久比町・武豊町・常滑市など、知多半島エリアのお客様なら、即日見積もり・早期入庫が可能です。困ったときにすぐ頼れる距離感が自慢です。

2. 充実の代車ラインナップ:修理期間中も不便がないよう、軽自動車から普通車まで、綺麗な代車を多数ご用意しています。もちろん無料です。

3. 女性スタッフも活躍:「板金工場は油臭くて入りにくい」というイメージを払拭する、明るく清潔な店内と、親切丁寧な接客を心がけています。女性お一人でも安心してご来店いただけます。「ちょっとバンパーを擦っちゃったけど、直すほどでもないかな…」

そんな小さなキズでも、遠慮なくお見せください。「このままでも錆びないので大丈夫ですよ」「タッチペンだけ塗っておきましょうか?(部品代数百円)」といった、お客様の立場に立った正直なアドバイスをさせていただきます。

お出かけのついでや、給油のついでにふらっと立ち寄れる、地域の「車の相談所」。それがコバック半田店です。スタッフ一同、皆様の愛車が元通りになるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

納得の見積もりで、不安のない修理を

今回は、コバックの板金修理見積もりが持つ「5つの安心ポイント(早い・安い・明確・選べる・保証)」を中心に解説してきました。記事の要点は以下の通りです。

・コバックの見積もりは、その場で出る「スピード対応」と、内訳が分かる「明朗会計」が特徴である。

・「新品交換」一辺倒ではなく、「リサイクルパーツ」や「現物修理」など、予算に合わせたプランを提案できる。

・中間マージンのカットや大量仕入れにより、高品質な修理を低価格で提供している。

・修理後の品質保証や無料代車サービスなど、サポート体制も万全である。車の修理は、金額が見えにくく、不安がつきまとうものです。だからこそ、コバックは「分かりやすさ」と「選択肢」を提供することで、お客様自身が納得して決められる環境を何よりも大切にしています。

読者の皆様が、明日から実践できる具体的なアクションは以下の2点です。

1. 愛車の気になるキズの写真を、明るい場所でスマホで撮っておく。

お店に行く時間がなくても、まずは写真を見ながら電話で概算を相談できる場合があります。

2. お近くのコバック(半田市周辺なら半田店)へ行き、「無料見積もり」を依頼する。

その際、スタッフに「松・竹・梅のプランを作ってほしい」と伝えてみてください。予算に合わせた最適な直し方が必ず見つかります。納得のいく修理で、愛車も気持ちもスッキリと晴れやかに。まずは気軽な見積もりから始めてみませんか。

- コバックが「塗装」に自信を持つ理由、永久品質保証と最新設備[2026.01.04]

-

「愛車をぶつけてしまったけれど、修理した後で塗装が剥がれたり、色が変わったりしないか不安…」

「板金塗装なんてどこでやっても同じだと思っていませんか?」大切にしている車だからこそ、修理の仕上がりにはこだわりたいものです。しかし、修理直後はピカピカでも、数年経ってから塗装が白くボケてきたり、パリパリと剥がれてきたりするトラブルは後を絶ちません。それは、目に見えない「塗装の品質」に大きな差があるからです。

車検のイメージが強い「コバック」ですが、実は板金塗装(キズ・ヘコミ修理)においても業界最高水準の技術と設備を保有していることをご存知でしょうか。その自信の表れが、他社ではあまり類を見ない「塗装の永久品質保証」です。

なぜ、そこまで品質を保証できるのか?その背景には、妥協のない塗料選び、最新鋭の環境設備、そして熟練職人の匠の技がありました。この記事では、コバックが提供する板金塗装の「品質の秘密」を、プロの視点で徹底解説します。

目次

1. 板金修理の「品質」とは

一口に「板金塗装」と言っても、その仕上がりレベルは工場によって天と地ほどの差があります。皆さんは街中で、修理した部分だけ色が微妙に違っていたり、塗装が日焼けした肌のようにペリペリと剥がれている車を見かけたことはありませんか?

あれらは全て、「修理品質」の低さによるものです。

多くの人が誤解していますが、板金修理の品質は「納車された瞬間」には判断できません。どんなに手抜き工事をしても、塗りたての時はクリア層にツヤがあり、素人目には綺麗に見えてしまうからです。本当の品質が問われるのは、納車から半年、1年、3年と時間が経過し、強い紫外線や雨風にさらされた後なのです。

私たちが考える「本物の品質」とは、単にキズを埋めて色を塗ることではありません。以下の3つの要素が高い次元で満たされていることを指します。

1. 耐久性(ロングライフ)

数年経っても変色や退色、剥がれが起きないこと。新車時の塗装と同等の寿命を持つこと。

2. 再現性(テクスチャー)

色だけでなく、新車特有の塗装の肌目(ゆず肌)や、メタリック粒子の並びまで再現されていること。

3. 防錆力(アンチラスト)

見えない内部の鉄板まで処理され、内側からサビが再発しないこと。特に「安さ」だけを売りにする簡易補修と、コバックのような専門店が行う本格修理では、作業工程に大きな違いがあります。その違いを以下の表にまとめました。

比較項目 コバックの高品質修理 一般的な簡易格安修理 パーツの脱着 ドアノブやライトを外し、際(きわ)までしっかり塗装する。塗装の段差ができない。 部品を外さずマスキングテープだけで塗るため、境目から塗装が剥がれやすい。 下地処理 防錆剤やサフェーサー(下塗り)を規定の厚さで塗装・乾燥させる。基礎工事を徹底する。 工程を短縮し、パテの上に直接色を塗ることもある。後々、パテ痩せやサビの原因になる。 数年後の状態 新車同様の輝きを維持し続ける。 修理箇所だけツヤが引けたり、黄色く変色したりする。 このように、「見えない部分」にどれだけ手間と時間をかけられるかが、板金修理の品質を決定づけます。コバックが自信を持ってお届けするのは、一時的な美しさではなく、愛車の資産価値を長く守り続けるための「本物の修理」なのです。安易な修理で後悔しないためにも、この品質の違いを知っておいていただきたいのです。

併せて読みたい記事:塗装の種類と特徴を知ろう

2. コバックの塗料へのこだわり

「塗料なんてどれも同じでしょう?」

そう思われるかもしれませんが、実は自動車用塗料の世界は非常に奥が深く、メーカーやグレードによって性能に雲泥の差があります。料理の味が「素材」で決まるように、塗装の耐久性も「塗料の質」で決まります。

近年の自動車塗装は進化しており、耐スリ傷性(洗車キズがつきにくい)や、深みのある発色を持つ高機能な塗装が増えています。これらを修理する際に、安価なラッカー系塗料や低品質なウレタン塗料を使ってしまうと、どうなるでしょうか。

最初は良くても、紫外線に対する抵抗力が弱いため、すぐに色が褪せたり、ひび割れ(クラック)が発生したりします。特に赤や黒といった濃色車は、紫外線の影響を受けやすいため、塗料の品質差が顕著に現れます。

コバックでは、こうしたトラブルを未然に防ぐため、世界トップクラスの塗料メーカーの最高級ラインを採用しています。

具体的には、以下のような特徴を持つプロフェッショナル用塗料を使用しています。

■抜群の耐候性

真夏の強い紫外線や酸性雨にさらされても、塗膜の化学結合が破壊されにくい。長期間ツヤを維持します。

■高い隠蔽(いんぺい)力

少ない回数でしっかりと色が染まるため、厚塗りによるトラブルを防ぎ、シャープな仕上がりを実現します。

■優れたカラーマッチング性

国産車から輸入車まで、微妙なニュアンスカラーを忠実に再現できる顔料の細かさを持っています。また、近年では環境負荷の低い「水性塗料」の導入も進めています。欧州車をはじめ、新車ラインではすでに水性塗料が主流です。修理においても同じ水性塗料を使用することで、有機溶剤(シンナー)特有の痩せが少なく、新車の肌目や質感をより完璧に再現することが可能になります。

最高級の塗料は、当然ながら原価も高くなります。しかし、数年後に「色が変だ」と言われて再修理になるリスクや、お客様の信頼を損なうリスクを考えれば、最初から良いものを使うことが最も合理的であるとコバックは考えています。お客様の大切な車に塗る「素材」選びにも、一切の妥協を許しません。

3. 最新の塗装ブースと乾燥設備

最高の塗料があっても、それを塗る「環境」が悪ければ、プロの仕上がりにはなりません。塗装にとって最大の敵、それは空気中を漂う「ホコリ(ゴミ)」です。

もし、風が吹く屋外や、ビニールカーテンで仕切っただけの簡易的な場所で塗装をしたらどうなるでしょう?

塗りたてのベタベタした塗装表面にホコリが付着し、「ブツ」と呼ばれる突起が無数にできてしまいます。これを後から磨いて削り取ろうとすると、塗装本来の肌目が崩れ、プロが見れば一目で「修理したな」と分かる不自然な仕上がりになってしまいます。

コバックの板金塗装工場では、この問題を解決するために「最新鋭の塗装専用ブース」を完備しています。これは手術室のように完全に密閉された空間で、天井から床へとフィルターを通したクリーンな空気を流す(ダウンドラフト)ことで、空気中のホコリをシャットアウトする設備です。

さらに重要なのが「乾燥」です。塗装は乾かす温度と時間によって、その強度が劇的に変わります。

設備の種類 役割と重要性 品質への影響 塗装ブース

(スプレーブース)空気の流れを制御し、ゴミの付着を防ぐ密閉空間。排気処理も行う。 ゴミ噛みが激減し、鏡のような滑らかな表面を実現できる。磨き作業による肌調整を最小限に抑えられる。 遠赤外線乾燥機 塗装の内側から熱を伝え、短時間で強制的に硬化させる。 表面だけでなく内部までしっかり硬化するため、洗車キズや衝撃に強い強靭な塗装になる。 調色用ライト 太陽光に近い演色性の高い光を当て、色の違いを確認する。 天候に左右されず、曇りの日や屋内でも、正確な色合わせが可能になる。 これらの設備は非常に高額な投資が必要ですが、コバックでは「品質の安定化」のために不可欠なものと考えています。雨の日でも湿度の高い日でも、常にベストな状態で塗装を行う。この環境があるからこそ、新車同様の輝きを取り戻すことができるのです。

4. 熟練の職人による調色

「車の色なんて、カラー番号通りに塗料を混ぜれば同じ色になるんじゃないの?」

そう思っている方も多いでしょう。確かに車には「カラーコード(例:ホワイトパールクリスタルシャイン 070)」が決まっています。しかし、これはあくまで「新車時の基準の色」に過ぎません。

実際には、同じ番号の車でも、一台一台「現在の色」は微妙に異なります。製造された工場や時期によるわずかなロット差に加え、保管状況(屋根なしかガレージか)、走行距離、紫外線による経年劣化によって、車の色は徐々に変化(退色・変色)しているからです。

そのため、マニュアル通りの配合で塗料を作っても、実際に車に塗ると「修理した場所だけ色が明るい」「なんだか色が浮いて見える」という現象が起きます。ここで必要になるのが、職人の目による「調色(ちょうしょく)」という微調整作業です。

コバックの塗装職人は、何十種類もの原色を0.1g単位で配合し、お客様の車の「今の色」に合わせて塗料をオーダーメイドで作り上げます。

この作業は、単に正面から見て色が合っていれば良いわけではありません。以下のような高度なチェックを行っています。

■透かし(すかし)

正面だけでなく、斜め45度、真横など、角度を変えて見た時の色の変化(フリップフロップ性)が合っているか。

■メタルの粒度

メタリックやパールのキラキラした粒子の大きさや並び方が、隣のパネルと同じになっているか。

■光源チェック

太陽光の下、日陰、水銀灯の下など、異なる光の下でも色が同じに見えるか(メタメリズム対策)。近年ではAIを使った測色カメラも登場していますが、最終的な判断を下すのはやはり「人の目」と「経験」です。どんなに優れた機械や塗料があっても、それを使いこなす職人の腕がなければ意味がありません。

コバックが誇る「どこを直したのか分からない」と言われる自然な仕上がりは、最新テクノロジーと、それを操る熟練職人の匠の技が融合して初めて生まれるものなのです。

関連記事:塗装とボディカラーの選び方

5. 「永久品質保証」の内容

ここまで、塗料、設備、そして技術へのこだわりをお伝えしてきました。しかし、言葉で「高品質です」と言うのは簡単です。コバックでは、その品質を形にしてお客様に安心をお届けするために、「塗装の永久品質保証」という制度を設けています(※一部店舗やプラン、修理内容により異なる場合がありますので、必ず店頭でご確認ください)。

一般的な修理工場の保証期間は「ワンオーナー期間」や「数ヶ月〜1年」程度が一般的です。しかし、コバックの「永久保証」は、文字通り「お客様がそのお車にお乗りになっている限り、ずっと」保証が続きます。

具体的にどのようなトラブルが保証対象になるのか、その内容を整理しました。

保証の対象となる主なトラブル 具体的な症状の例 塗装の剥がれ クリア層が白く浮いてきたり、塗装がパリパリと剥がれ落ちてくる現象。密着不良が原因。 著しい変色・退色 修理した箇所だけが黄色く変色したり、ツヤが極端になくなったりする現象。塗料の劣化が原因。 作業起因の不具合 塗装内部からの気泡(ブリスター)やサビ浮き(条件あり)、明らかな施工ミスによるトラブル。 ※飛び石や新たな事故など、外部からの衝撃によるキズやヘコミは保証対象外となります。

「修理して終わり」ではなく、「修理した後も安心して乗り続けてほしい」。

この保証制度には、そんな私たちの強い想いが込められています。これは、自社の技術と使用する材料に絶対の自信がなければ、決してできない約束です。万が一、数年後に塗装トラブルが起きても無償で再修理が受けられる。この圧倒的な安心感こそが、多くのお客様にコバックの板金塗装を選んでいただいている最大の理由です。

6. なぜ永久保証が可能なのか

「永久保証なんてつけて、会社として本当に大丈夫なの?」

「後から何かと理由をつけて、保証してくれないんじゃないの?」これほど手厚い保証を聞くと、逆に裏があるのではないかと勘繰りたくなるのが人情です。しかし、コバックが永久保証を提供できるのには、精神論ではない、非常に合理的かつビジネス的な理由が存在します。

再修理の少なさが永久保証を可能に

結論から申し上げますと、「再修理(クレーム)がほとんど発生しないという圧倒的な実績」があるからこそ、この保証制度は成り立っています。

板金塗装のビジネスにおいて、最もコストがかかるのは何だと思いますか?それは材料費でも人件費でもなく、「やり直し(再修理)」です。

一度納車した車がクレームで戻ってくると、古い塗装を剥がし、下地を作り直し、もう一度塗装をする必要があります。これには通常の2倍以上の時間と材料がかかり、何より工場の生産スケジュールを大きく狂わせます。さらに、お客様からの信頼失墜という見えない損失も計り知れません。

つまり、コバックにとっては「最初から完璧に仕上げて、二度と修理に戻ってこないようにする」ことが、結果として最もコスト削減になり、利益率を高めることにつながるのです。

永久保証を可能にしている具体的な裏付けは以下の通りです。

■徹底したマニュアル化

職人の「勘」に頼る部分を極力減らし、工程ごとの品質基準を数値化して管理しています。

■全国規模の技術共有

全国数百店舗のネットワークで、発生したトラブル事例や最新の塗料情報を共有し、常に技術をアップデートしています。

■最高品質の材料使用

前述した通り、劣化しにくい高級塗料を使うことで、数年後のトラブル発生率を物理的に下げています。「永久保証」とは、リスクを取ったキャンペーンではなく、「失敗しない自信」と「品質管理データ」に基づいた合理的なシステムなのです。だからこそ、お客様も安心してその恩恵を受けることができます。

7. 修理箇所のトラブル(剥がれ・色あせ)

では、逆に品質の低い修理を行うと、どのようなトラブルが起きるのでしょうか。

恐ろしいことに、塗装の不具合の多くは、納車された直後には分かりません。半年、1年、あるいは3年経って、忘れた頃に症状が現れます。「安かったから」と選んだ修理工場で、後になって後悔しないためにも、代表的なトラブル事例とその原因を知っておくことは重要です。

よくある塗装トラブルの症状と原因をまとめました。

トラブル症状 主な原因 解説 クリア剥がれ ・足付け不足

・脱脂不良塗装前の表面を細かく傷つける「足付け」という作業を怠ると、塗料が食いつかず、日焼けした皮膚のようにペリペリと剥がれてきます。 白ボケ・変色 ・安価な塗料の使用

・乾燥不足紫外線対抗性の低い安いクリア塗料を使うと、数年でツヤがなくなり、白く濁ったり黄色く変色したりします。 パテ痩せ(跡が出る) ・パテの研磨不足

・強制乾燥の省略キズを埋めたパテが後から縮み、塗装表面に修理した跡(段差や歪み)がくっきりと浮き出てくる現象です。 これらのトラブルに共通しているのは、「見えない下地処理」の手抜きです。

どんなに高価な上塗り塗料を使っても、その下の土台作りがいい加減であれば、必ずボロが出ます。コバックが永久保証をつけるということは、これらの「手抜き作業」が一切ないことの証明でもあります。「数年後に剥がれたら無償で直します」と言い切れるのは、下地から仕上げまで完璧に行っているからに他なりません。こちらも読まれています:塗装剥げの原因と防ぐためのポイント

8. 塗装の仕上がり事例

実際に修理から戻ってきた愛車を確認する際、皆さんはどこを見ていますか?

「キズが消えているか」を確認するのは当然ですが、プロの視点で「塗装の品質」を見極めるためのチェックポイントがあります。納車の立ち会い時、ぜひ以下の点をご自身の目で確認してみてください。

1. 景色や蛍光灯の映り込みを見る(透かし)

修理した箇所に、工場の天井にある蛍光灯や、周りの景色を映り込ませてみてください。そして、少し斜めの角度から「透かして」見ます。

高品質な塗装であれば、映り込んだ蛍光灯の線が「真っ直ぐ」に見えます。もし線がゆらゆらと歪んで見えたり、ボコボコと波打って見えたりする場合、それは表面の研磨作業が不十分であることを示しています。2. 隣のパネルとの色の繋がり(カラーマッチング)

例えばドアを修理した場合、その隣にあるフェンダー(タイヤの上のパネル)との境目を注視してください。

下手な修理だと、ドアとフェンダーで色がパッキリと分かれて見えます。コバックの職人は「ボカシ塗装」という高度な技術を使い、修理箇所から周囲に向けてグラデーション状に色を馴染ませるため、境目が肉眼では判別できないレベルに仕上がります。3. 肌目(ゆず肌)の均一性

車の塗装表面を至近距離で見ると、完全なツルツルではなく、わずかに「ゆずの皮」のような凹凸があるのが分かります。これを「肌目(はだめ)」と呼びます。修理した箇所だけが鏡のようにツルツルすぎたり、逆にザラザラすぎたりすると、光の反射が変わってしまい違和感が出ます。新車オリジナルの肌目の質感まで再現できているかが、プロの仕事の分かれ目です。

コバックの板金塗装は、これらの厳しい基準をクリアした車両のみをお客様にお返ししています。「どこをぶつけたのか、自分でも忘れてしまった」と言っていただける仕上がりが、私たちのスタンダードです。

9. 安さと品質の両立

「品質が良いのは分かった。設備もすごい。でも、それなら料金も高いんじゃないの?」

そう思われるのが自然です。しかし実際には、多くのお客様から「ディーラーの見積もりより安かった」「予想よりもリーズナブルに済んだ」という声をいただいています。高品質なのに、なぜ安いのか。そこには「安かろう悪かろう」ではない、企業努力による「コストダウンの仕組み」があります。

安さの理由 具体的な仕組み 大量仕入れによる原価低減 全国チェーンのスケールメリットを活かし、塗料、材料、交換部品を大量に一括仕入れすることで、1台あたりの材料原価を大幅に下げています。 中間マージンのカット 多くのガソリンスタンドやカー用品店は、修理を下請け工場に外注するためマージンが発生します。コバックは自社工場で施工するため、余計な手数料がかかりません。 選択肢のある提案力 「新品部品への交換」一辺倒ではなく、予算に応じて「板金修理(叩いて直す)」や「リサイクルパーツ(中古部品)の活用」を提案し、総額を抑えます。 特に3つ目の「提案力」が大きな違いを生みます。ディーラーなどでは「ドア交換が必要で15万円」と言われるケースでも、コバックなら「中古のドアを探して塗装すれば8万円」「叩いて直せば5万円」といったように、お客様の予算に合わせた柔軟なプランニングが可能です。

品質(塗料や技術)は落とさず、プロセスや仕入れの工夫で価格を下げる。これがコバック流の「安さと品質の両立」の正体です。

10. コバックの塗装修理、まずは見積もりから

車のキズやヘコミを見つけたとき、一番やってはいけないことは「見て見ぬふりをして放置すること」です。

塗装が剥がれた部分から雨水が侵入すると、ボディの鉄板が錆び始めます。一度錆びてしまうと、塗装の下でどんどん腐食が広がり、最終的にはパーツごとの交換が必要になって修理費用が数倍に跳ね上がることさえあります。

「直すかどうかはまだ決めていないけれど、とりあえずいくら掛かるか知りたい」

そんな段階でも構いません。まずはコバックの無料見積もりをご利用ください。コバックの見積もりは、単に金額を出すだけではありません。お客様のカーライフに合わせた最適な修理方法を一緒に考えます。

・「もうすぐ買い換えるから、目立たなくなる程度で安く直したい」

・「長く乗るつもりだから、永久保証をつけて完璧に直したい」

・「車両保険を使うべきか、自費で直すべきか相談したい」このようなご希望を遠慮なくスタッフにぶつけてください。車検で培った「お客様目線の対応力」は、板金塗装の現場でも徹底されています。他社の見積もりをお持ちいただければ、作業内容の違いや、なぜその金額になるのかをセカンドオピニオンとして解説することも可能です。

愛車の価値を守るための賢い選択を

今回は、車検のコバックが提供する「板金塗装」の品質と、その自信の裏付けとなる「永久品質保証」について解説してきました。記事の要点は以下の通りです。

・塗装の品質は「耐久性」にあり、数年後の状態に大きな差が出る。

・コバックは最新設備と最高級塗料、熟練職人の技術で新車同等の仕上がりを実現している。

・「永久品質保証」は、失敗しない自信と徹底した品質管理の証である。

・全国チェーンの強みを活かし、高品質と低価格を両立している。車を修理するということは、単に見た目を綺麗にするだけでなく、大切な資産である車の価値を守ることでもあります。目先の安さだけで選んで後悔するのではなく、「安心して長く乗れる品質か」を基準に修理工場を選んでいただきたいと思います。

読者の皆様が、明日から実践できる具体的なアクションは以下の2点です。

1. 愛車の周りを一周して、放置している小さなキズや、塗装の剥がれがないかチェックする。

小さなキズでもサビの予備軍です。まずは現状を把握しましょう。

2. もしキズがあれば、お近くのコバック(またはモドリック)へ行き、「無料見積もり」を依頼する。

その際、「永久品質保証の対象になる修理プランはどれですか?」と質問してみてください。スタッフが丁寧に案内してくれるはずです。納得のいく修理で愛車が元通りになる喜びを、ぜひコバックで体験してください。

参考ページ:塗装とコーティングの関係

- 傷消しDIYに疲れた方へ、コバックが教える「プロに任せる」判断基準[2026.01.01]

-

「愛車の小さな傷くらい、自分で何とかしたい」。その気持ち、私たちコバックのスタッフも痛いほどよく分かります。市販の傷消しキットやコンパウンドを手に、週末を費やしてDIYに挑戦したものの、「全然消えない」「かえって周りが曇った」と、がっかりした経験を持つ方も少なくないはずです。

車の塗装は多層構造になっており、傷の深さによって対処法が全く異なります。この違いを無視して自己流のDIYを続けることは、時間と労力の無駄に終わるだけでなく、結果的に高額な修理費用を招く最大のリスクとなります。

ここでは、車のキズ修理のプロであるコバックが、あなたの愛車を本当に美しく、そして経済的に守るために必要な、「DIYの限界」と「プロに任せるべき傷」の明確な判断基準を、具体的な技術的知見を交えながら徹底的に解説します。この記事を読めば、もう迷うことはありません。賢明なドライバーとしての「適切な選択」が導き出せるはずです。

目次

1. DIY傷消しの魅力と限界

DIYによる傷消しの最大の魅力は、やはり手軽さと低コストです。カー用品店でコンパウンドやタッチアップペンを購入すれば、気が向いた時にすぐに作業を始められます。特に、日常的に発生するごく浅い洗車傷や、クリア層(透明な保護膜)のみについた浅い擦り傷に対しては、DIYは非常に有効な手段です。

私が過去に見た事例でも、コインパーキングで隣の車のドアが軽く当たってできた程度の、表面的な微細な傷であれば、目の細かいコンパウンドで丁寧に磨き上げることで、見事に目立たなくすることに成功しているケースは多くあります。このレベルの補修であれば、DIYキットの費用だけで済むため、非常にメリットが大きいと言えます。

しかし、DIYの限界もまた明確です。車の塗装は非常に薄く、その多層構造がプロの技術を要求する要因となります。多くのDIYキットは、傷を埋めるのではなく、周囲の塗膜を削って傷の「エッジ」を丸めることで、光の乱反射を抑え、目立たなくする原理に基づいています。この「削る」という行為は、熟練の技術なしには大変危険な作業なのです。

DIYで解決できる傷とできない傷の構造的違い

DIYキットが有効なのは、あくまで塗装の最上層であるクリア層の表面にごく浅く付着した傷に限られます。クリア層の厚みは通常、数十ミクロン(μm)しかありません。このごく薄い層を均一に削り、傷を消し去るには、プロのポリッシャー(研磨機)の選定、コンパウンドの粒度、そして何より圧力とスピードの均一性が求められます。

以下の表で、DIYのメリットとデメリットを客観的に整理しましょう。

要素 DIY補修(自己流)のメリット DIY補修(自己流)のデメリットと限界 コスト 数千円程度で収まる初期費用。 失敗時の再修理費用が数万円以上になるリスク。 時間 自分の都合の良い時間に作業できる。 完璧な仕上がりにするための試行錯誤で時間が浪費される。 仕上がり 非常に浅い傷は目立たなくなる。 深い傷は消せず、色ムラやツヤムラが発生しやすい。 プロの意見 (なし) 傷の正確な深さが判断できないため、対応が過剰または不足しがち。 経験則から言えるのは、「DIYは、失敗しても諦めがつく範囲の、ごく浅い傷に限定すべき」という原則です。

関連記事:傷消しの費用相場と安く済ませる方法

2. 失敗して高額修理になるケース

DIY傷消しに挑戦する多くの方が陥るのが、「ここまではOK」というラインを超えてしまうことです。特に深刻なのが、傷を消そうと熱心になるあまり、「クリア層を破壊してしまう」事態です。

クリア層は、塗装全体を紫外線や酸性雨から守り、あの美しいツヤを生み出す生命線です。これが剥がれると、以下のような深刻な二次被害が発生し、結果的にプロによる高額な再塗装が必要になります。

1. 磨きすぎによる広範囲の「曇り」や「白化」

手磨き、または安価な電動ポリッシャーで長時間、特定の箇所を磨き続けると、クリア層が完全に削り取られて、その下のカラー層(色)がむき出しになります。カラー層はクリア層のようなツヤがないため、光の反射が乱れ、広範囲にわたって「曇ったように見える」「部分的に白っぽくなる」現象が起きます。特に濃色車ではこの失敗が非常に目立ちます。

2. タッチペンによる「異物化」と「段差」

深い傷を隠すためにタッチペンを使う際、つい塗料を厚く盛りすぎてしまいます。液体の状態では傷を埋められたように見えても、乾燥すると塗料が収縮し、周囲の塗装との間に不自然な「段差」や「盛り上がり」が残ります。プロの作業では、塗料を非常に薄く塗り重ね、乾燥後に周囲と平滑に研磨する「ぼかし塗装」の技術が不可欠ですが、DIYではこの平滑化がほぼ不可能です。結果、遠くから見てもタッチペンの跡がくっきり残ってしまい、かえって傷が目立つ「異物」になってしまいます。

3. サビの進行を食い止められない

傷が塗装全体を貫通して鉄板に達している場合、DIYのタッチペンでは防錆処理が不十分です。塗料で一時的に覆っても、内部で水分が滞留したり、目に見えない隙間から湿気が侵入したりして、塗料の下でサビが進行します。サビは放置すると鉄板を侵食し、修理規模が「板金(鉄板の修理・交換)と再塗装」へと拡大し、費用が跳ね上がります。

以下は、実際にコバックがお客様からご相談いただいた、DIY失敗後の再修理の典型例とその対処です。

DIYでの失敗内容 プロの再修理項目(追加で発生した工程) 費用増大の要因 コンパウンドで広範囲を磨きすぎ、ツヤが消えた。 クリア層の剥がれた部分を含むパネル全体の再塗装。 部分補修では済まず、広範囲の塗装作業が必要になったため。 タッチペンを厚塗りし、周囲との段差ができた。 厚塗りされた塗膜の完全な剥離と、周囲との平滑化のための研磨、その後の再塗装。 元の塗料を完全に除去する手間と、高度な調色・ぼかし技術が必要になったため。 鉄板露出を放置、部分的にサビが発生した。 サビの範囲のケレン作業(サビ取り)、防錆処理、板金整形、そして再塗装。 塗装だけでなく、板金や特殊な防錆処理という専門工程が加わったため。 3. 判断基準:「爪が引っかかる傷」

では、いよいよDIYを諦めてプロに相談すべき傷の具体的な判断基準に移りましょう。

愛車の傷に対して、ご自身の爪の先をそっと当て、傷に沿って横に滑らせてみてください。このシンプルなテストこそが、あなたの傷がどのレベルであるかを判断する、最も原始的かつ確実な方法です。

基準1: 爪が引っかかるかどうか

傷の部分に爪を当てて、「カチッ」という明確な抵抗や、溝を感じる場合、それは塗装の最上層であるクリア層を貫通していることを示しています。この判断基準は、私たちが現場でお客様にご説明する際も、必ず最初にお伝えするチェック方法です。

なぜこの基準が重要なのでしょうか。それは、車の塗装が持つ多層構造に起因します。

1. クリア層(Clear Coat) :一番上の透明な層。ツヤと保護機能を持つ。

2. ベースコート/カラー層(Base Coat) :車の色を決定する層。

3.サフェーサー/プライマー(Primer/Sealer) :下地材。金属面との密着性を高め、防錆効果も一部持つ(色は白やグレーが多い)。

4. 鋼板(Metal Panel) :車のボディ本体の鉄板。爪が引っかかる傷は、最低でもこのうちの「クリア層」と「カラー層」の一部にまで達している可能性が高く、多くの場合、サフェーサー層にまで到達しています。こうなると、コンパウンドで周囲を磨いたところで、傷の溝自体は埋まりません。溝の内部が光を乱反射し、傷が黒く、濃く見えてしまいます。

このレベルの傷に対してDIYを試みることは、周囲の健全なクリア層を薄く削り、最終的に広範囲な塗装の耐久性を落とすことにつながります。「磨きで消える限界」を物理的に超えているため、プロによるタッチアップと平滑化、または部分的な再塗装が必要となります。

判断基準 傷の深さ(到達層の推定) 推奨される対処レベル 爪が全く引っかからない

(触るとザラザラする程度)クリア層の表面(スクラッチ傷) DIY用コンパウンド(極細目)での慎重な磨き。 爪がわずかに引っかかる

(浅い溝を感じる)クリア層貫通〜カラー層の初期 プロによる専門的なポリッシング、またはピンポイントのタッチアップ補修。 爪がカチッと引っかかる

(深い溝をはっきりと感じる)カラー層貫通〜サフェーサー層露出 プロの板金・再塗装が必須。DIYは避けるべき。 4. 判断基準:「下地が見える傷」

爪が引っかかる傷よりも、さらに緊急性が高い、「即座にプロに相談すべき」サインが、「下地が見える傷」です。

基準2: 傷の底に異色が見えるかどうか

傷の底をよく観察してみてください。もし、あなたの車のボディカラーとは全く違う、白やグレー、あるいは黒い地の色が見えているなら、それは深刻な状態です。

・白やグレーが見える場合: ほとんどがサフェーサー(下地材)が露出している状態です。

・黒い地の色が見える場合: 塗装の全層が剥がれ落ち、ボディの鉄板そのものが露出している状態です。この状態は、単に見た目の問題に留まりません。車のボディは鉄でできていますから、鉄板がむき出しになった瞬間からサビとの戦いが始まります。

サビの進行と構造への影響

鉄が露出すると、空気中の水分や酸素と反応し、酸化鉄(サビ)が発生します。特に日本のような湿度の高い気候や、融雪剤が使われる地域では、サビの進行速度は非常に速くなります。

サビは表面だけでなく、塗膜の目に見えない部分で横方向に進行します。まるで地下水脈のように、塗料の下を這い回り、最終的に塗膜を内側から押し上げ、「サビこぶ」となって盛り上がります。この状態を放置すると、ボディに穴が開く「腐食」へと発展し、車の強度や安全性を脅かします。

DIYでタッチペンを塗っても、サビが発生している上から塗るだけでは、進行を止めることはできません。プロの修理では、以下の専門的な工程が不可欠です。

1. ケレン作業

露出部分や塗膜の下に潜り込んでいるサビを完全に削り落とす。

2. 防錆プライマー処理

サビの再発を防ぐための特殊なプライマー(下地材)を塗布する。

3. サフェーサー/パテ処理

削った部分の段差を埋め、平滑な下地を作る。

4. 調色・塗装

周囲の色と合わせた塗料で再塗装する。「下地が見えている」状態は、「車の寿命に関わる緊急事態」と認識し、速やかにプロの専門的な防錆処理と塗装技術を頼るべきです。

■塗装の構造と傷の到達レベル

到達した層 傷の状態(視覚的特徴) 最大のリスク コバックの推奨対応 クリア層 浅い白い線。濡らすと消える。爪は引っかからない。 特になし(軽度のツヤ落ちの可能性)。 プロのボディコーティングまたはポリッシング。 カラー層 傷の線が白く見える。爪が引っかかる。 時間が経つと色が変わり始める(変色)。 傷の形状によっては部分塗装。 サフェーサー層 傷の底が白やグレーに見える。爪がカチッと引っかかる。 塗膜の剥がれ、カラー層の劣化。 再塗装が必須。 鋼板(鉄板) 傷の底が黒っぽく見える。 サビの進行、ボディの腐食(最大のリスク)。 防錆処理を含む板金・再塗装。 関連記事はこちら:傷消しとコーティングの関係

5. 費用対効果(時間・手間 vs お金)

「プロに頼むと費用が高い」という先入観からDIYを選ぶ方は多いのですが、これは「初期コスト」と「トータルコスト」を混同しているケースがほとんどです。

私たちが車の修理現場で日々感じるのは、「DIYで失敗したことによる再修理」にかかる費用と時間は、最初からプロに任せた場合の費用と時間を大幅に上回ることが多いという現実です。

DIYの時間コストを冷静に計算する

DIYで完璧な仕上がりを目指すには、以下のような見えない時間と手間が発生します。

・情報収集: どのコンパウンドを使うか、何番の耐水ペーパーを使うか、YouTube等で調べ続ける時間。

・作業時間: 傷の周りをマスキングし、磨き、拭き取り、乾燥させる工程を、何度も繰り返す時間。

・精神的ストレス: 期待通りの仕上がりにならず、「かえって悪化したのでは」と悩む精神的な負荷。仮に、時給2,000円の方が週末の2日間(合計16時間)をDIYに費やしたとしましょう。その間に費やされた労働時間換算で32,000円のコストが発生しています。もしこの後、失敗して50,000円の再塗装が必要になった場合、トータルコストは82,000円です。

一方、コバックなどのプロに軽微な傷消しを依頼した場合、数時間〜1日の預かりで、費用は数万円程度に収まることが多くあります。専門の技術と設備によって確実に美しい仕上がりが保証されるため、トータルで考えれば圧倒的にプロに依頼する方が経済的かつ合理的なのです。

以下に、軽度な傷の補修における「初期費用」と「失敗時のトータルコスト」を比較した試算を示します。

比較項目 DIYでのケース(失敗した場合) プロへの依頼(最初から) 初期コスト(材料費/工賃) ¥3,000〜¥5,000(キット代) ¥15,000〜¥30,000(部分補修の目安) 時間コスト(労力) 大(数時間〜数日の試行錯誤) 小(預け入れ、引き取りのみ) 追加コスト(失敗による再修理) ¥50,000〜¥100,000(広範囲な再塗装) ¥0(確実な仕上がりのため) トータルコスト(最大) ¥53,000〜¥105,000以上 ¥15,000〜¥30,000 この比較から、特に爪が引っかかるレベルの傷は、DIYという選択肢がトータルコストを大幅に引き上げる危険な賭けであることが理解できるはずです。

6. プロの仕上がり(満足度)

プロの修理の価値は、単に傷を消すことだけではありません。それは、新車時のような塗装の質感とツヤを、修理箇所に違和感なく再現できる点にあります。この満足度の高さこそが、プロに依頼する最大の理由です。

プロの仕上がりを支える三つの要素

1. 科学的な「調色」技術

車の塗料は、車種・年式によってカラーコードが定められていますが、実は同じカラーコードの車でも、紫外線や経年劣化によって色は微妙に変化しています。市販のタッチペンは、このカラーコードの「基準色」しか再現できません。プロの現場では、熟練の職人が分光測色計という専門機器を使用し、修理箇所の周囲の現在の色を精密に測定します。そのデータと、職人の経験に基づく微調整を組み合わせることで、経年劣化による色の変化まで再現したカスタムカラーを作り出します。これにより、修理した部分と元の塗装の境界線がほとんど認識できない、完全に調和した仕上がりを実現します。

2. 専用の「塗装ブース」と環境管理

塗装にとって、ホコリやチリは大敵です。プロの修理工場には、温度と湿度を厳密に管理し、空気中のホコリをシャットアウトするための専用の塗装ブースが設置されています。これにより、塗料の乾燥ムラを防ぎ、仕上がりの表面に微細な異物が付着するのを防ぎます。DIYでは屋外やガレージで行うことが多く、ホコリの付着や、塗料の乾燥速度の不均一さから、ザラつき(柚子肌)やツヤのムラが発生しがちです。専用ブースでの作業は、プロのクオリティを保証するための、不可欠な前提条件なのです。

3. 熟練の職人による「ぼかし塗装」と「仕上げポリッシング」

たとえ正確に調色した塗料を使っても、傷跡にだけ塗料を厚塗りしてしまうと、その部分だけが目立ってしまいます。プロは、修理箇所から周辺にかけて、塗料を霧状に「ぼかしながら」薄く広く吹き付ける高度なテクニックを使います。これがぼかし塗装です。さらに、塗装が完了し乾燥した後、最後に仕上げポリッシング(磨き)を行います。この最終工程で、塗装面のわずかな段差やムラを均一にならし、鏡面のような完璧なツヤを復元させます。この仕上げの精度が、プロの仕上がり=高い満足度を決定づけます。

■プロの塗装作業とDIYとの決定的な違い

工程 プロの作業(コバック) DIY(自己流) 調色 分光測色計と職人技による実車に合わせたカスタム調色。 メーカーの基準色をそのまま使用(色ズレのリスク大)。 環境 温度・湿度管理された専用塗装ブースでホコリを排除。 屋外またはガレージ(ホコリやゴミの付着が避けられない)。 塗布技術 周囲と馴染ませるぼかし塗装で境目を目立たなくする。 タッチペンやスプレーによる塗り付けで段差やムラが発生。 最終仕上げ 専門機器による鏡面仕上げのポリッシング。 手磨き、または素人向けの仕上げでツヤムラが残りやすい。 参考ページ:傷消しと塗装剥げの違いとは?|修理の境界線と放置するリスクを専門家が徹底解説

7. 傷消し(磨き)と再塗装

プロの修理工場では、お客様の車の傷を診断する際、「傷を消す(磨き)」で対処できるか、「塗膜を修復する(再塗装)」が必要かを、厳密な基準に基づいて判断します。この判断基準を知ることで、過剰な修理を避け、適正な費用で愛車を直すことができます。

磨き(ポリッシング)の適用基準

プロの磨き技術であるポリッシングは、前述の「爪が引っかからない」レベルの傷、つまりクリア層にとどまる浅い傷に対して適用されます。

【原理】

特殊な研磨剤(コンパウンド)と高性能なポリッシャーを組み合わせ、ミクロン単位でクリア層を削り、傷の凹凸を周囲の高さに合わせることで傷を消滅させます。【特徴】

元の塗装を生かすため、費用と時間が抑えられます。経験豊富な職人は、磨きすぎによるクリア層の剥がれを防ぐため、塗膜の厚みを測定しながら作業を行います。再塗装(板金塗装)の適用基準

再塗装は、「爪が引っかかる」「下地が見えている」など、クリア層より奥、特にカラー層やサフェーサー層にまで傷が達している場合に必要不可欠な工法です。

【原理】

傷の周囲を削って平滑にした後、下地処理(防錆処理やパテ埋め)を施し、調色した塗料で上から塗り直します。へこみがある場合は、事前に板金作業(鉄板の引き出しや整形)が加わります。【特徴】

傷を根本から修復し、サビの進行を防ぎます。費用は磨きに比べて高くなりますが、愛車の耐久性と美観を完全に復元するための唯一の方法です。私自身の経験からも、お客様が「この傷はコンパウンドで…」とお持ちになった傷でも、プロの目でチェックすると既にサフェーサー層まで達しており、放置すれば数年でサビが発生しかねない状態だった、というケースを数多く見てきました。「見えない部分の診断」が、将来の出費を防ぐ鍵となります。

■軽補修(磨き)と本格修理(再塗装)の適用判断フロー

判断基準(Yes/No) 必要な作業 修理の目的 Q1: 傷に爪が引っかからないか? プロのポリッシング(軽補修) 光沢の復元と傷のエッジ除去。 Q2: 傷に爪が引っかかるか、下地(白・黒)が見えるか? 再塗装(本格修理) 塗膜の完全な修復とサビ防止。 Q3: 傷に加えて、へこみがあるか? 板金(整形)と再塗装 ボディ形状の復元と塗膜の修復。 参考:車の傷消し費用、相場はいくら?ディーラーと専門店の料金比較から安く抑える裏ワザまで徹底解説

8. コバックの無料見積もり

前項までの解説で、「もしかして自分の車の傷はDIYで直せるレベルではないかもしれない」と感じた方もいるでしょう。その不安を解消する第一歩が、コバックの無料見積もりをご利用いただくことです。

私たちは、お客様に不必要な修理を勧めることは一切ありません。お客様の車の状態を診断し、最適な修理方法を提案することこそが、プロとしての責任だと考えています。

見積もりで得られる三つのメリット

1. 正確な診断

熟練のスタッフが、傷の深さを正確に把握し、「磨きで済むか」「再塗装が必要か」を明確に判断します。

2. 複数の修理プランの提示

傷の状態やお客様のご予算に応じて、「できるだけ安く目立たなくする部分補修」から「新車同様の仕上がりを目指す本格塗装」まで、複数のプランを提案します。

3. 費用の透明性

「○○円から」といった曖昧な表現ではなく、使用する塗料や工程に基づいた明確な修理費用をご提示します。特に、私たちが重視するのは、「自分で触る前の傷の状態」を見せていただくことです。DIYで一度手を加えてしまうと、再修理が必要になった際、元の傷の修理費用に加えて「DIYの失敗箇所を修正する手間」が加算され、結果的に高額になってしまうためです。

「この傷を直すといくらかかるだろう」と不安に感じるよりも、まずは車の専門家による客観的な診断を受けてみてください。その診断結果をもって、DIYを続けるか、プロに任せるかの「賢い選択」をすることができます。

9. 無理せずプロに相談する勇気

DIYで傷消しを試みる行動の裏には、「車を大切にしたい」「出費を抑えたい」という、ポジティブな思いがあるはずです。しかし、その熱意が、時として「無理」になっていないでしょうか。

傷消しDIYを繰り返すことは、車の塗装の専門家ではないあなたが、プロの領域に踏み込んでいる状態です。多くの時間と労力を費やしても、満足のいく結果が得られず、精神的に疲弊してしまうのであれば、それはもう合理的な選択とは言えません。

プロに委ねることは「賢明な経営判断」

私たちはこれを、愛車のメンテナンスにおける「賢明な経営判断」だと考えています。

■自己の労力の適正な評価

自分の時給換算で考えれば、プロに任せた方が圧倒的に安く、確実です(5. 費用対効果を参照)。

■リスクの排除

失敗による高額修理や、サビの進行という「最悪の事態」を確実に回避できます。

■時間の有効活用

DIYに費やしていた時間を、仕事や家族との時間、趣味など、より価値のあることに使えます。「自分で頑張ってみたけど、やっぱりダメだった」と落ち込む必要は全くありません。プロの技術は、あなたが疲弊するような努力をせずとも、圧倒的なクオリティとスピードで問題解決を提供するために存在しています。「無理をしない」という勇気が、結果的にあなたの愛車と、あなた自身の時間と心を救うのです。

■心理的障壁と現実的なコストの比較

心理的障壁 合理的な現実 「プロに頼むのは高いから、自分でやらなければ。」 失敗時の再修理は、最初からプロに頼むより数倍高額になることが多い。 「この程度の傷でプロに相談するのは気が引ける。」 小さな傷ほど、低コストで直せる可能性が高い。放置によるサビの方が深刻。 「車を預けている間、移動手段がなくなる。」 コバックでは、代車の手配や、可能な限りの迅速な修理対応で利便性を確保している。 10. 小さな傷から本格修理まで

コバックは、車検を主軸としたサービスで知られていますが、車の外装を美しく保つための板金塗装・キズ修理の専門工場としての実績も豊富です。私たちが提供できるサービスは、お客様の車の状態とニーズに応じて、非常に幅広く対応しています。

コバックのキズ修理対応範囲

軽微なものから重度の損傷まで、どのレベルの傷にも対応できる体制を整えています。

【レベル1: 浅いスクラッチ傷】

対応: プロ専用のコンパウンドを用いたポリッシング(磨き)。クリア層のわずかな損傷であれば、再塗装せずにツヤを復元します。【レベル2: 爪が引っかかる線傷】

対応: 傷の溝を埋めるための専用塗料によるピンポイントのタッチアップ、またはパネルの一部部分塗装。周囲と色やツヤを完全に馴染ませる技術を適用します。【レベル3: 下地・鉄板露出の深い傷】

対応: サビ除去、防錆処理、そして本格的な板金・再塗装。鉄板の腐食を防ぎ、愛車の耐久性を復元することを最優先します。【レベル4: 大きな凹み・損傷】

対応: 板金(へこみ整形)作業から塗装までの一貫した修理。事故修理などで培った高度な技術で、元の形状を完全に復元します。どのレベルの修理においても、熟練の職人が、正確な調色と徹底した品質管理のもとで作業を行います。小さな傷だからこそ、プロの技術で完璧に直しておくことが、愛車を長く美しく保つための最も確実な投資になります。

■補修のタイプ別工程とメリット

補修タイプ 主な工程 費用と時間の傾向 ポリッシング(磨き) 洗車 → 研磨剤選定 → 複数工程の磨き → 仕上げ 低コスト・短時間(数時間〜1日) 部分塗装 下地処理 → 養生 → 調色 → 塗装(ぼかし) → 乾燥 → 仕上げ磨き 中コスト・中時間(1日〜数日) 板金塗装 板金整形 → サビ/防錆処理 → サフェーサー → 塗装 → 仕上げ 高コスト・長時間(数日〜1週間以上)

愛車の美しさを守る、賢い選択のロードマップ

この記事を通じて、DIYによる傷消しには明確な「限界」があり、特に「爪が引っかかる傷」や「下地が見える傷」に対しては、プロの専門的な処置が不可欠であることをご理解いただけたはずです。DIYの失敗が原因で、結果的に高額な再修理費用を支払うことになったお客様の事例は、決して珍しくありません。

愛車の傷の対処において、最も重要なことは、「傷の深さを正確に判断し、適切な修理方法を迷わず選択すること」です。DIYはごく浅い傷に限定し、少しでも不安を感じたなら、時間と費用のトータルコストを考え、無理せずプロの技術に頼るのが、最も賢明な選択であり、愛車の価値を守る最短ルートであるという結論を再提示します。

迷いや不安を解消し、愛車を確実に美しく保つために、まずは以下の行動を試してみてください。

1. 傷に「爪を立てて確認」してみてください。 爪が引っかかる、または下地が見えている場合は、DIYをすぐにストップし、これ以上手を加えないでください。この確認こそが、失敗を防ぐ最初の具体的な行動になります。

2. お近くのコバックに「無料見積もり」を依頼してみてください。 費用がかかる心配なく、プロの目による正確な診断と、あなたの予算に合った合理的な修理プランを知ることができます。具体的な金額を知ることで、漠然とした不安が解消され、次の行動が明確になります。私たちコバックは、車の専門家として、お客様の「車を大切にしたい」という思いを、確かな技術と信頼性の高いサービスで支えたいと考えています。傷消しDIYに疲弊する日々を終わらせ、プロの確実な仕上がりで、再び愛車との快適なカーライフを取り戻してください。

こちらも読まれています:傷消しの基本を徹底解説!初心者向けガイド

- コバックの「バンパー修理」が安い・早い・キレイな理由[2025.12.29]

-

「あ、やっちゃった…」駐車場でちょっと油断した瞬間、縁石や壁に「ガリッ」。愛車のバンパーに付いてしまった擦り傷を見て、思わずため息…。そんな経験、ありませんか? バンパーは車の前後を守る重要なパーツですが、同時に最もキズが付きやすい部分でもあります。

「これくらいのキズ、修理に出すといくらかかるんだろう?」「何日も車を預けるのは困るなあ」「でも、放置して見た目が悪いのも嫌だ…」そんな風に、バンパーの小さなキズの扱いに悩んでいる方は、実は非常に多いのではないでしょうか。私自身も、お客様から「バンパーのこのくらいのキズ、安く早く直せない?」というご相談を本当によく受けます。

そんな時、選択肢の一つとして名前が挙がるのが、車検でお馴染みの「コバック」です。「車検が安い・早い」というイメージが強いコバックですが、実はバンパー修理、特に軽微な擦り傷などに対するスピード修理(店舗によっては「クイックリペア」などとも呼ばれます)にも力を入れている店舗が多いのです。

でも、なぜコバックのバンパー修理は「安い・早い・キレイ」と言われるのでしょうか?そこには、コバックならではの効率化へのこだわりと専門技術が隠されています。ここでは、多くのドライバーが悩むバンパーの小さなキズ修理について、コバックが提供するサービスの秘密を、プロの視点から、そして具体的な理由と共に徹底的に解き明かしていきます。この記事を読めば、あなたのバンパーのキズに対する最適な解決策が見えてくるはずです。

目次

1.バンパーの擦り傷(10cm)修理

2.コバックのスピード修理(クイックリペア)

3.なぜ安く提供できるのか(効率化)

4.リサイクルパーツの活用5.なぜ早いのか(専門職人・設備)

6.なぜキレイなのか(塗装技術・調色)

7.バンパー修理の施工事例

8.明確な事前見積もり

9.修理後の品質保証

10.コバックのバンパー修理へのこだわり1. バンパーの擦り傷(10cm)修理

まず、ここでテーマとなる「バンパーの擦り傷(10cm)修理」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。車のキズと一口に言っても、その種類や程度は様々です。コバックのスピード修理(クイックリペア)が得意とするのは、まさにこうした「ちょっとしたキズ」なのです。

バンパーによくある「小さな擦り傷」とは?

車のバンパー(特に前後左右の角の部分)は、運転中に最も障害物に接触しやすいパーツです。そのため、以下のようなキズが非常に多く見られます。

- 縁石や駐車場の輪止めでの擦り傷:

- 駐車時や発進時に、「ガリガリッ」と擦ってしまうケース。バンパーの下部や角に付きやすいです。

- 壁やポールなどへの接触:

- 狭い道でのすれ違いや、車庫入れの際に、軽く接触してしまう。

- 自転車やショッピングカートなどによるキズ:

- 駐車場などで、自転車やカートが接触して付く線キズや点状のキズ。

- 軽い追突や接触:

- 軽い追突などで、相手のバンパーやナンバープレートが当たって付くキズ。(ヘコミを伴う場合は対象外の可能性が高い)

「10cm」はあくまで目安

見出しにある「10cm」というのは、スピード修理の対象となりやすいキズの大きさの一例です。多くの店舗では、「〇〇cm × 〇〇cm以内」といった形で、短時間・低価格で対応できる基準を設けている場合があります。手のひらサイズ程度まで、といったイメージです。なぜバンパーのキズは放置しない方が良いのか?

バンパーは樹脂製が多いため、「サビないから大丈夫」と思いがちです。確かに緊急性は低いかもしれませんが、放置にはデメリットがあります。

- 見た目の悪化: 車全体の印象が悪くなり、愛着も薄れるかも。

- 塗装の剥がれ拡大: キズから水分が侵入し、塗装が浮き、パリパリと剥がれる範囲が広がる可能性。

- 査定額への影響: 売却時にマイナス査定の対象に。

- 安全性の問題(稀): 割れや大きな変形を伴う場合、衝撃吸収性能が低下している可能性。

コバックのスピード修理は、「サビる心配は少ないけれど、見た目が悪く、できれば早く安く直したい」という、多くのドライバーが抱えるバンパーの小さな擦り傷に最適です。次項では、そのサービス内容を詳しく見ていきましょう。

関連記事:バンパー修理ガイド:プロに依頼するメリットと修理方法の選び方

2. コバックのスピード修理(クイックリペア)

「バンパーに付いた、ちょっとした擦り傷。気になるけど、修理に出すと何日もかかりそうだし、費用も高そう…」そんな多くのドライバーの悩みに応えるのが、車検でお馴染みの「コバック」が展開するスピード修理(クイックリペア)サービスです。(※名称は店舗により異なる場合があります)

これは、コバックが車検事業で培ってきた「早い・安い・便利」という強みを、軽微なキズ・ヘコミ修理の分野にも応用したサービスと言えるでしょう。全ての店舗ではありませんが、板金塗装設備を持つ多くのコバック店で提供されています。

コバックのスピード修理(クイックリペア)とは? その特徴

- 対象は「小さなキズ・ヘコミ」に特化

- ターゲットを日常生活で付きやすい、比較的軽微な損傷に絞っています。

- 主な対象: バンパーの擦り傷(サイズ基準あり)、ドア等の小さな線キズ、飛び石キズ、エクボ程度のヘコミ(店舗による)。

- 大きな事故損傷や広範囲の修理は対象外です。

- 「早い」を実現するスピード作業

- 最短数十分〜数時間、多くの場合で「日帰り修理」が可能。

- 作業工程の効率化や専用の乾燥設備により実現。

- 「安い」を実現するリーズナブルな価格設定

- ディーラー等より比較的安価。

- 「〇〇cm以内なら△△円から」といった分かりやすい料金体系の場合も。

- 「部分補修」が基本

- キズ箇所とその周辺のみを修理する「部分補修(スポットリペア)」。

- パネル全体を塗装せず、「ぼかし塗装」で周囲と馴染ませ、時間とコストを削減。

- 「キレイ」な仕上がりへのこだわり

- コンピューター調色による色合わせや、経験豊富な専門職人による丁寧な塗装・磨きで、修理跡が目立たないキレイな仕上がりを目指します。

こんな人におすすめ

- とにかく早く直したい(通勤等で車が必須)

- 費用を抑えたい(保険を使うほどではないキズ)

- 代車が面倒(日帰りなら不要の可能性大)

- 気軽に相談したい(車検ついでに見積もり等)

注意点

- 全店舗対応ではない: 事前に店舗へ問い合わせが必要。

- 軽微な損傷限定: 大きい損傷は対応不可か通常修理に。

コバックのスピード修理は、「小さなキズだけど気になる…」を「早く、安く、キレイに」解決する、利便性の高い選択肢です。

3. なぜ安く提供できるのか(効率化)

コバックのバンパー修理(スピード修理・クイックリペア)が、ディーラーなどと比べて安価なのはなぜでしょうか? それは、コバックが得意とする徹底的な「効率化」に秘密があります。軽微な損傷に特化することで無駄を省き、コストダウンを図っているのです。

コバック流・効率化のポイント

- 修理範囲の限定:「部分補修」によるコスト削減

- 従来: バンパー角のキズでも、色ムラ等を防ぐためバンパー丸ごと1本を塗装し直すのが一般的でした。

- コバック: 損傷箇所とそのごく周辺のみに作業を限定する「部分補修」が基本。

- 効果:

- 材料費削減: 塗料の使用量が少ない。

- 時間短縮: 研磨・マスキング・塗装・磨き時間が短縮され人件費抑制。

- 部品脱着の最小化:「付けたまま」修理

- 従来: バンパー塗装時はセンサー、ランプ、グリル等を取り外すのが一般的。

- コバック: 多くの場合、部品を取り付けたまま精密にマスキングして塗装。

- 効果: 部品の分解・組立工賃(時間)を大幅削減。

- 作業工程の標準化・マニュアル化

- 車検事業で培ったノウハウを応用。キズの種類や大きさごとに修理手順を標準化し、作業のバラつきをなくし、効率を向上させている可能性があります。

- 専門特化による効率向上

- スピード修理対応店では、軽補修専門の技術者が担当している場合があります。

- 特定作業に習熟することで、早く、効率的に作業を進められます。

- 材料の共同購入・最適化

- チェーン展開のメリットを活かし、補修材料を大量一括購入することでコストダウン。

- スピード修理に適した(速乾性など)材料を厳選し、無駄を削減。

これらの「効率化」が、コバックのバンパー修理の低価格を実現しています。ただし、効率化を優先する部分補修には、仕上がりの完璧さ(新品同様)という点では限界があることも理解しておく必要があります。それでも、「気になるキズをリーズナブルに目立たなくしたい」ニーズには非常にマッチしたサービスです。

4. リサイクルパーツの活用

コバックのバンパー修理が「安い」理由として、「リサイクルパーツを使っているからでは?」と思う方もいるかもしれません。確かに、修理費用を抑えるためにリサイクルパーツ(中古部品やリビルト部品)を活用することは、自動車修理業界で広く行われています。

では、コバックのバンパー修理、特に擦り傷などの軽微な損傷に対するスピード修理(クイックリペア)において、リサイクルパーツはどのように関わるのでしょうか?

擦り傷修理では、基本的に「パーツ交換」はしない

まず大前提として、バンパーの角を擦った程度の軽微な表面的な損傷の場合、通常はバンパーそのものを交換する必要はありません。

- スピード修理(クイックリペア)は、「今付いているバンパーを、部分的に補修(キズを消し、再塗装)する」のが基本です。

- よって、バンパー本体のリサイクルパーツ(中古バンパーなど)が、この種の修理で直接使われることはほとんどありません。

リサイクルパーツが選択肢となるケース

リサイクルパーツの活用が考えられるのは、バンパーの損傷がもっと大きい場合です。

- バンパーに「割れ」や「大きな変形」がある場合:

- 擦り傷だけでなく、バンパーが割れたり、大きく凹んだり変形したりしていると、部分補修では対応できず、バンパー本体の交換が必要になることがあります。

- 修理費用が高額になる場合:

- バンパー交換となると、新品部品代+塗装代+交換工賃で高額になります。

- この場合に、費用を抑える選択肢として、リサイクルパーツ(中古バンパー)の利用が提案されることがあります。

リサイクルパーツ(中古バンパー)のメリット・デメリット

もしバンパー交換が必要になった際、リサイクルパーツを選ぶことには利点と欠点があります。

- メリット:

- 価格: 新品部品より大幅に安い(半額以下〜数分の一)。最大の利点。

- 環境: 廃棄物削減に貢献。

- デメリット:

- 品質: 中古品のため、細かなキズや歪みがある可能性。状態の良いものを選ぶ必要あり。

- 色: 同色・良品が見つかるとは限らない。多くは再塗装が必要(それでも新品より安い場合が多い)。

- 在庫: 車種や年式、色によっては見つからないことも。

コバックとリサイクルパーツ

コバックは環境問題への取り組みも行っており、修理においてリサイクルパーツの活用を推奨していると考えられます。バンパー交換が必要と判断された場合、

- 新品部品での交換

- リサイクルパーツでの交換

の両方の選択肢について、費用とメリット・デメリットの説明を受けられる可能性があります。最終的にどちらを選ぶかはあなた次第です。

コバックのバンパー擦り傷修理(スピード修理)が安い主な理由は「作業工程の効率化」です。リサイクルパーツは基本的に使いません。しかし、損傷が大きくバンパー交換が必要な場合は、費用を抑える選択肢としてリサイクルパーツの活用も提案される可能性がある、と覚えておきましょう。まずは無料見積もりで正確な診断を受けることが重要です。

5. なぜ早いのか(専門職人・設備)

コバックのバンパー修理(スピード修理・クイックリペア)が、従来の常識を覆すほどの「早さ」(最短数十分〜日帰り)を実現できる背景には、単なる作業の効率化だけでなく、それを支える「人」と「設備」の力が大きく関わっています。

ここでは、なぜコバックがスピーディーな修理を提供できるのか、その具体的な理由を「専門職人」と「専用設備」という2つの側面から掘り下げてみましょう。

- 軽補修に特化した「専門職人」の存在

- スペシャリストによる効率向上:

- スピード修理対応店では、軽微なキズ・ヘコミ補修(軽補修)を専門とする技術者(職人)が在籍している場合があります。

- 彼らは日々多くの軽補修をこなし、その作業に特化したスキルと経験を蓄積しています。例えば、

- 損傷状態を素早く見極める診断力。

- 部分補修(ぼかし塗装)を自然に仕上げる塗装技術。

- パテを素早く正確に成形する研磨技術。

- 効率的な作業段取り。